今週は中秋の名月・・。

玄関脇の縁側から愉しみましたが、息子は月より団子のようです。

本日は寺崎廣業、当方で総数で150作品を超える作品を蒐集してきている寺崎廣業の作品ですが、ここまで作品数が増えると良い出来や資料として有益な作品だけを選別するようにしています。多作な寺崎廣業、贋作の多い画家ゆえ、選別することが蒐集する者には必要なのですが、本日紹介する作品はその当確ライン上にある作品でしょうね。

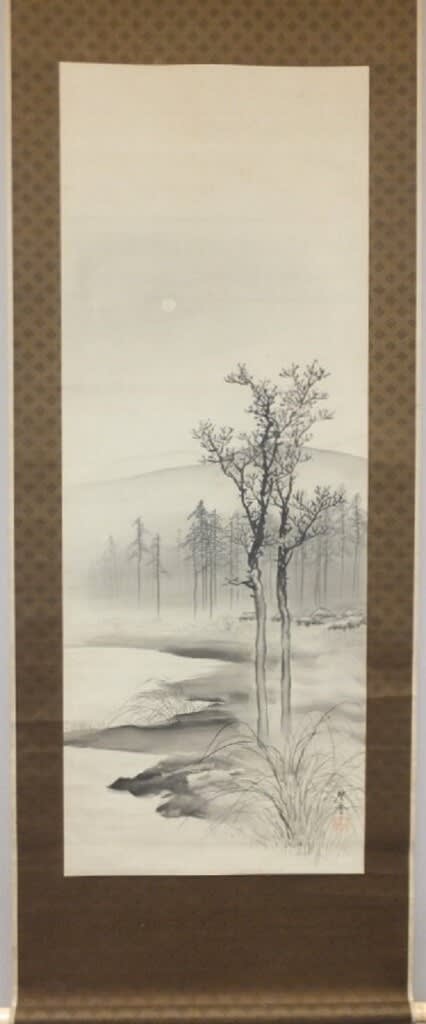

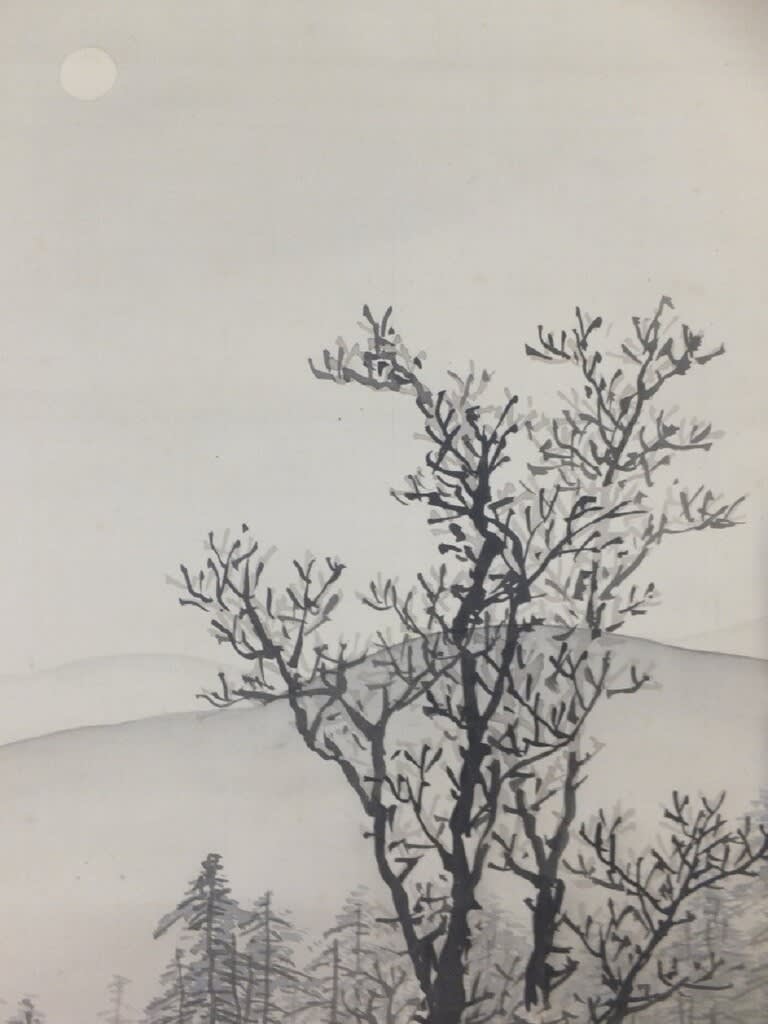

寒林茅屋 寺崎廣業筆 明治36年(1903年)頃

紙本水墨軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦1973*横658 画サイズ:縦1308*横490

描いたのは明治35年頃かな? この頃の「月夜山水」(「永青文庫」所蔵)

の作品を描いています。

この頃の寺崎廣業の活動は下記のとおりです。

*******************************

1900年(明治33年)には秋田・大曲・横手に地方院展を開催、故郷に錦を飾った。

翌1901年(明治34年)、美術学校教授に復し天籟散人と号し、また天籟画塾を設け、野田九浦、正宗得三郎、中村岳陵、牧野昌広、伊藤龍涯、三浦廣洋ら300人ほどの門下を育成している。

1904年(明治37年)には日露戦争の従軍画家となり、戦地で森林太郎(森鴎外)とも親交があった。その経験を生かして木版画による戦争絵、美人画、花鳥画を多く描いており、軍神橘大隊長と知り合ったが健康を害して3か月で帰国した。

1

907年(明治40年)には第1回文展が開催されて日本画の審査員となり、自ら大作「大仏開眼」を出品した。

*******************************

明治34年、東京美術学校校長となった正木直彦は、寺崎廣業を日本美術院正員のまま東京美術学校教授に復職させます。寺崎廣業は、大観ら急進派とは一線を画しながら、中立的な立場で、東京美術学校とともに自身の天籟画塾でも後進の育成につとめています。一方日本美術院は、財政難に陥り、明治37年事実上活動を中断することになります。

明治40年、文部省は政府主催による日本初の展覧会として文展(文部省展覧会)を開催します。寺崎廣業は、東京美術学校教授として審査委員をつとめ、他の出品者たちの模範になるべき格調高い作品を次々と発表します。一作ごとに自らの課題に挑戦する意思的な制作姿勢をみせ、画壇での地位は確固たるものとなっていった時期です。

この作品と関係ないかもしれませんが、明治40年頃から寺崎廣業は上林温泉をたびたび訪れ、山水画の境地を拓いています。

明治40年(1907年)寺崎廣業の天藾塾の塾頭をしていた鳥谷幡山が上林温泉を訪れ、その縁で、寺崎廣業は、明治41年(1908年)初めて来ていますが、上林の風景にすっかり魅せられて、毎年夏には来るようになっています。寺崎廣業は翌明治42年(1909年)、塾生多数をともなって訪れています。

夏には、上林で絵を描くのを寺崎廣業は楽しみにしていました。上林温泉ではその寺崎廣業に対して喜んで画室を提供したり、寺崎廣業が別荘がほしいというので別荘を建てています。又、温泉がほしいというので地獄谷から大正6年(年)引湯工事を始めました。

資料の印影(下記写真右)との比較は下記のとおりです。落款は「二本廣業」と称されるもので、制作時期は明治42,3年より前には相違ないでしょう。

多作故に今では忘れ去れた画家となっていますが、近代日本画の開拓者のひとりとしての評価は揺るがないものですね。