(上2つ)福寿草(ふくじゅそう)・三段咲き

(上3つ)「二段咲き」になっている福寿草・三段咲き(さんだんざき)

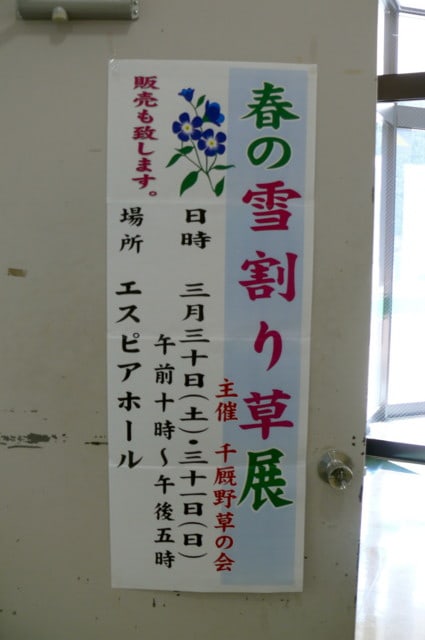

2013年3月30日(土)、千厩野草の会(金野昌敏・会長)主催の「春の雪割り草展」が、千厩ショッピングモール・エスピアで、3/30(土)・3/31(日)9:00~17:00時の日程で開催中だったので、見に行ってきました。「雪割り草展」となっていただけに、大部分が雪割り草でしたが、そのほかの鉢植えも沢山展示されていました。

これらの中に2鉢だけでしたがフクジュソウ(福寿草)の三段咲き(さだんざき)がありました。その中の1鉢の個体は「二段咲き」でした。

(下3つ)福寿草(ふくじゅそう)・三段咲き(さんだんざき):江戸時代からの銘品。最初に外側の黄色い花弁、次に緑が開き、再び黄色が開く。[栃の葉書房発行「別冊趣味の山野草・育てる調べる山野草2525種」より]

https://app.blog.ocn.ne.jp/t/app/weblog/post?__mode=edit_entry&id=39885370&blog_id=82331 [peaの植物図鑑:一関市千厩野草会の福寿草’三段咲き’]

(下4つ)「三段咲き」にならず「二段咲き」になっていますが、これも福寿草(ふくじゅそう)・三段咲き(さんだんざき)のようです。

http://mameda.seesaa.net/category/2930550-1.html [豆狸のマメマメ日記:福寿草]

フクジュソウ(福寿草) キンポウゲ科 フクジュソウ属 Adonis amurensis

フクジュソウ(福寿草)は、江戸時代の昔から園芸化され、新年を飾る鉢花として広く親しまれてきた。特に花の変異が注目され、特異な花が選別されて園芸品種名がつけられた。その一部は大切に栽培されてきて今に継承されている。

注目される花の変異は、花弁の色、枚数、形、それに雄しべと雌しべの色、数、形などで、色としては紅色から黄色までの色の変化、白色の濃淡、それに緑色などがある。さらに花の形では、一重咲き、多弁咲き、千重咲き、雄しべと雌しべが変化する二段咲きや三段咲きなどが見出されていて、今も人工交配などで新しい園芸品種づくりに取り組まれている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます