つちのこカメラ22

つちのこカメラとしては、カメラ本体に注目されるだろうが、当時に限らず、一線で使われるときはMD付きが普通でしょう。

1980年代から90年代までの主力機種でした。

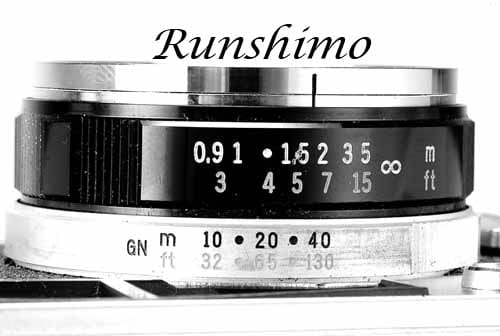

MDを付けなくともバランスがよく、防水性も申し分なく、使いやすかった。電子シャッターになったので、バッテリーが上がったときは、1/80の機械シャッターだけが使えました。

フィルム巻き上げの感じや、シャッターの落ち具合、ホールディングすべて申し分ない。当時のキャノンと人気を2分していたが、次機種F4になったとき、AFスピードで劣っていたため、差をつけられた。

このF3は信頼性が抜群でした。

F3を土砂降りの雨の中で使うことがあったが、カメラとして仕事し続けていたのは驚異。ファインダーの曇りを手ぬぐいで拭いながらのハードワークでも大丈夫だった。そんな「土砂降り」の中ではレンズにはタオルをかけておきます。時々そのタオルを絞るのです。F3pボディーよりレンズのほうが心配でしたから、、、。

MDをつけなくとも、この時代のカメラからグリップらしき物が付いていて、単体でもホールディングが良い。

F、F2からいちばん進化したのはMDだと思う。バッテリー一体型になり信頼性は高まった。単三でもニッカドでも同じように使えるようになった。

MDを付けるとカメラの露出計の電源もMDから供給されます。

ジウジアロー(工業デザイナー)のデザインは横から見ても洒落ている。

カメラにMDを付けたというより、できの良いMDに、カメラをちょこんと乗っけた感じ。

カメラ本体は操作を含めてかなりエレガントなデザインだと思う。

F3pはファインダーの倍率が80%で、一瞬でフレーム全体を見れるようになっている。考えようによっては倍率80%だと小さい気がしますが、100%の視野を一瞬で見るにはこれしかない。

F3pは報道用のカメラで、他の目的の時は普通の100%等倍ファインダーが良いでしょう。

F3pにはF3にはないアクセサリーシューが付いています。F3だと巻き戻しノブに、アダブターを付けます。このあたりがF、F2、F3の面倒臭さ。なぜF3pのように作らなかったかが疑問です。F3pはファインダー部分がチタンでできていて強度があると言っても、巻き戻しノブに付けるのはねー。

シャッターにレリーズの穴がないのもF3pのあかし。そこは防水性を考えてゴムで覆っていいます。あとF3と違うところは、シャッターロックが機械式なのと、シャッターダイヤルの背丈が高いこと、フィルムカウンター窓が大きいこと、裏蓋開閉のロックが省かれていること。

私の記憶が正しければ、ストロボTTLのセンサーやセルフタイマーも省かれている。

NikonのF1桁シリーズの特徴はファインダーが交換できること。アイレベルファインダーで2種類、ウエストレベルファインダー。

ファインダーは上にすっぽり抜けるタイプで雨には強かったが、砂、パウダーのような粉には弱かった。砂漠地帯で撮影していた時、ファインダーの視野が丸いのに気がついた、、、なんと砂がファインダーに入って、ファインダーのコンデンサーレンズの真ん中が盛り上がっているので、周辺に砂がたまって、楕円形の砂フレームになっていた。よくもこんなに砂が入る物だと言うくらいでした。

カメラ本体に砂は入らないが、ファインダーには砂が吹きだまってびっくりでした。

報道では周辺を気にしないとは言っても問題がある。次期機種のF4から、ファインダーはレールに沿い取り付けられるからマシになったのでは。

通常の撮影ではファインダーが外れる必要はない。システムカメラと言う発想なのだろうが、今のデジタル一眼では無くなった機能。

ボディー側にミラーアップ、露出保持のロック。

シャッターがMDとボディーにあるがどちらも使えます。背丈の高いシャッターダイヤルは使いやすかった。

露出補正と感度設定、巻き戻しノブ。

ここにストロボを付けるのは煩雑な気がする。裏蓋開閉のロックが省かれてノブを引っ張り上げるだけで裏蓋が開きます。

シンプルな作りですが、フィルムチェンジミスはある。

キャノンのQLは良い機能でした。

何かちいさなノブがあるけど使ったことがない、なんだろう?

フィルム巻き戻しは、最近のAFカメラでは当たり前になったが、当時は自慢の機能。

モーターの進歩なんだろう!

専用ニッカド電池と単三ホルダー。どちらも使えます。

レリーズ穴がなかったので自家製の電気レリーズ。これが良くできた物で、、自慢なんだが、単純に延長可能で便利に使いました。センサーを付けても面白いでしょ。

当時のまま、今は使わなくなったプロ機材セットですね。単体レンズが多かった。

カメラボディーは2台+35mmポラボディー。単体レンズを撮影により8本チェンジしてもって行きます。

長玉とズームは別のケース。

米国製のアダプトケースは蝶番が50cm連続していて丈夫。ファイバーの軽量タイプもありました。40年ほど前はトップブランドだった。

デジカメ時代になっても、プロのキャノンユザーでも単体レンズを使われる方はいらっしゃいます。広告、グラビアなどでは好んで単体レンズを使うかたが多い。雑誌や報道関係はズームレンズ一辺倒です。

当時NikonのF3とキャノンのF1がプロ用カメラの双璧でしたが、次期機種、AF時代になるとニコンはキャノンに差をつけられました。

ようやく最近のD3あたりから、盛り返してきたのは嬉しいことです。

先進のキャノン、ハードユースのニコンの図は、まだあるようです。

Nikon D5300

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/90f6ee141db8fa119081fe775455142f

Nikon D700

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/e54308fb8d569a17163741ceba84613d

Nikon D40x

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/06b238a05f744cbd25aea3b867258822

Nikon F4 MD

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20140113

Nikon D100

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20130428

Nikon F MD② 詳細

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20110120

Nikon F MD①

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080224

Nikon FM ポラボディー

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070804

Nikon FE2

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080510

Nikkorex Fの記事は

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20090530

Nikkorex 35の記事は

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20060223