♪札フィル練習 2008.4.5(土)18:15-21:40@札幌東区民センター3階視聴覚室

曲 後宮からの逃走序曲 → ラプソディー・イン・ブルー → ラフマニノフ交響曲第2番 1・2・4楽章

・前回札フィルに手伝いに行ったのが1998年のトヨタコンサート。これは私にとってのKitaraデビューでした。こちらのオケで弾くのはそれ以来です。まるまる10年ぶりとは、自分も年をとったもんだなぁ。そして、10年経ってもさっぱり楽器の腕の進歩がないような。

・練習に参加してみると、以前からのメンバーで記憶にあるのはコントラバスのIさんくらいです。また今回は、ビール飲みオヤジさんとやっとのことで、初めて直接言葉を交わすことができました。「こんにちは!はじめまして~♪」 これまで2年以上ネット越しのお付き合いしかなかった方と対面するというのは不思議な感じです。この他、あちこちで顔を合わせている方々がちらほらと。

・本番までまだ十分に日はあるのですが、スケジュールの都合により本番直前の練習参加が難しいので、早めに練習に出ておく作戦に。

・今回は Vn1 担当。

・指揮は中田昌樹氏。この方とは初対面です。テキパキとオケを鳴らしテンポ良く問題点を指摘する、時間を一切無駄にしない非常に密度の濃い練習で、タメになる話もいろいろと聞けたのでその言葉を中心に、以下に記述します。

●トンズラ:快速テンポ。

・「ハ長調で、音譜が(基本的に)八分音符までしかない。こんな簡単な曲はありませんよ!」←選曲理由。

・この曲はとにかく忙しそうに。

・装飾音の扱いについて。主となる音は楽譜通りのタイミングで発音して、装飾音はその前に付けて、前に出す。

・テンポが速いからといって二分音譜は短くせずに、音譜分キッチリ弾く。

・「皆さん毎朝音階練習してます?」 場内、静まりかえる。「起きたらまず音階練習をしましょう!」名だたる音楽家も皆そういう地道な努力をしている。

●ガーシュイン

・Tp の演奏が面白すぎてNG。そういう曲ではあるけれど、ほどほどに。

・Tpの演奏テクニックの一つ、 "フラッター" は出来ない人はいくら努力しても出来ない。舌の構造の遺伝的なもの。舌をU字に曲げるとか∩型にするのと同様。

・Trbはいかにも大変な感じで。わざとそうなるように曲を書いてある。あっさりやってしまってはつまらない。

・「三連譜が遅く(重く)なるのは日本人だけ」 西洋人は先へ行く。

・"Arrargando"(広がる) と "Grandioso"((表現を)大きく) はきちんと区別されて書き分けられているので、そのニュアンスも弾き分けること。

・「皆さん優等生すぎます! 本当に普段からそんなに品行方正なの??」 もっと不良な感じで。

・「皆さん今回は三重人格にならないと、」 今回の演奏会はプロならやらない、とんでもないプログラム。国も時期も性格もすべてバラバラ。

●ラフ2:一度だけ弾いた経験があるが、当時はVa。

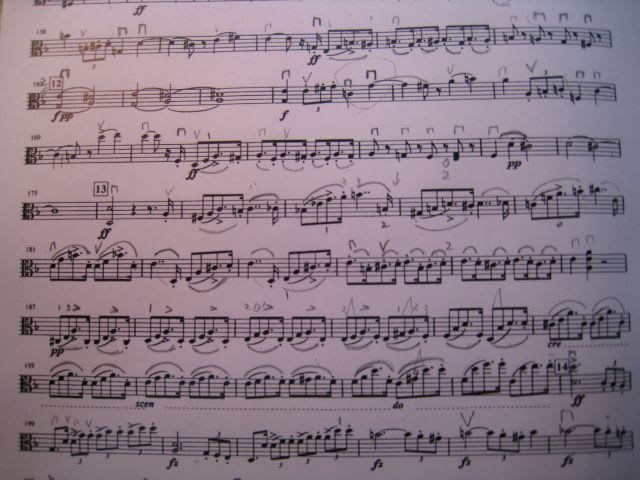

・曲に入る前に指揮者自らが用意をしてきたプリントを配布[写真]。これは何かというと、イタリア語辞典の切り抜きのコピーです。写真の例は『スタッカート(staccare, staccato)』について。これを見ると、『短く』だとか『はねる』などという意味は載っていません。本来は『分離する』という意味合いが強いようです。よって、「4分音譜のスタッカートは半分の長さの8分音譜」などという教え方は、根本的な意味を取り違えているという話でした。他の例は『フェルマータ』 → ×『延ばす』という意味はない → ○『止まる』、『中断する』 の意。また、 mp や mf の『メゾ』は『やや』ではなく『半分』の意。よって『やや強く』、『やや弱く』は間違いで、正しくは『半分の強さ』、『半分の弱さ』。これより、更には『mp < mf』の符号は必ずしも成り立たたず、音量について『pp < p < mp < mf < f < ff 』という教え方はウソである、等々。音楽用語の語源まで遡って理解しよう、という話はかつて何度か聞いてきましたが、このように具体的な資料を用意して説明する指揮者は初めてです。

★1楽章:いろいろな要素が凝縮されているので、まずは出だしについて。楽譜を1ページ見渡して大きな曲の構造を理解する事。

・「作曲家の書いた楽譜の通りに弾くには技術がいる」 よって、特にアマチュアは書いてあるスラーにとらわれずに、上手く弾けるような弓を工夫してつけるべき。

・他パートの楽譜が頭に入っていないので、とっても弾きづらかったです。これはフルスコアが必要か。

★2楽章:ゆったりテンポで助かった。本番はもっと上がるとのこと。

・「クレッシェンド、ってわくわくしない? 『これから憧れの人に会える』みたいなトキメキ感・ドキドキ感がありませんか??」 場内、反応薄し。皆さん、もうそんな年じゃない??

・練習番号[33]の弦のリズム隊。ブラ2の3楽章に似たリズムの伴奏が出てくるが、調性が変化するという点で全く性格が異なる。単なる伴奏に聴こえるが、細かい音譜よりもこちらのリズムの方が主役である(という解釈)。

・楽章の終わりで楽器を降ろさないこと。

★4楽章:こんなことを書くと怒られてしまいそうですが、今回の練習のために譜読みできたのは4楽章の冒頭1ページのみでした。他は全て初見。楽譜を受け取ったのがこの3日前だったということでお許しを。おかげで楽譜を見失わないようにするのがやっとで、他のパートを聴いたり、楽譜の細かい記号まで読む余裕無し。

・「この曲に "完璧" を求めないで下さい!!」 この一言でかなり気持が楽になりました。「この曲はカオスの世界です」とも。

・軽く注意点を数箇所述べた後、「皆さん覚悟はいいですか!?」の言葉と共に、4楽章の通し。容赦無しのテンポでした。途中、意識が遠のくような感覚。普段、田舎の小編成で弾いているので、こちらのような大人数だと管楽器が遠くて聴こえず弾きづらい。どうにか最後まで辿り着き、一同安堵して空気が緩む。指揮者からの注意。「本番では終わってため息つかないように」

・Q.「ここの入りがイマイチよく分からないのですが…」 A.「そこは "ファジィ" で構いません」 この日の練習は "ファジィ" という言葉が繰り返し出てきました。本日のキーワード。

・この曲は1時間耐久レースなので、ペース配分を考えながら弾くこと。今日は細かい練習中心だが、本番前は通し練習中心になる。

・全体的に弦が弾きすぎ。この曲は楽譜に書いてある通りの音量バランスで弾くと、弦がうるさくなる傾向があるので注意が必要。その点、チャイコフスキーはすごくて、楽譜の指示通りに弾けばちゃんと聴こえるように出来ている。

・ラフマニノフの、楽譜への指示記号の執拗な書き込みの理由は、当時演奏を想定していたのが、そこまで書かなければキチンと弾いてくれないオケだったからだろう。

・と、まぁ、こんな密度の濃い練習でした。ラフ2はもっと手も足も出ないくらいどうしようもないレベルかと思っていましたが、練習すればどうにかついていけそうです。1日1ページ弾けるようにすれば、29日間で完璧。。。

♪本番 札幌フィルハーモニー管弦楽団 第42回定期演奏会 2008.6.1(日)13:30開演@Kitara大ホール

曲 後宮からの逃走序曲 → ラプソディー・イン・ブルー → ラフマニノフ交響曲第2番 1・2・4楽章

・前回札フィルに手伝いに行ったのが1998年のトヨタコンサート。これは私にとってのKitaraデビューでした。こちらのオケで弾くのはそれ以来です。まるまる10年ぶりとは、自分も年をとったもんだなぁ。そして、10年経ってもさっぱり楽器の腕の進歩がないような。

・練習に参加してみると、以前からのメンバーで記憶にあるのはコントラバスのIさんくらいです。また今回は、ビール飲みオヤジさんとやっとのことで、初めて直接言葉を交わすことができました。「こんにちは!はじめまして~♪」 これまで2年以上ネット越しのお付き合いしかなかった方と対面するというのは不思議な感じです。この他、あちこちで顔を合わせている方々がちらほらと。

・本番までまだ十分に日はあるのですが、スケジュールの都合により本番直前の練習参加が難しいので、早めに練習に出ておく作戦に。

・今回は Vn1 担当。

・指揮は中田昌樹氏。この方とは初対面です。テキパキとオケを鳴らしテンポ良く問題点を指摘する、時間を一切無駄にしない非常に密度の濃い練習で、タメになる話もいろいろと聞けたのでその言葉を中心に、以下に記述します。

●トンズラ:快速テンポ。

・「ハ長調で、音譜が(基本的に)八分音符までしかない。こんな簡単な曲はありませんよ!」←選曲理由。

・この曲はとにかく忙しそうに。

・装飾音の扱いについて。主となる音は楽譜通りのタイミングで発音して、装飾音はその前に付けて、前に出す。

・テンポが速いからといって二分音譜は短くせずに、音譜分キッチリ弾く。

・「皆さん毎朝音階練習してます?」 場内、静まりかえる。「起きたらまず音階練習をしましょう!」名だたる音楽家も皆そういう地道な努力をしている。

●ガーシュイン

・Tp の演奏が面白すぎてNG。そういう曲ではあるけれど、ほどほどに。

・Tpの演奏テクニックの一つ、 "フラッター" は出来ない人はいくら努力しても出来ない。舌の構造の遺伝的なもの。舌をU字に曲げるとか∩型にするのと同様。

・Trbはいかにも大変な感じで。わざとそうなるように曲を書いてある。あっさりやってしまってはつまらない。

・「三連譜が遅く(重く)なるのは日本人だけ」 西洋人は先へ行く。

・"Arrargando"(広がる) と "Grandioso"((表現を)大きく) はきちんと区別されて書き分けられているので、そのニュアンスも弾き分けること。

・「皆さん優等生すぎます! 本当に普段からそんなに品行方正なの??」 もっと不良な感じで。

・「皆さん今回は三重人格にならないと、」 今回の演奏会はプロならやらない、とんでもないプログラム。国も時期も性格もすべてバラバラ。

●ラフ2:一度だけ弾いた経験があるが、当時はVa。

・曲に入る前に指揮者自らが用意をしてきたプリントを配布[写真]。これは何かというと、イタリア語辞典の切り抜きのコピーです。写真の例は『スタッカート(staccare, staccato)』について。これを見ると、『短く』だとか『はねる』などという意味は載っていません。本来は『分離する』という意味合いが強いようです。よって、「4分音譜のスタッカートは半分の長さの8分音譜」などという教え方は、根本的な意味を取り違えているという話でした。他の例は『フェルマータ』 → ×『延ばす』という意味はない → ○『止まる』、『中断する』 の意。また、 mp や mf の『メゾ』は『やや』ではなく『半分』の意。よって『やや強く』、『やや弱く』は間違いで、正しくは『半分の強さ』、『半分の弱さ』。これより、更には『mp < mf』の符号は必ずしも成り立たたず、音量について『pp < p < mp < mf < f < ff 』という教え方はウソである、等々。音楽用語の語源まで遡って理解しよう、という話はかつて何度か聞いてきましたが、このように具体的な資料を用意して説明する指揮者は初めてです。

★1楽章:いろいろな要素が凝縮されているので、まずは出だしについて。楽譜を1ページ見渡して大きな曲の構造を理解する事。

・「作曲家の書いた楽譜の通りに弾くには技術がいる」 よって、特にアマチュアは書いてあるスラーにとらわれずに、上手く弾けるような弓を工夫してつけるべき。

・他パートの楽譜が頭に入っていないので、とっても弾きづらかったです。これはフルスコアが必要か。

★2楽章:ゆったりテンポで助かった。本番はもっと上がるとのこと。

・「クレッシェンド、ってわくわくしない? 『これから憧れの人に会える』みたいなトキメキ感・ドキドキ感がありませんか??」 場内、反応薄し。皆さん、もうそんな年じゃない??

・練習番号[33]の弦のリズム隊。ブラ2の3楽章に似たリズムの伴奏が出てくるが、調性が変化するという点で全く性格が異なる。単なる伴奏に聴こえるが、細かい音譜よりもこちらのリズムの方が主役である(という解釈)。

・楽章の終わりで楽器を降ろさないこと。

★4楽章:こんなことを書くと怒られてしまいそうですが、今回の練習のために譜読みできたのは4楽章の冒頭1ページのみでした。他は全て初見。楽譜を受け取ったのがこの3日前だったということでお許しを。おかげで楽譜を見失わないようにするのがやっとで、他のパートを聴いたり、楽譜の細かい記号まで読む余裕無し。

・「この曲に "完璧" を求めないで下さい!!」 この一言でかなり気持が楽になりました。「この曲はカオスの世界です」とも。

・軽く注意点を数箇所述べた後、「皆さん覚悟はいいですか!?」の言葉と共に、4楽章の通し。容赦無しのテンポでした。途中、意識が遠のくような感覚。普段、田舎の小編成で弾いているので、こちらのような大人数だと管楽器が遠くて聴こえず弾きづらい。どうにか最後まで辿り着き、一同安堵して空気が緩む。指揮者からの注意。「本番では終わってため息つかないように」

・Q.「ここの入りがイマイチよく分からないのですが…」 A.「そこは "ファジィ" で構いません」 この日の練習は "ファジィ" という言葉が繰り返し出てきました。本日のキーワード。

・この曲は1時間耐久レースなので、ペース配分を考えながら弾くこと。今日は細かい練習中心だが、本番前は通し練習中心になる。

・全体的に弦が弾きすぎ。この曲は楽譜に書いてある通りの音量バランスで弾くと、弦がうるさくなる傾向があるので注意が必要。その点、チャイコフスキーはすごくて、楽譜の指示通りに弾けばちゃんと聴こえるように出来ている。

・ラフマニノフの、楽譜への指示記号の執拗な書き込みの理由は、当時演奏を想定していたのが、そこまで書かなければキチンと弾いてくれないオケだったからだろう。

・と、まぁ、こんな密度の濃い練習でした。ラフ2はもっと手も足も出ないくらいどうしようもないレベルかと思っていましたが、練習すればどうにかついていけそうです。1日1ページ弾けるようにすれば、29日間で完璧。。。

♪本番 札幌フィルハーモニー管弦楽団 第42回定期演奏会 2008.6.1(日)13:30開演@Kitara大ホール