膝不調で遠出できなかった今週でありますが、痛みがやっと引いて一安心しています。まだ違和感が残りますし、明日も通院です。過ぎたるは及ばざるがごとし と云う言葉は知っているのですが、なかなか実行できません。(^0^;)

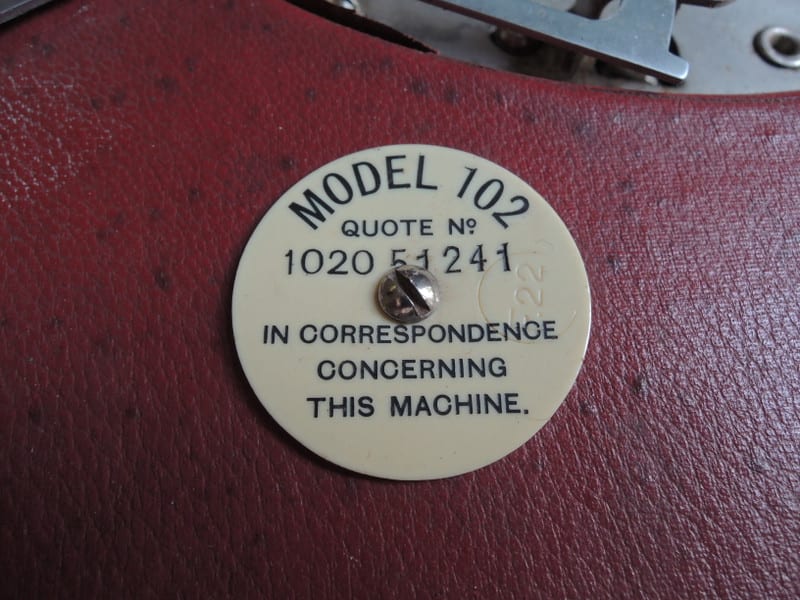

こんな状態なので仕事以外で外出するのもおっくうなので 21世紀になった年に入手したものの音質に課題があったのでお蔵入りしていた蓄音機を整備する気になりました。 内部に入れたままの注油表を取り出さねばと思い続けて12年ぶり。ついこの間のことのような気がします。 可愛い蓄音機なのでたまに使ってあげようと何故か思いつきました。英國グラモホン社1929年頃の製品

内部の埃を拭い注油箇所に機械油とグリスを差しておきました。ゼンマイギアが少々油切れ気味でしたけど全体的には問題ありませんでした。 整備を終えて適当なSPレコードをかけてみました。音はまずまずというところです。

整備を終えて適当なSPレコードをかけてみました。音はまずまずというところです。

我が家の大型蓄音機とは比べるべくもありませんけど。

こんな手順で簡単な整備です。

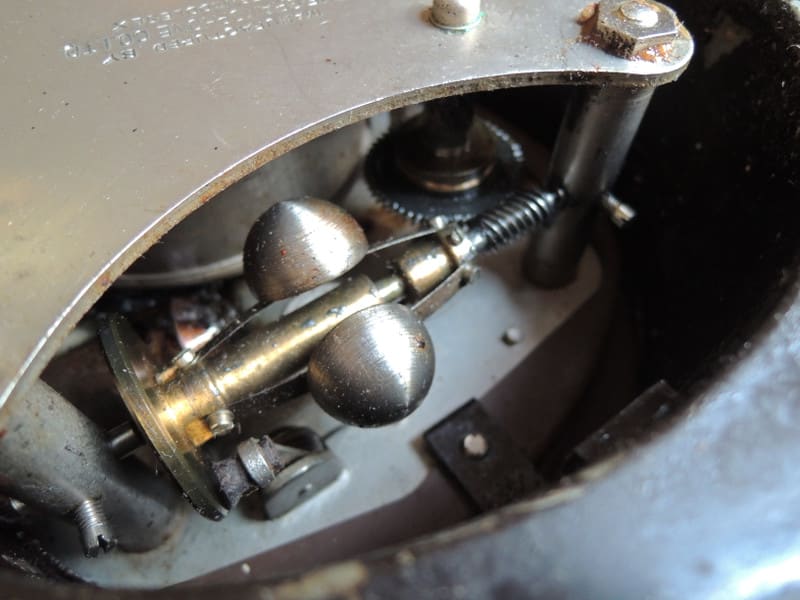

ターンテーブルを外すとメカニカルな制御部が出て来ます。右上が停止装置、サウンドパイプの下のレバーから伸びた部分がレコード終了時の自動停止装置です。左上に延びたレバーが速度制御レバーです。これで78回転を決めます。

ターンテーブルを外すとメカニカルな制御部が出て来ます。右上が停止装置、サウンドパイプの下のレバーから伸びた部分がレコード終了時の自動停止装置です。左上に延びたレバーが速度制御レバーです。これで78回転を決めます。

この蓄音機は梅ヶ丘にあったペチコートレイン(現在は自由が丘のみ)で部品欠損があるため驚くべき安値で譲って貰ったのですが、正当なHMVである証明がターンテーブルの下から出て来ました。まあ、彼の店では良くある話しなので驚きませんけど。いつも感謝しております。(笑)

さて、速度制御をする重要な装置がこのガバナーです。回転軸に取り付けた錘が回転数が上がると遠心力で拡がりますが、早く回りすぎると左下のブレーキに触れて減速します。このブレーキシューの位置を変えることで速度を決める自動制御装置なわけです。

さて、肝心の音声を再生するメカは次の通りです。

ますはレコード盤に刻まれた音声の溝を針の振動に変換し、音声にするのがサウンドボックスです。

サウンドボックスはお馴染みのものです。現代のレコードカートリッジに当たる部分です。レコード針で拾った振動がサウンドボックス内の振動板で音に変換されます。 この振動板の良し悪しが音質を決める大きな要素だと云われていますが、突き詰めたことはありません。アルミ箔や雲母板だったりと様々なようですが、詳しくは知りません。(^0^;)

HMVの象徴のビクター犬がプレスしてあります。飾り布も健在です。

サウンドボックスの裏側です。ボロ市などでは偽物のHMVが横行しているので要注意です。

このサウンドボックスが付いている102型は初期のもののようですがそれ以上は分かりません。(^0^)

サウンドボックスで作り出した音声はギアボックスをグルリと取り囲むように作られた音声ホーンに繋がっています。このホーンを共鳴しながら通り大きな音に変換されます。

サウンドボックスで作り出した音声はギアボックスをグルリと取り囲むように作られた音声ホーンに繋がっています。このホーンを共鳴しながら通り大きな音に変換されます。

実に不思議なメカニズムです。

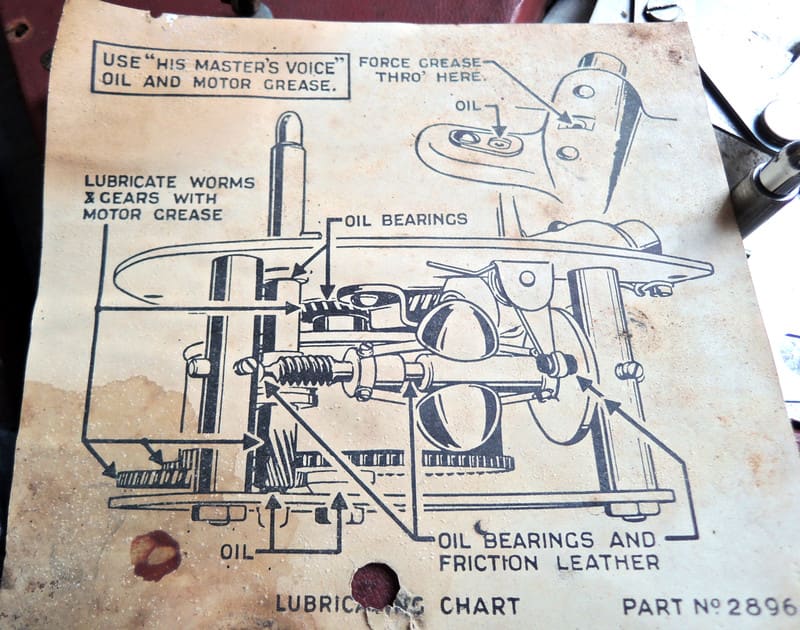

この蓄音機の内部に注油とグリスアップを示す貴重なものが入っていました。10数年前修理した際にそのまま入れておいたのでその時以来のお目見えです。やはり記憶だけでは曖昧になるので写真とコピーを取ってオリジナルは内部に入れておきました。

蓋の裏にはかの有名なイラストが入っています。なかなかいいイラストですね。

大型のコロンビア蓄音機です。

これは整備が大変そうですが、今のところ好調なのでこのまま使い続けます。

そしてそのサウンドボックスです。

こちらはスリットを全開すると大音響が鳴り響きます。小さな針で拾った音がどうして大音響になるのか不思議でなりません。(^0^;)

思いがけなくポータブル蓄音機を整備したので記録しました。

(追記)

これまで真面目に調べたことがなかったのですが、こちらの英国コロンビアの蓄音機は 123a と云う型式で、サウンドボックスは No.9 というものでした。No.9は初期型で175gと重いものですが、音には定評あるようです。上記HMV102よりも音が重厚なのはその辺にありそうですね。102に付いたNo.16 は初期型でその後No.5に変更されたようですが、こちらが有名になっているとのことです。いずれもネット内をウロウロして見つけたお話しですので信憑性はどこまであることやら。