2015年12月26日 山口県

旧吉川邸厩門 登録有形文化財

山口県岩国市

吉川経健が建設した邸宅の長屋門。桁行30mと長大で,西を正面とし,石積基壇上に建つ。南寄りに門口を構え,外壁漆喰塗とし,要所に横連子窓を設ける。屋根は寄棟造,桟瓦葺。小屋組は一部に変形トラス組を用いる。近代の大邸宅の様子を今に伝えている。 文化遺産オンライン

cosmophantom

2015年12月26日 山口県

旧吉川邸厩門 登録有形文化財

山口県岩国市

吉川経健が建設した邸宅の長屋門。桁行30mと長大で,西を正面とし,石積基壇上に建つ。南寄りに門口を構え,外壁漆喰塗とし,要所に横連子窓を設ける。屋根は寄棟造,桟瓦葺。小屋組は一部に変形トラス組を用いる。近代の大邸宅の様子を今に伝えている。 文化遺産オンライン

cosmophantom

2015年12月26日 山口県

岩国微古館(いわくにちょうこかん)

山口県岩国市

「岩国徴古館」 (いわくにちょうこかん) は1945年(昭和20年) に完成した石造り風の重厚な建物です。正面玄関に並ぶ角柱や、錦帯橋をモチーフにしたと思われる内装デザインなどに際立つ特徴があります。戦時中の建築で、構造体はレンガ造りですが、資材にも制約がある中、不足する鉄に替えて竹を用いた「竹筋コンクリート」が使われたとも言われています。その時代を感じさせない設計はすばらしく、1998年(平成10年) 1月には岩国市の登録有形文化財となっています。 岩国観光より

cosmophantom

2015年12月26日 山口県

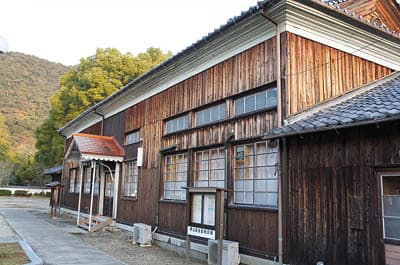

岩国高等学校記念館

岩国中学校〜岩国高等女学校〜山口県立岩国高等学校で使われてきた由緒ある校舎。大正5(1916)年、岩国中学校に御大典記念武道場として旧女学校の校舎の一部を基にして建てられました。岩国中学校は藩校「養老館」の流れをくみ、現在の徴古館の位置に明治13(1880)年に創立され、明治34(1901)年にこの地に移転。岩国高等女学校は、明治35(1902)年に創立され、旧岩国中学校の校舎を使ってきましたが、大正4(1915)年に川西に移転しました。戦後の学制改革で、昭和24(1949)年に両校が統合して山口県立岩国高等学校となり、昭和43(1968)年に向山の現校舎に移転しています。 岩国旅の架橋より

cosmophantom

2015年12月26日 山口県

錦帯橋

山口県岩国市

日本三名橋のひとつ「錦帯橋」 (きんたいきょう) は日本を代表する木造橋です。他に例を見ない特異な姿の五連の反り橋が特徴で、1922年 (大正11年) には国の名勝に指定されています。橋の長さは、橋面にそって210m、直線で193.3m。また幅5m、橋台の高さ6.64mです。平成の架け替え:2004年 (平成16年) 3月

▲白く見えるのは霜!

▲岩国城

cosmophantom

2015年12月25日 山口県

国森家住宅 重要文化財

山口県柳井市柳井津金屋467

18世紀後半に建てられたもので、江戸時代中期の豪商の家造りの典型として国の重要文化財に指定されています。細部まで往時のままに保存されており、内部見学も可能。当時の商人の暮らしぶりを、垣間見ることができます。 柳井市ホームページより

cosmophantom

2015年12月25日 山口県

柳井市古市・金屋の町並み 重要伝統的建造物群保存地区

山口県柳井市

柳井市古市・金屋地区には、妻入型式で本瓦葺、入母屋型の屋根をもつ江戸時代の商家の家並みが続きます。藩政時代には岩国藩のお納戸と呼ばれ、賑わった町筋です。夏の金魚ちょうちん祭りの頃には、かわいらしい金魚ちょうちんが飾られます。

▼ 国森家住宅 重要文化財

▼ しらかべ学遊館

「柳井市古市金屋伝統的建造物群保存地区」内の西側に位置し、建物は江戸時代後期から明治時代初期の頃に建築されたと推定される白壁土蔵造りです。明治時代後期から油、呉服、繊維卸などの商家として、白壁の町並みに繁栄をもたらしました。 柳井市ホームページより 民俗資料が展示されている

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

▼醤油蔵(柳井名産 甘露醤油):佐川醤油

甘露醤油:天明年間、時の岩国藩主吉川公は、柳井津に美味なる醤油有りとの報に、これを所望。 そこで、特に醸造の秘技を凝らした再仕込醤油を献上したところ、その芳醇な味と香りに思わず「甘露、甘露」と歓声を洩らされたと伝えられています。それ以来「甘露醤油」の公称のもと、この伝統の逸品は、代々周防国柳井津発の銘品として日本全国に多くのファンを獲得し、昔と変わらぬ製法で今日まで造り続けられています。佐川醤油ホームページより

▼ やない西蔵

大正時代末期に醤油蔵として建設された木造瓦葺平屋建、白壁土蔵造りの建物です。1980年頃までは西蔵という愛称で

親しまれ、使用されていました。貴重な歴史的文化遺産として保存活用していくため、当時の外観、中の柱や骨組みをそのまま残し、体験工房、ギャラリー等の機能を備えた「やない西蔵」として生まれ変わりました。 柳井市観光協会

2016-02-10 06:10:37

cosmophantom

2015年12月25日 山口県

むろやの園

山口県柳井市柳井津金屋

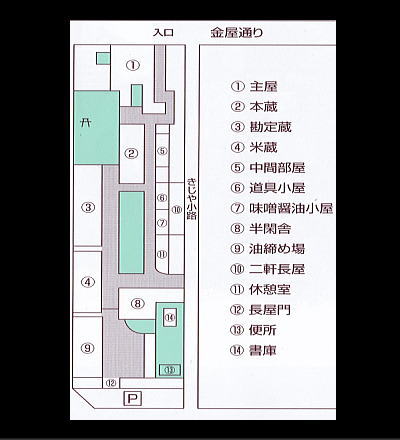

「むろやの園」は、油商として栄えた小田家の屋号「室屋」に由来します。江戸時代、50隻もの船を持ち、西は九州から東は大阪と手広く商いをおこなっていた、西日本屈指の商家でありました。敷地内には 主屋を始め、本蔵、勘定蔵、米蔵、道具小屋、中間部屋など、11棟35室もの建物があり、現存しているものとしては、日本最大規模です。生活用具や商いに使われていた道具なども展示されており、当時の隆盛ぶりを伺い知ることが できる。季節限定の展示もあるので、何回でも楽しめます。 柳井市観光協会

▲パンフレットより

▼ 主屋

▲板戸に描かれているのは孔雀

▲隠し階段

天袋にはなにやら描かれている

▲神棚

▲舞良子:書院造りの建具の一。框(かまち)の間に板を張り、その表側に舞良子(まいらこ)とよぶ桟を横に細かい間隔で入れた引き違い戸。

▲二階の女中部屋

▲二階の様子

▼中蔵

▲蹴鞠と沓

▲茶弁当:遊山などのとき、茶道具一式に弁当を添えて携帯するための用具。

▼ 半閑舎

▼勘定蔵・米倉・油締め場

油締め具

▼右本蔵 左中間部屋

▲二軒長屋

cosmophantom

2015年12月25日 山口県

柳井市(山口県)の町並み

▼JR柳井駅:山口県柳井市中央

▲柳井名物「金魚ちょうちん」

金魚ちょうちん:今からおよそ150年の昔、柳井の商人が青森のねぶたをヒントにして、子供たちのために考案したと言われています。割り竹で組んだ骨組みに和紙を貼り、印象的な赤い色は「柳井縞」の染料で色付けしています。愛嬌のあるその姿は、全国民芸品番付でも上位にランクされるなど、山口県の代表的な民芸品として成長しました。柳井観光記念のお土産として、又、インテリアとしても多くの方々から好評です。山口県観光新興課

※柳井の街は「金魚ちょうちん」で溢れている。

▼ 町並み資料館・松島詩子記念館

この建物は明治40年(1907)周防銀行本店として建築されました。当時の銀行建築として現存する数少ない建物です。1階は、柳井市町並み保存地区の町家模型を中心にして柳井市名誉市民の資料等を展示しています。

2階は、柳井市出身で昭和の歌謡史を代表する歌手故松島詩子氏ゆかりの品々を展示した記念館となっています。代表曲「マロニエの木陰」などのレコードやポスター愛用したピアノなどを見学できます。柳井市観光協会

▲古市金屋地区(重要伝統的建造物群保存地区)の入口

▲むろやの園

▲木地屋小路:この前の町角に木地屋という商家がありその屋号をとって名付けられました。木地屋は貞末という柳井の代表的な産物の木綿問屋でありました。いまこの町は金家区といっていますが、かつて本町といい柳井津町のなかでもっとも栄えた町です。

▼湘江庵

曹洞宗湘江庵の境内にある柳と井戸は、柳井の地名発祥の地です。その昔、大分の長者の娘である般若姫が、橘豊日皇子(聖徳太子の父、後の用明天皇)の后となるため、都へあがる途中、姫の喉を潤したのがこの井戸の水だといわれており、お礼に挿された楊枝が一夜にして成木になったと伝えられています。おいでませ山口へ

柳井の地名はこの寺の境内にある柳と井戸に由来すると言われている。今から約1400年前、豊後の国(大分県南部)に住んでいた満野長者の娘、般若姫は、橘豊日皇子(後の用明天皇)に迎えられて上京の途中、姫が水を求められてこの津に立寄り、ここに湧き出る清水を飲まれ、傍に柳の楊枝をさした。この柳が芽を吹いて以来、この地を「柳井」と呼ぶようになったと伝えられている。説明板より

地名の由来とたった柳と井戸。柳は五代目

日本三体の虚空蔵菩薩

虚空蔵菩薩は、限りない慈悲を現わす仏様といわれ『岩邑志』に「すべて柳井津という所には、必ず虚空蔵おわす」とあります。それは、ここ柳井津の虚空蔵と

○福島県河沼郡 柳津町の福満虚空蔵

O宮城県本吉郡津山町柳津の福智満虚空蔵

でヽこれが日本三大虚空蔵菩薩といわれています。現在鎮座の以前の仏像は、古い記録によりますと柳井か片野の常楽寺からお移ししたものだったそうです。

▼普慶寺

831年開山と伝えられる柳井地区の最古刹で、山門には一対の仁王像が立っています。銅像千手観音菩薩立像は、像高30cmの銅製鋳造で、平安時代後期の様相がうかがえます。おいでませ山口へ

▼国木田独歩旧宅

国木田独歩は、20歳から22歳(明治25-27年)の間を、この旧宅で過ごしました。ここには独歩が愛用していた机や月琴などが納められ、周囲の閑静な佇まいが今も当時の雰囲気を残しています。彼の作品『少年の悲哀』や『置土産』などは、柳井を舞台にしたものです。柳井市観光協会

▼光台寺

中国明朝様式で造られたちょっと変わった風貌の楼門です。この楼門の下で手をたたくと、ワンワン・・・と反響するので、別名「ワンワン寺」とも言われ、人々に親しまれています。近くに住んでいた散歩好きの国木田独歩は、よくこの辺りまで来ていたことから、楼門右手側に「国木田独歩曽遊の地」碑 が建っています。 柳井市観光協会

【関連記事】 柳井市古市・金屋 ~重要伝統的建造物群保存地区

cosmophantom

2015年12月25日 山口県

伊藤公生家

伊藤公記念公園(山口県光市大字束荷)

伊藤公は、天保12(1841)年9月2日、林十蔵・琴子の長男として、この茅葺の家で生まれました。生家は、平成3(1991)年に現在の位置に復元され、産湯に使ったとされる井戸とともに保存されています。光市ホームページより

▲伊藤公産湯の井戸

▲産湯の水

cosmophantom

2015年12月25日 山口県

旧伊藤博文邸

山口県光市大字束荷・伊藤公記念公園内

全体的には洋風建築ですが、二階など一部を和風に造りあげたところに、この建築の特色があります。明治時代の終わりごろ、伊藤博文が、先祖の三百年祭に当たり「家屋」を建築し、「将来は図書館に」と命じたのが建築のきっかけであるといいます。1909年(明治42)3月に工事が始まり、10月23日に家屋の上棟式をおこないました。ところが、その三日後の10月26日、伊藤博文はハルピンで亡くなりました。邸が完成したのは、その翌年5月のことです。

cosmophantom

2015年12月25日 山口県

伊藤公記念公園

山口県光市大字束荷

伊藤公の生家のある場所に、旧伊藤博文邸、伊藤公資料館等が整備されています。 公の生家や産湯の井戸、銅像などがあります。じゃらん

▲ 旧伊藤博文邸

▲伊藤公資料館

▲伊藤公生家

▲伊藤公の像

▲伊藤公の顔出しパネル。

モチーフは旧伊藤博文邸

cosmophantom

2015年12月25日 【山陽2015】 山口県

岩田駅 JR山陽本線

山口県光市大字岩田

※ 旧伊藤博文邸(伊藤公記念公園)へはここからタクシーで

ふむ。この足軽風の武士は何を表しているのか・・・

cosmophantom

2015年12月13・14・15日

西九州2015

・・ 2015年12月13日 ・・

妻・義母との旅も回を重ね今回は西九州を巡るツアーに参加。羽田から福岡へ飛行機で移動。天気はGOOD

福岡空港から観光バスで長崎自動車道へ。金立サービスエリアで一休み

▼有田ポーセリンパーク 佐賀県西松浦郡有田町中部乙

パークのシンボルであるツヴィンガー宮殿を中心に広々とした庭園・有田焼体験工房・登り窯・展示館・飲食店・お土産品売り場などの施設があり「酒・器」のテーマパーク

※ポーセリンとは磁器、磁器製品、のこと

陶器のモニュメント

▼有田焼の老舗

さすがに老舗!高価な陶器が販売されていた。

有田ポーセリンパーク内には庶民感覚の陶器も販売されている。

▼ 田平天主堂 長崎県平戸市田平町小手田免

▼車窓より

▼生月大観音 長崎県平戸市生月町山田免

▼生月島塩俵の断崖 長崎県平戸市生月町壱部

▲生島大橋(車窓)

▲生島大橋から(車窓)

平戸

※ 平戸温泉泊

・・ 2015年12月14日 ・・

九十九島クルーズ

▼ 佐世保港

▲針尾送信所のアンテナ

太平洋戦争開戦の暗号「ニイタカヤマノボレ」を発信アンテナと言われいる。

▼ 大島酒造(芋焼酎)

▼長崎市南山手

▲大浦天主堂

▲旧グラバー住宅

☆

▲雲仙岳 (車窓)

▲ジャガイモ畑。実際は土の色がもっと赤い、島原の赤土ジャガイモは有名らしい。 (車窓)

▲ 平成新山と普賢岳

※ この日は雲仙温泉泊

・・ 2015年12月15日 ・・

▼雲仙温泉

▼口之津イルカウォッチング

▼天草オリーブ園:熊本県天草市五和町御領

オリーブの木をじっくり見たのは初めてかもしてない。オリーブの実は収穫直後で見当たらない。残念!

▼天草パールセンター(熊本県上天草市松島町合津)の天草四郎像

▼あまくさ村(熊本県上天草市 大矢野町登立)の天草四郎像

巨大な竹輪が楽しい

※ 天草四郎:江戸初期のキリスト教信者。本名、益田時貞(ますだときさだ)。16歳で島原天草一揆の首領に推され、原城で90日間籠城(ろうじょう)の末、敗死。

▼ 熊本城

2016-02-03 06:10:42

cosmophantom