弘前市にはわき水がある。しかも弘前駅から遠くない、弘前大学周辺にも。

有名なのは1985年、当時の環境庁の「名水百選」に選ばれた「富田の清水(とみたのしつこ=津軽弁で清水を“シツコ”というらしい)」。かつては紙すき(所在地は弘前市紙漉町)に使われたそうで、現在は大きな覆いで守られ、住民の手できれいに整備されている。

そのはす向かいの神社の前にも「御膳水」というわき水がある。

富田の清水よりは小さくて、覆いは古いが、こちらも大切にされている。

道路に2面を挟まれ、隣はアパートと神社。富田の清水も同じような環境だが、こんな町中でも水が湧く。

枠というか槽が4つに分かれており、写真奥の槽の中に水がしみ出ているようだ。ちょろちょろと流れ込むわけではない。

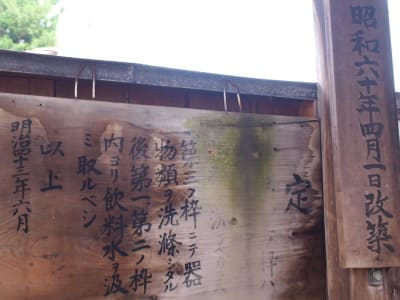

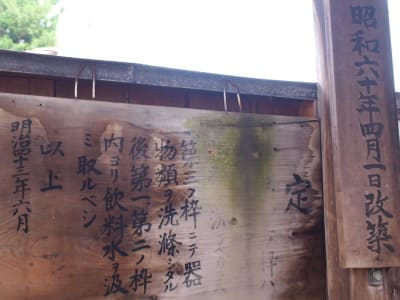

昭和60年改築

昭和60年改築

明治43年付けの「定」は一部が消えているが、「第3の枠にて器物類を洗浄」「第1、2の枠より飲料水を汲み取る」とある。もしかして水が出ている枠は数えず、次からの3枠を使うのか。

富田の清水は枠の数がもっと多いと思ったが、同じように用途別に場所を分けている。

反対側から

反対側から

最後の枠からアパートに向かって水が流れて行く。

わずかな距離だけ“清流”になり、コンクリートのブロックに入ってどこかへ流れて行った。近くの土淵川へ注ぐのだろうか。→そのようです。この記事後半参照

最後の枠

最後の枠

人1人が入れるくらいの大きさ・深さ。きれいな藻みたいのが揺れていた。暑い日だったが、手を入れると数秒で体中の暑さが引き、手の感覚がなくなりそうな冷たさ。

【追記】2022年6月28日放送のNHK BSプレミアム「にっぽん縦断 こころ旅」の1104日目で、「富田の清水(シツコ)“御膳水”」として、ここが目的地(富田の清水を経由して、最終目的地が御膳水)となった。

御膳水は水が出ていなくて貯まったような状態で、槽の壁面のコケも枯れていた。字幕によれば、今も梅雨や雨の多い時は、水が出るとのこと。

また、この通りを進んだ土淵川の「清水橋」の読みが、「しつこ橋」ではないかとの話も出た(その発想はなかった)が、橋はあくまでも「しみずはし」とのこと。

御膳水から南東へ600メートル。弘前大学文京町キャンパスの正門の近くにある「総合教育棟(旧教養部)」の中庭。

右側の小屋に注目

右側の小屋に注目

カマボコ板みたいなのに「水飲み場」とある

カマボコ板みたいなのに「水飲み場」とある

簡単な蛇口と流し。錆が浮いている

簡単な蛇口と流し。錆が浮いている

そっけないものだが、実はこれ、水道水でなく井戸水。富田の清水と同じ水脈らしい。確か中庭の池の水も井戸水と聞いた気がする。

今年7月に水質試験を受けたばかりらしく、報告書が掲示されていた。もちろん「残留塩素 0mg/l」。

2007年5月7日の朝日新聞によれば、「井戸はもともと校舎の中にあり、手押しポンプ式だった。」「66年の校舎建て替えに伴って、コンクリートのふたで閉じられてしまった。復活したのは92年。同窓会から寄付を受けて池を補修し、井戸は蛇口のついた今の形で整備された。」とのこと。

僕は在学中は飲んだことはなく、今回初めて口にしたが、水の味を評価できるほどの舌でないので、うまく言えないが、まずくはなかった。暑かったので管や蛇口内に溜まっていた水のためか、あまり冷たくなかった。

現状では水質試験検査報告書でしか、これが井戸水であることが分からず、富田の清水との関係も分からずもったいない(僕が在学中は説明板があったような気がする)。

案内板など付けて積極的に宣伝してもいいのではないだろうか。弘前大学では「サイエンス・パーク」としてアースビジョンなど、子供に科学に親しんでもらうための施設や装置、標本などを設置するのにおカネをかけている。でも、この井戸水だって地学分野のアイテムとして充分使えそうだし、科学に限らず歴史や地域文化の面からも活用できると思う。

有名なのは1985年、当時の環境庁の「名水百選」に選ばれた「富田の清水(とみたのしつこ=津軽弁で清水を“シツコ”というらしい)」。かつては紙すき(所在地は弘前市紙漉町)に使われたそうで、現在は大きな覆いで守られ、住民の手できれいに整備されている。

そのはす向かいの神社の前にも「御膳水」というわき水がある。

富田の清水よりは小さくて、覆いは古いが、こちらも大切にされている。

道路に2面を挟まれ、隣はアパートと神社。富田の清水も同じような環境だが、こんな町中でも水が湧く。

枠というか槽が4つに分かれており、写真奥の槽の中に水がしみ出ているようだ。ちょろちょろと流れ込むわけではない。

昭和60年改築

昭和60年改築明治43年付けの「定」は一部が消えているが、「第3の枠にて器物類を洗浄」「第1、2の枠より飲料水を汲み取る」とある。もしかして水が出ている枠は数えず、次からの3枠を使うのか。

富田の清水は枠の数がもっと多いと思ったが、同じように用途別に場所を分けている。

反対側から

反対側から最後の枠からアパートに向かって水が流れて行く。

わずかな距離だけ“清流”になり、コンクリートのブロックに入ってどこかへ流れて行った。近くの土淵川へ注ぐのだろうか。→そのようです。この記事後半参照

最後の枠

最後の枠人1人が入れるくらいの大きさ・深さ。きれいな藻みたいのが揺れていた。暑い日だったが、手を入れると数秒で体中の暑さが引き、手の感覚がなくなりそうな冷たさ。

【追記】2022年6月28日放送のNHK BSプレミアム「にっぽん縦断 こころ旅」の1104日目で、「富田の清水(シツコ)“御膳水”」として、ここが目的地(富田の清水を経由して、最終目的地が御膳水)となった。

御膳水は水が出ていなくて貯まったような状態で、槽の壁面のコケも枯れていた。字幕によれば、今も梅雨や雨の多い時は、水が出るとのこと。

また、この通りを進んだ土淵川の「清水橋」の読みが、「しつこ橋」ではないかとの話も出た(その発想はなかった)が、橋はあくまでも「しみずはし」とのこと。

御膳水から南東へ600メートル。弘前大学文京町キャンパスの正門の近くにある「総合教育棟(旧教養部)」の中庭。

右側の小屋に注目

右側の小屋に注目 カマボコ板みたいなのに「水飲み場」とある

カマボコ板みたいなのに「水飲み場」とある 簡単な蛇口と流し。錆が浮いている

簡単な蛇口と流し。錆が浮いているそっけないものだが、実はこれ、水道水でなく井戸水。富田の清水と同じ水脈らしい。確か中庭の池の水も井戸水と聞いた気がする。

今年7月に水質試験を受けたばかりらしく、報告書が掲示されていた。もちろん「残留塩素 0mg/l」。

2007年5月7日の朝日新聞によれば、「井戸はもともと校舎の中にあり、手押しポンプ式だった。」「66年の校舎建て替えに伴って、コンクリートのふたで閉じられてしまった。復活したのは92年。同窓会から寄付を受けて池を補修し、井戸は蛇口のついた今の形で整備された。」とのこと。

僕は在学中は飲んだことはなく、今回初めて口にしたが、水の味を評価できるほどの舌でないので、うまく言えないが、まずくはなかった。暑かったので管や蛇口内に溜まっていた水のためか、あまり冷たくなかった。

現状では水質試験検査報告書でしか、これが井戸水であることが分からず、富田の清水との関係も分からずもったいない(僕が在学中は説明板があったような気がする)。

案内板など付けて積極的に宣伝してもいいのではないだろうか。弘前大学では「サイエンス・パーク」としてアースビジョンなど、子供に科学に親しんでもらうための施設や装置、標本などを設置するのにおカネをかけている。でも、この井戸水だって地学分野のアイテムとして充分使えそうだし、科学に限らず歴史や地域文化の面からも活用できると思う。