秋田市中通一丁目(日赤病院・婦人会館跡地)の再開発工事は、順調に進んでいる模様。※再開発の前回の記事は9月12日

公募され最終選考が行われたはずの愛称については、再開発組合のサイトに10月6日付(http://www.nakadouri-saikaihatu.jimusho.jp/osirase/newpage2.html)で「愛称選定結果の発表については、もうしばらくお待ちください。」というページがアップされていた。

※愛称決定についてはこちら

各建物とも高さが増し、外側が足場とシートで覆われたものも。こうなってくると、あまり見てもおもしろくない。外観が姿を現すまでは。

南東側から。手前が商業施設、奥の青いシートで覆われたのがにぎわい交流館(写っていないがその左が美術館)

南東側から。手前が商業施設、奥の青いシートで覆われたのがにぎわい交流館(写っていないがその左が美術館)

さて今回のお話は、再開発エリアの東側、秋田駅につながる「仲小路」が分断された、明徳館ビル(県立明徳館高校)前の丁字路交差点の信号機について。

秋田駅側から

秋田駅側から

ここには、今年8月16日に紹介したように、1984年製の古い信号機が残っていた。

来歴などは2010年5月25日の記事で紹介したが、改めて簡単にまとめる。

1985年に仲小路が「コミュニティ道路」として整備された際、仲小路と交わる信号機付き交差点各所に、柱と一体化したオリジナル仕様で茶色いボディの信号機が設置された。

今でこそ、信号機のボディ色はいくつかバリエーションがあるが、当時はグレーのものばかりだった。デザインや色に配慮した信号機としては、秋田県内では初だったと思われる。

その後、2000年代に入り、老朽化や信号機のLED化の促進、秋田中央道路の開通に伴う移設などがあったため、これらの信号が徐々に撤去・更新された。

しかし、明徳館ビル前、北東角に立つ柱1本(車両用1台、歩行者用2台の信号機)だけは、交換されずに残っていた。

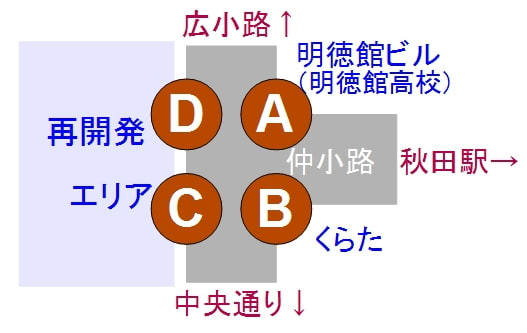

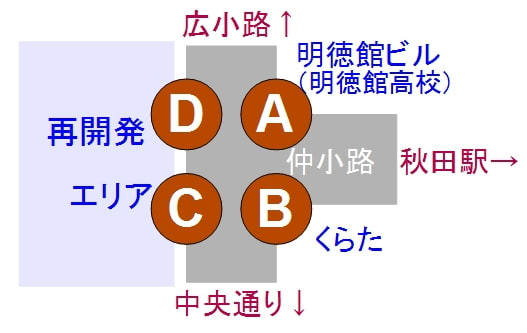

交差点略図。信号柱にA~Dと仮に記号をつけました。「A」が古い信号機のあった柱の位置

交差点略図。信号柱にA~Dと仮に記号をつけました。「A」が古い信号機のあった柱の位置

昨年秋の再開発工事着工・仲小路の一部廃止に伴い、この交差点は十字路から丁字路に変わった。

そのため、その古い柱に付いていた車両用信号機が必要なくなって撤去され、歩行者用2台だけが残って、まだがんばっていた。※2010年9月21日の記事

上記の通り、この交差点の他の3本の柱(上の図B・C・D)は、柱・信号機とも、先(再開発着工よりだいぶ前)に新しいものに交換されている。

うち西側2本(C・D)は、再開発工事に伴いジャマになったようで、今年の春に再度撤去され、柱が地面に埋まっていない仮設の信号機が置かれていた。

(6月1日の記事の再掲)CとD

(6月1日の記事の再掲)CとD

このほど(9月末~10月初め)、この交差点で新たな信号機工事が行われた。

工事終了後。「くらた」前から(手前の柱がB)

工事終了後。「くらた」前から(手前の柱がB)

工事の内容は以下2点。

・仮設だった「C」「D」を、柱を埋め込む通常の設置方法に更新。柱は茶色いもの(新旧は不明)、信号機は茶色で少なくとも歩行者用は他からの転用(2台のメーカーが異なり、LEDではあるが分厚い旧タイプなので)、車両用のアームは1本タイプ。

・27年近くがんばった「A」がついに撤去。柱・歩行者用信号機とも新品。柱は銀色、歩行者用は茶色の薄型。

したがって、この交差点では「B」の柱がいちばん古くから設置されている(といっても10年経ってない)ものになった。

手前が「B」、向こうが「C」

手前が「B」、向こうが「C」

左が「D」、右が新設された「A」(ビルの影で暗いですが)

左が「D」、右が新設された「A」(ビルの影で暗いですが)

「A」の更新は仕方ないとしても、まだ再開発工事途中なのに「C」「D」が本格的な設置方法になったのが意外だった。

とはいえ、その信号機はよそのお古の使いまわしだし、配線も雑そうなので、このままでずっといくわけでもないと思う。再開発完了時に、また変化がありそう。

新品の「A」の柱と信号機

新品の「A」の柱と信号機

「A」の柱も歩行者用信号機も「信号電材」社の2011年製。

エスディーポール

エスディーポール

信号機には2011年9月製とあった

信号機には2011年9月製とあった

秋田市内で更新(新設でなく)される信号機は、信号電材製のものが圧倒的に多い。

それにしても、柱の色、なんとかならなかったのだろうか。

この交差点だけ見ても、柱は茶色と銀色でバラバラ。しかも、銀色の柱に茶色い信号機が下がるのって、アンバランス。(以前、茶色い柱にグレーの信号機の組み合わせを紹介しました)

アンドー大先生が手がけられた立派な美術館の近くなのだから、街並みや景観にも、きめ細かな配慮がほしいところ。

※その後2012年3月頃に近くの別の交差点では、こんな信号機が設置されたので、ここも今後同様に更新されるかもしれない。

【2012年8月27日追記】再開発完成後の2012年8月現在、信号機に変化なし。

(再掲)以前の信号機

(再掲)以前の信号機

薄型LED信号機。27年間の技術革新を感じさせる

薄型LED信号機。27年間の技術革新を感じさせる

ところで、ちょっと写真が分かりづらいけれど、信号電材製の薄型歩行者用信号機は、「お弁当箱」のような他社製とは若干デザインが異なる。

背面は若干カーブを描いていて、縦方向にラインが入っている。表も、ラインというか凹凸が1つ少なく、すっきりしたデザインに仕上げてある。工業デザイナーの秋田道夫氏という人がデザインを手がけているそうだ。

また、新設された歩行者用信号機(転用のC・Dも)は、上のアームから1点でぶら下げる方式。ただ、従来のものとは異なり、アームと柱の間にワイヤーが張られている。(既存の「B」の柱はアームだけでワイヤーがない)

見かけとしてはちょっとジャマだけど、強度確保のためだろうか?

こういう吊り下げタイプの歩行者用信号機では、トラックなどが接触して信号機が曲がってしまう場合がある。信号電材社では、こういう場合でも、バネみたいなのが入っていて、元に戻る「スイングブラケット」という機構を採用した製品があるそうだ。これがそうかは分からないけど。

※再開発の記事の続き(愛称決定)はこちら

公募され最終選考が行われたはずの愛称については、再開発組合のサイトに10月6日付(http://www.nakadouri-saikaihatu.jimusho.jp/osirase/newpage2.html)で「愛称選定結果の発表については、もうしばらくお待ちください。」というページがアップされていた。

「選考結果の発表につきましては、当初の予定では平成23年10月上旬としておりましたが、現在、ロゴデザイン・キャラクターデザインを作成中です。」

「デザインの完成をもちまして、選考結果と合わせて皆様に発表したいと考えております。」

「楽しみにされていたところ大変申し訳ございませんが、11月中旬頃には発表するべく準備をしております」

だって。まとめて発表するのだそうだ。「デザインの完成をもちまして、選考結果と合わせて皆様に発表したいと考えております。」

「楽しみにされていたところ大変申し訳ございませんが、11月中旬頃には発表するべく準備をしております」

※愛称決定についてはこちら

各建物とも高さが増し、外側が足場とシートで覆われたものも。こうなってくると、あまり見てもおもしろくない。外観が姿を現すまでは。

南東側から。手前が商業施設、奥の青いシートで覆われたのがにぎわい交流館(写っていないがその左が美術館)

南東側から。手前が商業施設、奥の青いシートで覆われたのがにぎわい交流館(写っていないがその左が美術館)さて今回のお話は、再開発エリアの東側、秋田駅につながる「仲小路」が分断された、明徳館ビル(県立明徳館高校)前の丁字路交差点の信号機について。

秋田駅側から

秋田駅側からここには、今年8月16日に紹介したように、1984年製の古い信号機が残っていた。

来歴などは2010年5月25日の記事で紹介したが、改めて簡単にまとめる。

1985年に仲小路が「コミュニティ道路」として整備された際、仲小路と交わる信号機付き交差点各所に、柱と一体化したオリジナル仕様で茶色いボディの信号機が設置された。

今でこそ、信号機のボディ色はいくつかバリエーションがあるが、当時はグレーのものばかりだった。デザインや色に配慮した信号機としては、秋田県内では初だったと思われる。

その後、2000年代に入り、老朽化や信号機のLED化の促進、秋田中央道路の開通に伴う移設などがあったため、これらの信号が徐々に撤去・更新された。

しかし、明徳館ビル前、北東角に立つ柱1本(車両用1台、歩行者用2台の信号機)だけは、交換されずに残っていた。

交差点略図。信号柱にA~Dと仮に記号をつけました。「A」が古い信号機のあった柱の位置

交差点略図。信号柱にA~Dと仮に記号をつけました。「A」が古い信号機のあった柱の位置昨年秋の再開発工事着工・仲小路の一部廃止に伴い、この交差点は十字路から丁字路に変わった。

そのため、その古い柱に付いていた車両用信号機が必要なくなって撤去され、歩行者用2台だけが残って、まだがんばっていた。※2010年9月21日の記事

上記の通り、この交差点の他の3本の柱(上の図B・C・D)は、柱・信号機とも、先(再開発着工よりだいぶ前)に新しいものに交換されている。

うち西側2本(C・D)は、再開発工事に伴いジャマになったようで、今年の春に再度撤去され、柱が地面に埋まっていない仮設の信号機が置かれていた。

(6月1日の記事の再掲)CとD

(6月1日の記事の再掲)CとDこのほど(9月末~10月初め)、この交差点で新たな信号機工事が行われた。

工事終了後。「くらた」前から(手前の柱がB)

工事終了後。「くらた」前から(手前の柱がB)工事の内容は以下2点。

・仮設だった「C」「D」を、柱を埋め込む通常の設置方法に更新。柱は茶色いもの(新旧は不明)、信号機は茶色で少なくとも歩行者用は他からの転用(2台のメーカーが異なり、LEDではあるが分厚い旧タイプなので)、車両用のアームは1本タイプ。

・27年近くがんばった「A」がついに撤去。柱・歩行者用信号機とも新品。柱は銀色、歩行者用は茶色の薄型。

したがって、この交差点では「B」の柱がいちばん古くから設置されている(といっても10年経ってない)ものになった。

手前が「B」、向こうが「C」

手前が「B」、向こうが「C」 左が「D」、右が新設された「A」(ビルの影で暗いですが)

左が「D」、右が新設された「A」(ビルの影で暗いですが)「A」の更新は仕方ないとしても、まだ再開発工事途中なのに「C」「D」が本格的な設置方法になったのが意外だった。

とはいえ、その信号機はよそのお古の使いまわしだし、配線も雑そうなので、このままでずっといくわけでもないと思う。再開発完了時に、また変化がありそう。

新品の「A」の柱と信号機

新品の「A」の柱と信号機「A」の柱も歩行者用信号機も「信号電材」社の2011年製。

エスディーポール

エスディーポール 信号機には2011年9月製とあった

信号機には2011年9月製とあった秋田市内で更新(新設でなく)される信号機は、信号電材製のものが圧倒的に多い。

それにしても、柱の色、なんとかならなかったのだろうか。

この交差点だけ見ても、柱は茶色と銀色でバラバラ。しかも、銀色の柱に茶色い信号機が下がるのって、アンバランス。(以前、茶色い柱にグレーの信号機の組み合わせを紹介しました)

アンドー大先生が手がけられた立派な美術館の近くなのだから、街並みや景観にも、きめ細かな配慮がほしいところ。

※その後2012年3月頃に近くの別の交差点では、こんな信号機が設置されたので、ここも今後同様に更新されるかもしれない。

【2012年8月27日追記】再開発完成後の2012年8月現在、信号機に変化なし。

(再掲)以前の信号機

(再掲)以前の信号機 薄型LED信号機。27年間の技術革新を感じさせる

薄型LED信号機。27年間の技術革新を感じさせるところで、ちょっと写真が分かりづらいけれど、信号電材製の薄型歩行者用信号機は、「お弁当箱」のような他社製とは若干デザインが異なる。

背面は若干カーブを描いていて、縦方向にラインが入っている。表も、ラインというか凹凸が1つ少なく、すっきりしたデザインに仕上げてある。工業デザイナーの秋田道夫氏という人がデザインを手がけているそうだ。

また、新設された歩行者用信号機(転用のC・Dも)は、上のアームから1点でぶら下げる方式。ただ、従来のものとは異なり、アームと柱の間にワイヤーが張られている。(既存の「B」の柱はアームだけでワイヤーがない)

見かけとしてはちょっとジャマだけど、強度確保のためだろうか?

こういう吊り下げタイプの歩行者用信号機では、トラックなどが接触して信号機が曲がってしまう場合がある。信号電材社では、こういう場合でも、バネみたいなのが入っていて、元に戻る「スイングブラケット」という機構を採用した製品があるそうだ。これがそうかは分からないけど。

※再開発の記事の続き(愛称決定)はこちら