青森へ行って来ました。

今回はスケジュール的・経済的(「五能線フリーきっぷ」を使ったので)事情もあり、行きも帰りも五能線経由で快速「リゾートしらかみ」を利用。

しかも、行き来とも昨年12月にデビューしたハイブリッドシステム搭載の新しい(2代目)「青池編成」!

ということで、この記事では、ハイブリッドシステムや新青池編成の設備を中心に紹介します。風景など旅行記は後日また。

※昨年11月のハイブリッド車両の展示会の様子

快速「リゾートしらかみ」は、1日最大3往復(秋田-青森2往復、秋田-弘前1往復)運転。これからの閑散期は、弘前止まりの1往復が運休したり、全便運休になる日もあるので、注意。

車両は「青池」「ブナ(正しくは木偏に無)」「くまげら」の3編成があり、どの編成がどの列車として走るかは、時期によって異なり、時刻表やJR東日本秋田支社のサイトで分かる。

現在は、弘前折り返しの3号と6号に青池編成が使用されている。

ところで、現在のリゾートしらかみは、3編成ともそれぞれ4両編成。

てっきり、3編成とも、普通座席×3両、ボックス(半個室)席×1両だと思っていたら、「ブナ」編成だけは2両ずつだった。先代の青池編成から外したボックス席の車両(2号車)を、内装は変えずに塗装を塗り替えてそのままブナへ組み込んだことになる。

ボックス席は相席になる可能性もあるし、足は伸ばせるけれど背もたれはリクライニングしないなど、僕は好きじゃない。(指定席料金はどちらも同じ)

今回、指定席は、JR東日本のサイト「えきねっと」で予約した。新幹線などは座席表(シートマップ)が画面に表示されて好みの席を選べるのだが、リゾートしらかみでは、列の指定(ABCD)までしかできなかった。

僕は、行きは海を眺めたいので海側の「A席」指定で、帰りはどうせ暗くなった時間帯だし混んでいないはずなので位置は「指定しない」で乗車2~3日前に予約した。(予約段階では、どの席番か分からない)

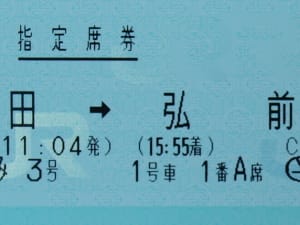

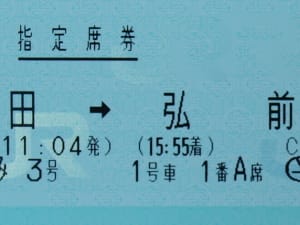

きっぷを受け取ると、

行きは、

「1号車1番A席」!

「1号車1番A席」!

えきねっとで予約すると、たまにこういう変わった席に割り当てられることがある。これはやっぱりコンピュータの融通の効かなさか。

帰りは、

「B室 2号車2番A席」

「B室 2号車2番A席」

「B室」というのがボックス席のこと。ここしか空きがないということはあり得ないはずで、なんでまたこんなヘンな席を割り当てたのやら。

でも、大丈夫。

指定席を「同じ日の同じ列車の同じ区間」の中で変更する場合(要は同じ列車内での席の移動)は、手数料なしで変更できる。

弘前駅のみどりの窓口で変更を申し出たら、快く&手際よく、普通席へ替えてくれた。その時見えた画面や、実際に乗車してみても、やっぱり車両はガラガラだった。

えきねっとさんはなぜ、ボックス席にしてくれたんだろう?

※他地域の窓口で購入する場合でも、「B室」がボックス席を意味することを知らない係員がいるなどで、ボックス席にされてしまうことがあるようです。

では、車内へ。

まだ新車の匂いが漂っていた。

座席部分は通路より1段高い

座席部分は通路より1段高い

120センチ間隔のゆったりしたシート

120センチ間隔のゆったりしたシート

座席自体は、現在の特急や新幹線の普通車と同じタイプ。だけど、その間隔が広い。

背もたれのリクライニングはあるが、JR東日本では標準になりつつある座面スライド機能が省略されたのは、特急でないことによる差別化か。【2017年6月13日追記】先代の青池編成では、座面スライド機能があった。

1号車1番席は、弘前行きの秋田駅時点では最後部になり、進む向きが変わる五能線内では先頭になる席だった。

座席と運転室(兼車掌室)の間には「展望室」というフリースペースがある。

先頭になった時の1号車1番C・D席

先頭になった時の1号車1番C・D席

1番席の前・展望室との境には、仕切りの板がある。他の列車の壁際の席と同じく、前方のテーブルは狭く、ペットボトルホルダーがなく、足元は若干狭い。

仕切りの上部は透明板なので、展望席のソファやベンチに誰かが座っている場合は、その人の横顔を見ながら旅をすることになる。

でも、展望席へ移動せずに自席で「前面展望」を楽しめる点では、いい席。

1番A席から前を見る

1番A席から前を見る

ただし、僕のA席からは、正面が運転席の背後であるため窓が小さめなので、前方風景はそれほど良く見えるわけではない。山側になるけれどC・D席の方が、前の眺めは楽しめそう。

なお、夜間は、運転士後ろの小さな窓だけ遮光幕が下ろされ、右側の大きい窓は開いたままだった。

窓の外はブナ編成

窓の外はブナ編成

ちなみに、展望席部分だけ、蛍光灯の色が違う(電球色?)ようだ。

各車両数か所には、天井にディスプレイがある。

下にはLED文字情報装置も

下にはLED文字情報装置も

上の写真でも映っているが、一部区間では、運転席に設けられたカメラからの前方風景を映し出していた。

僕が乗った列車では、行きも帰りも東能代-鰺ヶ沢間で“中継”していた。暗くなっても中継はされたが、真っ暗な中にライトに照らされたレールが伸びるだけ。

夜の米代川を渡る

夜の米代川を渡る

他の区間では、3号車イベントスペースで津軽三味線の演奏が行われている時はその中継(ただしカメラアングルがイマイチ)や沿線紹介のビデオ(ブルーレイを再生している模様。ロゴが出ていた)が繰り返し映っていた。

窓の外は夕暮れの岩木山とリンゴ畑

窓の外は夕暮れの岩木山とリンゴ畑

では、乗り心地について。

今までのリゾートしらかみ各編成は、男鹿線・五能線など全国各地のローカル線普通列車で使われる、「キハ40系」という昭和50年代製の車両を改造したもの。

気動車(ディーゼルカー)だから当然、エンジンの音や振動はするし、特にスピードが上がる奥羽本線内では一定の速度に達すると揺れが激しかった。末期の国鉄が設計した車両だし、特急などでなく快速だから、仕方ないかなとは思ってはいたけれど。

ハイブリッド車両「HB-E300系」の場合。

まず、ハイブリッド以前の話として、乗り心地がとてもいい。

特急「つがる」に使われているE751系電車と同じような、静かで滑らかな走り。新幹線や他地域の特急以上の快適さだと思う。

そしてハイブリッドシステムの感想は、基本的には「電車に乗っている」感覚だった。ディーゼルカーだとは思えない。

加速時や減速時には、モーターやインバーター(?)の音が聞こえ、それは最近のJR東日本の電車のものにそっくりで、完全に「電車の音」。

ただし、時々ディーゼルエンジンが動く。上記の通り、車内では遮音性が優れているらしく小さめの音なので、空調が作動している時はかき消されて、気づかないかもしれない。

ハイブリッドでないディーゼルカーでは加速時にエンジンが大きくうなるが、ハイブリッド車では加速のタイミングとエンジンの動作が連動していない。発車時は動き出して数秒してからエンジンがかかることが多い気がした。そしていつの間にか止まる。

従来のディーゼルカーとは違うので、不思議な感覚にとらわれた。

これは、この車両が走行する時は常にモーターの力で走り、ディーゼルエンジンはそのモーターへの電力(またはバッテリーへの充電)供給源としての役割をしているためだと思われる(同じハイブリッドでも、トヨタプリウスとは異なる方式)。

発車直後はモーターの消費電力が増えて、バッテリーの残量が減るため、それを補おうとエンジンが作動しているわけか。

また、駅で長時間停車している時も、しばらく経つとエンジンが作動する。

これは、減速・停車時に発電してバッテリーに貯めていた電力を、停車中の照明などで消費したため、それを補うためだろう。

この場合、静かな車内が、急に「がくん」と横揺れしてからエンジンが作動するので、最初は「地震?」などと身構えてしまった。(それほど大きく揺れるわけでもない)

ともかく、従来のディーゼルカーとは別モノの、極めて電車的な静かな乗り物という印象を受けた。

加速の性能も遜色ないようで、帰りの奥羽本線に入ってからのスピード感あふれ、かつ安定した快適な走行には感動した。東能代から八郎潟、そして秋田までが、あっという間に感じた。

これに乗車券と指定席券だけで乗ることができるなんて、ありがたい。

すれ違った従来のリゾートしらかみが、とてもうるさく感じた。今後、僕は選ぶことができたら、ぜひとも青池編成を狙いたい。

ちょっと残念に思ったのは、車内の掲示や放送において、この車両がハイブリッドシステム搭載の画期的な車両であることがPRされていないこと。知らない(興味のない)人には、他と同じリゾートしらかみだと思われてしまうかもしれない。

また、展示会の際、運転席のモニターには、バッテリー残量やエンジンの作動状態が表示されていたが、実際の運行中には、別のメニュー画面のようなものが表示されていた。

※続き(乗車記)はこちら

今回はスケジュール的・経済的(「五能線フリーきっぷ」を使ったので)事情もあり、行きも帰りも五能線経由で快速「リゾートしらかみ」を利用。

しかも、行き来とも昨年12月にデビューしたハイブリッドシステム搭載の新しい(2代目)「青池編成」!

ということで、この記事では、ハイブリッドシステムや新青池編成の設備を中心に紹介します。風景など旅行記は後日また。

※昨年11月のハイブリッド車両の展示会の様子

快速「リゾートしらかみ」は、1日最大3往復(秋田-青森2往復、秋田-弘前1往復)運転。これからの閑散期は、弘前止まりの1往復が運休したり、全便運休になる日もあるので、注意。

車両は「青池」「ブナ(正しくは木偏に無)」「くまげら」の3編成があり、どの編成がどの列車として走るかは、時期によって異なり、時刻表やJR東日本秋田支社のサイトで分かる。

現在は、弘前折り返しの3号と6号に青池編成が使用されている。

ところで、現在のリゾートしらかみは、3編成ともそれぞれ4両編成。

てっきり、3編成とも、普通座席×3両、ボックス(半個室)席×1両だと思っていたら、「ブナ」編成だけは2両ずつだった。先代の青池編成から外したボックス席の車両(2号車)を、内装は変えずに塗装を塗り替えてそのままブナへ組み込んだことになる。

ボックス席は相席になる可能性もあるし、足は伸ばせるけれど背もたれはリクライニングしないなど、僕は好きじゃない。(指定席料金はどちらも同じ)

今回、指定席は、JR東日本のサイト「えきねっと」で予約した。新幹線などは座席表(シートマップ)が画面に表示されて好みの席を選べるのだが、リゾートしらかみでは、列の指定(ABCD)までしかできなかった。

僕は、行きは海を眺めたいので海側の「A席」指定で、帰りはどうせ暗くなった時間帯だし混んでいないはずなので位置は「指定しない」で乗車2~3日前に予約した。(予約段階では、どの席番か分からない)

きっぷを受け取ると、

行きは、

「1号車1番A席」!

「1号車1番A席」!えきねっとで予約すると、たまにこういう変わった席に割り当てられることがある。これはやっぱりコンピュータの融通の効かなさか。

帰りは、

「B室 2号車2番A席」

「B室 2号車2番A席」「B室」というのがボックス席のこと。ここしか空きがないということはあり得ないはずで、なんでまたこんなヘンな席を割り当てたのやら。

でも、大丈夫。

指定席を「同じ日の同じ列車の同じ区間」の中で変更する場合(要は同じ列車内での席の移動)は、手数料なしで変更できる。

弘前駅のみどりの窓口で変更を申し出たら、快く&手際よく、普通席へ替えてくれた。その時見えた画面や、実際に乗車してみても、やっぱり車両はガラガラだった。

えきねっとさんはなぜ、ボックス席にしてくれたんだろう?

※他地域の窓口で購入する場合でも、「B室」がボックス席を意味することを知らない係員がいるなどで、ボックス席にされてしまうことがあるようです。

では、車内へ。

まだ新車の匂いが漂っていた。

座席部分は通路より1段高い

座席部分は通路より1段高い 120センチ間隔のゆったりしたシート

120センチ間隔のゆったりしたシート座席自体は、現在の特急や新幹線の普通車と同じタイプ。だけど、その間隔が広い。

背もたれのリクライニングはあるが、JR東日本では標準になりつつある座面スライド機能が省略されたのは、特急でないことによる差別化か。【2017年6月13日追記】先代の青池編成では、座面スライド機能があった。

1号車1番席は、弘前行きの秋田駅時点では最後部になり、進む向きが変わる五能線内では先頭になる席だった。

座席と運転室(兼車掌室)の間には「展望室」というフリースペースがある。

先頭になった時の1号車1番C・D席

先頭になった時の1号車1番C・D席1番席の前・展望室との境には、仕切りの板がある。他の列車の壁際の席と同じく、前方のテーブルは狭く、ペットボトルホルダーがなく、足元は若干狭い。

仕切りの上部は透明板なので、展望席のソファやベンチに誰かが座っている場合は、その人の横顔を見ながら旅をすることになる。

でも、展望席へ移動せずに自席で「前面展望」を楽しめる点では、いい席。

1番A席から前を見る

1番A席から前を見るただし、僕のA席からは、正面が運転席の背後であるため窓が小さめなので、前方風景はそれほど良く見えるわけではない。山側になるけれどC・D席の方が、前の眺めは楽しめそう。

なお、夜間は、運転士後ろの小さな窓だけ遮光幕が下ろされ、右側の大きい窓は開いたままだった。

窓の外はブナ編成

窓の外はブナ編成ちなみに、展望席部分だけ、蛍光灯の色が違う(電球色?)ようだ。

各車両数か所には、天井にディスプレイがある。

下にはLED文字情報装置も

下にはLED文字情報装置も上の写真でも映っているが、一部区間では、運転席に設けられたカメラからの前方風景を映し出していた。

僕が乗った列車では、行きも帰りも東能代-鰺ヶ沢間で“中継”していた。暗くなっても中継はされたが、真っ暗な中にライトに照らされたレールが伸びるだけ。

夜の米代川を渡る

夜の米代川を渡る他の区間では、3号車イベントスペースで津軽三味線の演奏が行われている時はその中継(ただしカメラアングルがイマイチ)や沿線紹介のビデオ(ブルーレイを再生している模様。ロゴが出ていた)が繰り返し映っていた。

窓の外は夕暮れの岩木山とリンゴ畑

窓の外は夕暮れの岩木山とリンゴ畑では、乗り心地について。

今までのリゾートしらかみ各編成は、男鹿線・五能線など全国各地のローカル線普通列車で使われる、「キハ40系」という昭和50年代製の車両を改造したもの。

気動車(ディーゼルカー)だから当然、エンジンの音や振動はするし、特にスピードが上がる奥羽本線内では一定の速度に達すると揺れが激しかった。末期の国鉄が設計した車両だし、特急などでなく快速だから、仕方ないかなとは思ってはいたけれど。

ハイブリッド車両「HB-E300系」の場合。

まず、ハイブリッド以前の話として、乗り心地がとてもいい。

特急「つがる」に使われているE751系電車と同じような、静かで滑らかな走り。新幹線や他地域の特急以上の快適さだと思う。

そしてハイブリッドシステムの感想は、基本的には「電車に乗っている」感覚だった。ディーゼルカーだとは思えない。

加速時や減速時には、モーターやインバーター(?)の音が聞こえ、それは最近のJR東日本の電車のものにそっくりで、完全に「電車の音」。

ただし、時々ディーゼルエンジンが動く。上記の通り、車内では遮音性が優れているらしく小さめの音なので、空調が作動している時はかき消されて、気づかないかもしれない。

ハイブリッドでないディーゼルカーでは加速時にエンジンが大きくうなるが、ハイブリッド車では加速のタイミングとエンジンの動作が連動していない。発車時は動き出して数秒してからエンジンがかかることが多い気がした。そしていつの間にか止まる。

従来のディーゼルカーとは違うので、不思議な感覚にとらわれた。

これは、この車両が走行する時は常にモーターの力で走り、ディーゼルエンジンはそのモーターへの電力(またはバッテリーへの充電)供給源としての役割をしているためだと思われる(同じハイブリッドでも、トヨタプリウスとは異なる方式)。

発車直後はモーターの消費電力が増えて、バッテリーの残量が減るため、それを補おうとエンジンが作動しているわけか。

また、駅で長時間停車している時も、しばらく経つとエンジンが作動する。

これは、減速・停車時に発電してバッテリーに貯めていた電力を、停車中の照明などで消費したため、それを補うためだろう。

この場合、静かな車内が、急に「がくん」と横揺れしてからエンジンが作動するので、最初は「地震?」などと身構えてしまった。(それほど大きく揺れるわけでもない)

ともかく、従来のディーゼルカーとは別モノの、極めて電車的な静かな乗り物という印象を受けた。

加速の性能も遜色ないようで、帰りの奥羽本線に入ってからのスピード感あふれ、かつ安定した快適な走行には感動した。東能代から八郎潟、そして秋田までが、あっという間に感じた。

これに乗車券と指定席券だけで乗ることができるなんて、ありがたい。

すれ違った従来のリゾートしらかみが、とてもうるさく感じた。今後、僕は選ぶことができたら、ぜひとも青池編成を狙いたい。

ちょっと残念に思ったのは、車内の掲示や放送において、この車両がハイブリッドシステム搭載の画期的な車両であることがPRされていないこと。知らない(興味のない)人には、他と同じリゾートしらかみだと思われてしまうかもしれない。

また、展示会の際、運転席のモニターには、バッテリー残量やエンジンの作動状態が表示されていたが、実際の運行中には、別のメニュー画面のようなものが表示されていた。

※続き(乗車記)はこちら