今回は弘前大学医学部から2題。※前回の青森の記事

弘大の医学部キャンパスは、本部や他学部のある文京町から離れた、市役所や弘前公園(弘前城)、歓楽街・鍛冶町に近い所にある。所在地としては、医学部は「在府町」、医学部附属病院は「本町」のようだが、地図で見ると境界が複雑で、それら以外の町名にも属しているように見える。

●100円バス乗り入れ

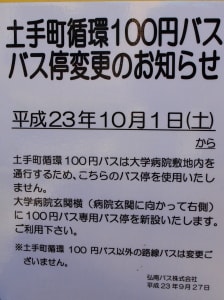

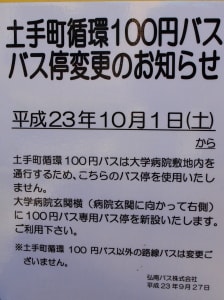

8月に第一報をお伝えしたが、この10月から、弘南バスの「土手町循環100円バス」が、大学病院構内に乗り入れているという。

土手町循環100円バスは、弘前バスターミナル→弘前駅→土手町→大学病院→市役所・弘前公園→弘前バスターミナルという片方向の環状運転で、10分間隔で運行されている。街の規模のわりには本数が多く、地元住民・観光客双方のニーズに応えた路線設定であり、利用者は多い。

従来は、他の一般路線バスとともに、路上のバス停に停車していたが、大学病院の新築・駐車場整備完了に合わせて、中に入ることになったようだ。

※逆光で撮影した画像が多く、見苦しい点をご了承ください。

病院前の通り。奥が弘前公園方面。100円バスは手前から奥へ走る

病院前の通り。奥が弘前公園方面。100円バスは手前から奥へ走る

上の写真で、青い矢印が病院、赤い矢印が路上のバス停。バス停と病院の間は駐車場なので、若干距離がある。

路上のバス停付近には押しボタン式信号があるが、それを挟むように構内への出入り口があり、駐車場へ入る一般車両も100円バスもそこを使っていた。

弘前駅寄り(高度救命救急センター付近)が入口専用、公園寄りが出口専用となっていて、バスは時計回りに半周する形になる。

入口。左が高度救命救急センター、右が路上バス停

入口。左が高度救命救急センター、右が路上バス停

出口。ちょうど100円バスが出てくるところ

出口。ちょうど100円バスが出てくるところ

信号機がなく歩行者もいるから、バス運転士にしてみれば注意を払う箇所が増えたことになるが、見た限りではスムーズな運行だった。時間帯によっては道路が渋滞する箇所でもあるので、その時はどうだろうか。

構内バス停に停まる100円バス

構内バス停に停まる100円バス

ご覧のとおり、大学病院正面玄関のすぐ横がバス停。(掲示によれば、最近まで工事のため位置の変動があったらしいが、この位置で最終確定の模様)

それにしても立派な建物だ。弘大はハコモノがお好き。(地域医療の中核を担う総合病院なわけで、この建物が悪いと言うつもりはありませんが)

10メートルも歩けば玄関で、屋根が付いているからこれは便利

10メートルも歩けば玄関で、屋根が付いているからこれは便利

秋田大学医学部附属病院も、玄関からバス停まで似たような屋根が付いているが、いかんせん歩く距離が長い。

バス停のポール

バス停のポール

バス停のポールは新品だと思われるが、「大学病院前」の文字が手書きっぽい黒文字。路上バス停は緑文字の活字だが。

見た時は、10人弱の乗降があった。時間帯による変動もあるだろうが、なかなか盛況だ。

ただ、病院に用のない人(=病院周辺に用のある人)もおり、外まで歩かないといけなくなった人もいた。

大学病院の次のバス停、市役所前までは350メートルほど離れており、一般路線バスよりもこまめにバス停を配置している100円バスとしては、バス停間の距離が遠い区間。制約もあるのだろうが、途中にバス停を新設してもいいかもしれない。

また、構内出入りにより、従来よりは若干、時間を要するようになったわけだが、特にダイヤが変更されたわけではないようだ。

以前も書いたが、100円バスだけを病院構内に乗り入れることについては、疑問を感じる。

・100円バスの始発が10時00分なので、通院患者の利用が多いと思われる朝は、構内への乗り入れがないことになる。

・100円バス運行エリア外の弘前市郊外・市外から来る人、一般路線バスで駅へ帰る人は、従来通り路上バス停を使うことになり、メリットがない。

これらの点への配慮も必要だと思う。

路上の大学病院前バス停(下り)。一般路線駅行きの上り側は離れた位置にあり屋根がない

路上の大学病院前バス停(下り)。一般路線駅行きの上り側は離れた位置にあり屋根がない

100円バスのバス停変更の掲示

100円バスのバス停変更の掲示

一般路線バス下り(駅から来る方)時刻表

一般路線バス下り(駅から来る方)時刻表

時刻表を見ると、8時台に「藤代(藤代営業所)」行きだけでも6本も運行されている。おそらく、100円バスがない分の代わりに大学病院への足としての役目も担っていると考えられる。せめてこれだけでも、病院構内へ乗り入れれば、患者さんたちには喜ばれるのではないだろうか。

オマケ

病院正面玄関

病院正面玄関

なんと玄関の中に郵便ポストがあった!

駅の中ではたまに見かけるし、今はコンビニ店内にもあるが、病院の玄関というのは珍しいかも。

●始まりは3つのリンゴ

弘前大学構内に、10月中旬、リンゴに関する2つの記念碑が建立され除幕式が行われたことを知った(http://www.hirosaki-u.ac.jp/event/event_2011_10.html)。

1つは「島善鄰先生顕彰碑」で、農学部(現・農学生命科学部)創設に携わり、リンゴ研究に功績を残し、北大学長でもあった島 善鄰(しまよしちか)氏を称えるもの。建立場所は、文京町の農学生命科学部敷地内。

これは見ていないが、恥ずかしながら島善鄰先生のお名前すら存じ上げなかった。

そしてもう1つが、医学部敷地内に建てられたのだという。

医学部とリンゴ? いくら弘前といえども、どういうこと?

こちらを見に行ってみた。

まず、場所が分かりにくかった。

バス通りに面した医学部附属病院や保健学科(旧・医療技術短期大学部)ではなく、その裏の医学部医学科の校舎のある敷地の一角だった。

本町キャンパスの西端ということになり、市役所からまっすぐ南下し、弘前消防署の交差点を直進、「御菓子司 大阪屋」を過ぎた突き当りになる。

一角が公園風に整備されており、道路から出入りできる

一角が公園風に整備されており、道路から出入りできる

僕は弘前と関わって長いが、この道を通ったのは、たぶん過去に1度しかない。まだまだ知らないことばかりだ。

この一帯が在府町。奥へ進めば朝陽小学校や寺沢川、新寺町に至るはずだが、通ったことがない

この一帯が在府町。奥へ進めば朝陽小学校や寺沢川、新寺町に至るはずだが、通ったことがない

で、公園風の場所に入る。

右奥にまだ新しい石碑が

右奥にまだ新しい石碑が

これは、

「リンゴ初生りの碑」

「リンゴ初生りの碑」

現在、津軽をはじめとする日本各地で栽培・消費されているリンゴは、「西洋リンゴ」というもので、明治になってから渡来した。

当初は、新しい果樹である西洋リンゴが、どのような気候条件に適するか分からなかったため、日本各地で栽培試験が行われ、結果的に津軽の気候に適していたため、今日のリンゴ一大産地につながっているのだということは聞いていた。

その試験栽培が行われ、初めて実を着けたのが、この現在医学部がある場所だったのだという。これは(これも)知らなかった。

この碑は、ここが(津軽において?)初めてリンゴが実った地であることを記念したものであり、そこが後にたまたま弘大の敷地になったのだろうから、直接的に弘前大学と関係のあるものではないことになる。

表面

表面

碑の表は、3つの実を着けたリンゴの木とその当時のメモ的記録を活字化した文がデザインされている。

裏面は、赤い石に解説と10月14日に「国際リンゴフォーラム in 弘前」を記念して建立されたことが記されている。

裏面によれば、明治8(1875)年に「勧業寮」から苗木が配布され、明治10年に「弘前市相良町の山野茂樹邸内(現弘前大学医学部医学研究科敷地内)において、「紅魁」(原名「アストランカン・ルージュ」「山野早生」)三個が初生りした」のだそうだ。

補足すると、「勧業寮」は明治初期に農業の発展を推進した国の機関。

「山野茂樹」は元津軽藩士で、明治以後はリンゴのほか養蚕など津軽の農業の発展に尽力した人物。

「紅魁」は「こうかい」と読み、「明治時代における青森県りんごの7大品種」の1つだったという。7大品種で現在も栽培されているのは、紅玉と祝(=お盆に出回る青いリンゴ)くらいなので、紅魁は現在はほとんど栽培されていない(弘前市りんご公園にはあるようだ)。別名「山野早生」の由来はもちろん、山野茂樹。

そして、碑文によれば、初めて実った場所の地名は相良町。

だけど、地図を見る限り、碑が建つ場所自体は在府町だ。相良町はむしろ附属病院の方。

地図が間違っているのかもしれないし、そうでないとしてもいろいろ事情があるのだろうから、これ以上の詮索はやめておきましょ。

実の部分は穴が開いていて、奥の石が透けて見える構造

実の部分は穴が開いていて、奥の石が透けて見える構造

現在、青森県では毎年45万トン前後のリンゴが生産されているが、それはたった3つのリンゴから始まったわけか。

※次の青森の記事はこちら

弘大の医学部キャンパスは、本部や他学部のある文京町から離れた、市役所や弘前公園(弘前城)、歓楽街・鍛冶町に近い所にある。所在地としては、医学部は「在府町」、医学部附属病院は「本町」のようだが、地図で見ると境界が複雑で、それら以外の町名にも属しているように見える。

●100円バス乗り入れ

8月に第一報をお伝えしたが、この10月から、弘南バスの「土手町循環100円バス」が、大学病院構内に乗り入れているという。

土手町循環100円バスは、弘前バスターミナル→弘前駅→土手町→大学病院→市役所・弘前公園→弘前バスターミナルという片方向の環状運転で、10分間隔で運行されている。街の規模のわりには本数が多く、地元住民・観光客双方のニーズに応えた路線設定であり、利用者は多い。

従来は、他の一般路線バスとともに、路上のバス停に停車していたが、大学病院の新築・駐車場整備完了に合わせて、中に入ることになったようだ。

※逆光で撮影した画像が多く、見苦しい点をご了承ください。

病院前の通り。奥が弘前公園方面。100円バスは手前から奥へ走る

病院前の通り。奥が弘前公園方面。100円バスは手前から奥へ走る上の写真で、青い矢印が病院、赤い矢印が路上のバス停。バス停と病院の間は駐車場なので、若干距離がある。

路上のバス停付近には押しボタン式信号があるが、それを挟むように構内への出入り口があり、駐車場へ入る一般車両も100円バスもそこを使っていた。

弘前駅寄り(高度救命救急センター付近)が入口専用、公園寄りが出口専用となっていて、バスは時計回りに半周する形になる。

入口。左が高度救命救急センター、右が路上バス停

入口。左が高度救命救急センター、右が路上バス停 出口。ちょうど100円バスが出てくるところ

出口。ちょうど100円バスが出てくるところ信号機がなく歩行者もいるから、バス運転士にしてみれば注意を払う箇所が増えたことになるが、見た限りではスムーズな運行だった。時間帯によっては道路が渋滞する箇所でもあるので、その時はどうだろうか。

構内バス停に停まる100円バス

構内バス停に停まる100円バスご覧のとおり、大学病院正面玄関のすぐ横がバス停。(掲示によれば、最近まで工事のため位置の変動があったらしいが、この位置で最終確定の模様)

それにしても立派な建物だ。弘大はハコモノがお好き。(地域医療の中核を担う総合病院なわけで、この建物が悪いと言うつもりはありませんが)

10メートルも歩けば玄関で、屋根が付いているからこれは便利

10メートルも歩けば玄関で、屋根が付いているからこれは便利秋田大学医学部附属病院も、玄関からバス停まで似たような屋根が付いているが、いかんせん歩く距離が長い。

バス停のポール

バス停のポールバス停のポールは新品だと思われるが、「大学病院前」の文字が手書きっぽい黒文字。路上バス停は緑文字の活字だが。

見た時は、10人弱の乗降があった。時間帯による変動もあるだろうが、なかなか盛況だ。

ただ、病院に用のない人(=病院周辺に用のある人)もおり、外まで歩かないといけなくなった人もいた。

大学病院の次のバス停、市役所前までは350メートルほど離れており、一般路線バスよりもこまめにバス停を配置している100円バスとしては、バス停間の距離が遠い区間。制約もあるのだろうが、途中にバス停を新設してもいいかもしれない。

また、構内出入りにより、従来よりは若干、時間を要するようになったわけだが、特にダイヤが変更されたわけではないようだ。

以前も書いたが、100円バスだけを病院構内に乗り入れることについては、疑問を感じる。

・100円バスの始発が10時00分なので、通院患者の利用が多いと思われる朝は、構内への乗り入れがないことになる。

・100円バス運行エリア外の弘前市郊外・市外から来る人、一般路線バスで駅へ帰る人は、従来通り路上バス停を使うことになり、メリットがない。

これらの点への配慮も必要だと思う。

路上の大学病院前バス停(下り)。一般路線駅行きの上り側は離れた位置にあり屋根がない

路上の大学病院前バス停(下り)。一般路線駅行きの上り側は離れた位置にあり屋根がない 100円バスのバス停変更の掲示

100円バスのバス停変更の掲示 一般路線バス下り(駅から来る方)時刻表

一般路線バス下り(駅から来る方)時刻表時刻表を見ると、8時台に「藤代(藤代営業所)」行きだけでも6本も運行されている。おそらく、100円バスがない分の代わりに大学病院への足としての役目も担っていると考えられる。せめてこれだけでも、病院構内へ乗り入れれば、患者さんたちには喜ばれるのではないだろうか。

オマケ

病院正面玄関

病院正面玄関なんと玄関の中に郵便ポストがあった!

駅の中ではたまに見かけるし、今はコンビニ店内にもあるが、病院の玄関というのは珍しいかも。

●始まりは3つのリンゴ

弘前大学構内に、10月中旬、リンゴに関する2つの記念碑が建立され除幕式が行われたことを知った(http://www.hirosaki-u.ac.jp/event/event_2011_10.html)。

1つは「島善鄰先生顕彰碑」で、農学部(現・農学生命科学部)創設に携わり、リンゴ研究に功績を残し、北大学長でもあった島 善鄰(しまよしちか)氏を称えるもの。建立場所は、文京町の農学生命科学部敷地内。

これは見ていないが、恥ずかしながら島善鄰先生のお名前すら存じ上げなかった。

そしてもう1つが、医学部敷地内に建てられたのだという。

医学部とリンゴ? いくら弘前といえども、どういうこと?

こちらを見に行ってみた。

まず、場所が分かりにくかった。

バス通りに面した医学部附属病院や保健学科(旧・医療技術短期大学部)ではなく、その裏の医学部医学科の校舎のある敷地の一角だった。

本町キャンパスの西端ということになり、市役所からまっすぐ南下し、弘前消防署の交差点を直進、「御菓子司 大阪屋」を過ぎた突き当りになる。

一角が公園風に整備されており、道路から出入りできる

一角が公園風に整備されており、道路から出入りできる僕は弘前と関わって長いが、この道を通ったのは、たぶん過去に1度しかない。まだまだ知らないことばかりだ。

この一帯が在府町。奥へ進めば朝陽小学校や寺沢川、新寺町に至るはずだが、通ったことがない

この一帯が在府町。奥へ進めば朝陽小学校や寺沢川、新寺町に至るはずだが、通ったことがないで、公園風の場所に入る。

右奥にまだ新しい石碑が

右奥にまだ新しい石碑がこれは、

「リンゴ初生りの碑」

「リンゴ初生りの碑」現在、津軽をはじめとする日本各地で栽培・消費されているリンゴは、「西洋リンゴ」というもので、明治になってから渡来した。

当初は、新しい果樹である西洋リンゴが、どのような気候条件に適するか分からなかったため、日本各地で栽培試験が行われ、結果的に津軽の気候に適していたため、今日のリンゴ一大産地につながっているのだということは聞いていた。

その試験栽培が行われ、初めて実を着けたのが、この現在医学部がある場所だったのだという。これは(これも)知らなかった。

この碑は、ここが(津軽において?)初めてリンゴが実った地であることを記念したものであり、そこが後にたまたま弘大の敷地になったのだろうから、直接的に弘前大学と関係のあるものではないことになる。

表面

表面碑の表は、3つの実を着けたリンゴの木とその当時のメモ的記録を活字化した文がデザインされている。

裏面は、赤い石に解説と10月14日に「国際リンゴフォーラム in 弘前」を記念して建立されたことが記されている。

裏面によれば、明治8(1875)年に「勧業寮」から苗木が配布され、明治10年に「弘前市相良町の山野茂樹邸内(現弘前大学医学部医学研究科敷地内)において、「紅魁」(原名「アストランカン・ルージュ」「山野早生」)三個が初生りした」のだそうだ。

補足すると、「勧業寮」は明治初期に農業の発展を推進した国の機関。

「山野茂樹」は元津軽藩士で、明治以後はリンゴのほか養蚕など津軽の農業の発展に尽力した人物。

「紅魁」は「こうかい」と読み、「明治時代における青森県りんごの7大品種」の1つだったという。7大品種で現在も栽培されているのは、紅玉と祝(=お盆に出回る青いリンゴ)くらいなので、紅魁は現在はほとんど栽培されていない(弘前市りんご公園にはあるようだ)。別名「山野早生」の由来はもちろん、山野茂樹。

そして、碑文によれば、初めて実った場所の地名は相良町。

だけど、地図を見る限り、碑が建つ場所自体は在府町だ。相良町はむしろ附属病院の方。

地図が間違っているのかもしれないし、そうでないとしてもいろいろ事情があるのだろうから、これ以上の詮索はやめておきましょ。

実の部分は穴が開いていて、奥の石が透けて見える構造

実の部分は穴が開いていて、奥の石が透けて見える構造現在、青森県では毎年45万トン前後のリンゴが生産されているが、それはたった3つのリンゴから始まったわけか。

※次の青森の記事はこちら