先日、アクセス方法を紹介した、秋田車両センターでの秋田新幹線の新型車両「E6系」の見学会が、今日12日と明日13日、各先着1000名限定で開催されている。

聞くところによると、今日は受付開始の10時の時点で定員に達したらしい。

待つことと並ぶことが大嫌いな僕は、当然、行くわけがない。

と、言いつつ、敷地外からなら、待たずにちらりと見えるだろうと、午後からノコノコ出かけました…(牛島東五丁目までバスで行ったけど、バス時刻を勘違いして2本も逃すという体たらく。結果的には他のネタも収集できてよかったのですが)

牛島小学校を過ぎてセンターの方へ曲がると、いつもなら、ほとんど人通りがない場所なのに、数組の家族連れが歩いている。みんな同じビニール袋を持っており、見学を終えた帰りの人たちらしい。自転車の人もいた。

みなさん、10時に整理券をもらって、どこかで時間をつぶして再びセンターへ来たのだろう。おつかれさまでした。

センターの門(跨線橋の上から見下ろして撮影)

センターの門(跨線橋の上から見下ろして撮影)

小学校の運動会や町内会の行事まで、何かイベントがあれば、どこかから聞きつけて姿を現すという、秋田名物「ババヘラアイス」が出ていた。(左下のパラソル)

でも、11月のババヘラって珍しいかも。今日は晴天でわりと暖かったけど、売れたかな?

センターの手前には、きりたんぽ会社の工場があり、小さな直売所があるのだが、見学帰りとおぼしき人が買い求めていた。E6系効果か。

看板

看板

「本日の見学は、定員に達したため終了いたしました。」とあるけど、見学会自体はまだ行われてるんだから、「受付」とか「整理券配布」が終了したんじゃないの?

「(ご了承下さい。)」をカッコ書きするのも、なんだかな。

門の中

門の中

昨年の一般公開時は、門に入ってすぐの辺りが来場者駐車場として使われていたが、今回は触れ込み通り、駐車場はないようだ。手前に来場者のものらしき自転車が置かれているから、駐輪場はあるようだ。

整理券を持ってきた見学者は、昨年の公開でこまちの車内見学が行われた、屋根のある部分(写真奥の建物)へ案内されていたようだ。

センターを見下ろせる、市道の跨線橋へ。

当ブログでは「荒巻跨線橋」としてきたが、現地には「牛島車両基地跨線橋」とかいう表示があった。道路管理者の秋田市によるものだと思うが、なんだかアバウトな命名。

この跨線橋は、歩道部分が極端に狭く、車の交通量は比較的多い。通学路でもあるが、普段は歩いて通る人はそれほど多くない。

だけど今日は、跨線橋の上からE6系を見ようという人が何人もいた。特に危険というわけではないが、小さな子どもが走ったり、車から見通しが効かない跨線橋の坂の途中(頂上手前)で道路を横断する人などがいたので、要注意。

跨線橋の両端の歩道に、ヘルメット・作業着姿のJR社員らしき人もいたが、見た限りでは特に声をかけたりするわけでもない。いまいち目的不明の方々。

※以下、跨線橋の金網越しに撮影した画像が多く、網が写り込んでいる画像があります。

跨線橋の南側(線路の先が大曲方向)歩道から

跨線橋の南側(線路の先が大曲方向)歩道から

以前、E6系が入庫していた「洗浄線」が右の屋根付き部分。その隣の屋外にE6系が展示されている。すぐ左の2本の線路が奥羽本線の本線。さらに左には、刈り入れを終えた田んぼ(日赤病院~御所野方面)が広がる。

洗浄線の中に、現在の「こまち」の車両「E3系」が入っていたが、この車両は鼻先が先端ほど細くなっているから…

1本しかなく、他とデザインが異なる「量産先行車」の「R1編成」だ!(右側)

1本しかなく、他とデザインが異なる「量産先行車」の「R1編成」だ!(右側)

以前もこの組み合わせを撮影していた(上のリンク先)。今回展示されているE6系も量産先行車なわけだが、新旧の量産先行車どうし、何かとご縁があるようで。

R1編成はこの後、ここから出ていったようだ。

E6系。前照灯(ヘッドライト)が点灯している

E6系。前照灯(ヘッドライト)が点灯している

こちらを向いているのは、グリーン車側で、鼻先にE5系と連結する自動開閉する連結器カバーを備えている。

展示されている場所は、午後は建物の陰になってしまい、あまり外観は楽しめないかもしれない。(午前は逆光気味になる?)

ぞろぞろぞろ

ぞろぞろぞろ

社員に誘導されて、グループ分けされた見学者たちが、車内に出入りしていた。

僕がE6系を見るのは3回目(2回目に見た時。初めて見たのは上記リンク先)だが、やっぱりカッコイイというか美しい。

赤(あかね色)の色合いが微妙で素敵。光の状態やカメラの設定によって、違った雰囲気をもたらす。

運転席後ろの屋根の丸みを帯びた柔らかいラインも素敵。

斜め前から

斜め前から

この角度は初めて見るかもしれないが、これもカッコイイ。

逆光&物陰ですが真横から

逆光&物陰ですが真横から

鼻が長い!

本線の線路がコトコトと鳴り、

上り「こまち」が通過(写真は後部)

上り「こまち」が通過(写真は後部)

1000人に漏れて見学できなかった方もいたようだし、遠方からわざわざ駆けつけた方もいらしたようだ。

NHKの映像を見ると、家族連れや鉄道ファンだけはもちろん、お年寄りなども見学に来ていたようで、地元の人も遠方の人もE6系に注目しているのがうかがえる。

NHKのニュースでは「鉄道ファンや家族連れなどおよそ1000人が集まり」としているけど、それはウソでしょ。定員が1000人なのだから、集まったのは1000人以上じゃないの。

現地で気になったのは、駐車してはいけないと思われる場所に、見学者のものと思われる車が駐められていたこと。

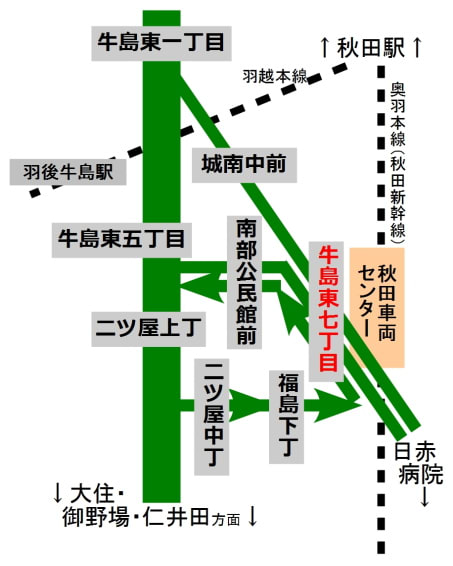

秋田支社の見学会リーフレットより

秋田支社の見学会リーフレットより

リーフレットの地図で、牛島小・マルダイ前の道が、13号線の下を潜っていることになっているが、これはウソ。十字路交差点で交わっている。

いちおうセンターの最寄り駅で、歩こうと思えば歩いて行くことができる、JR羽越本線とその羽後牛島駅は、おそらく意図的にカットされている。

バス停の位置は一切掲載されておらず、しかも幹線道路を記載するなど、この地図は暗に「クルマで来い」と言っているようなものだ。横には「公共の交通機関等をご利用ください。」とあるけれど。

前も書いたけれど、交通手段の説明もせずに「公共交通機関でおいでください」というのも、こんな場所に1000人も集めようとするのも、無謀で無責任だと思う。集まる人も、周辺に住む人も多い首都圏でこんなことをやったら、どうなるだろうか。JR東日本秋田支社のイベント運営方法に問題がありそう。

明日は曇りだけど、受付開始時刻あたりなどで時々雨の予報。

訪れるみなさん、お気をつけて。

跨線橋から見るみなさん、譲り合って、車に充分注意しましょう。(特に保護者の方々には、子どもが車道に飛び出したり、横に広がって歩かないようお願いします。ベビーカーの扱いにも配慮を)

車のドライバーのみなさんも、ご注意を。(できれば通るのを避けたほう方がいいかも)

聞くところによると、今日は受付開始の10時の時点で定員に達したらしい。

待つことと並ぶことが大嫌いな僕は、当然、行くわけがない。

と、言いつつ、敷地外からなら、待たずにちらりと見えるだろうと、午後からノコノコ出かけました…(牛島東五丁目までバスで行ったけど、バス時刻を勘違いして2本も逃すという体たらく。結果的には他のネタも収集できてよかったのですが)

牛島小学校を過ぎてセンターの方へ曲がると、いつもなら、ほとんど人通りがない場所なのに、数組の家族連れが歩いている。みんな同じビニール袋を持っており、見学を終えた帰りの人たちらしい。自転車の人もいた。

みなさん、10時に整理券をもらって、どこかで時間をつぶして再びセンターへ来たのだろう。おつかれさまでした。

センターの門(跨線橋の上から見下ろして撮影)

センターの門(跨線橋の上から見下ろして撮影)小学校の運動会や町内会の行事まで、何かイベントがあれば、どこかから聞きつけて姿を現すという、秋田名物「ババヘラアイス」が出ていた。(左下のパラソル)

でも、11月のババヘラって珍しいかも。今日は晴天でわりと暖かったけど、売れたかな?

センターの手前には、きりたんぽ会社の工場があり、小さな直売所があるのだが、見学帰りとおぼしき人が買い求めていた。E6系効果か。

看板

看板「本日の見学は、定員に達したため終了いたしました。」とあるけど、見学会自体はまだ行われてるんだから、「受付」とか「整理券配布」が終了したんじゃないの?

「(ご了承下さい。)」をカッコ書きするのも、なんだかな。

門の中

門の中昨年の一般公開時は、門に入ってすぐの辺りが来場者駐車場として使われていたが、今回は触れ込み通り、駐車場はないようだ。手前に来場者のものらしき自転車が置かれているから、駐輪場はあるようだ。

整理券を持ってきた見学者は、昨年の公開でこまちの車内見学が行われた、屋根のある部分(写真奥の建物)へ案内されていたようだ。

センターを見下ろせる、市道の跨線橋へ。

当ブログでは「荒巻跨線橋」としてきたが、現地には「牛島車両基地跨線橋」とかいう表示があった。道路管理者の秋田市によるものだと思うが、なんだかアバウトな命名。

この跨線橋は、歩道部分が極端に狭く、車の交通量は比較的多い。通学路でもあるが、普段は歩いて通る人はそれほど多くない。

だけど今日は、跨線橋の上からE6系を見ようという人が何人もいた。特に危険というわけではないが、小さな子どもが走ったり、車から見通しが効かない跨線橋の坂の途中(頂上手前)で道路を横断する人などがいたので、要注意。

跨線橋の両端の歩道に、ヘルメット・作業着姿のJR社員らしき人もいたが、見た限りでは特に声をかけたりするわけでもない。いまいち目的不明の方々。

※以下、跨線橋の金網越しに撮影した画像が多く、網が写り込んでいる画像があります。

跨線橋の南側(線路の先が大曲方向)歩道から

跨線橋の南側(線路の先が大曲方向)歩道から以前、E6系が入庫していた「洗浄線」が右の屋根付き部分。その隣の屋外にE6系が展示されている。すぐ左の2本の線路が奥羽本線の本線。さらに左には、刈り入れを終えた田んぼ(日赤病院~御所野方面)が広がる。

洗浄線の中に、現在の「こまち」の車両「E3系」が入っていたが、この車両は鼻先が先端ほど細くなっているから…

1本しかなく、他とデザインが異なる「量産先行車」の「R1編成」だ!(右側)

1本しかなく、他とデザインが異なる「量産先行車」の「R1編成」だ!(右側)以前もこの組み合わせを撮影していた(上のリンク先)。今回展示されているE6系も量産先行車なわけだが、新旧の量産先行車どうし、何かとご縁があるようで。

R1編成はこの後、ここから出ていったようだ。

E6系。前照灯(ヘッドライト)が点灯している

E6系。前照灯(ヘッドライト)が点灯しているこちらを向いているのは、グリーン車側で、鼻先にE5系と連結する自動開閉する連結器カバーを備えている。

展示されている場所は、午後は建物の陰になってしまい、あまり外観は楽しめないかもしれない。(午前は逆光気味になる?)

ぞろぞろぞろ

ぞろぞろぞろ社員に誘導されて、グループ分けされた見学者たちが、車内に出入りしていた。

僕がE6系を見るのは3回目(2回目に見た時。初めて見たのは上記リンク先)だが、やっぱりカッコイイというか美しい。

赤(あかね色)の色合いが微妙で素敵。光の状態やカメラの設定によって、違った雰囲気をもたらす。

運転席後ろの屋根の丸みを帯びた柔らかいラインも素敵。

斜め前から

斜め前からこの角度は初めて見るかもしれないが、これもカッコイイ。

逆光&物陰ですが真横から

逆光&物陰ですが真横から鼻が長い!

本線の線路がコトコトと鳴り、

上り「こまち」が通過(写真は後部)

上り「こまち」が通過(写真は後部)1000人に漏れて見学できなかった方もいたようだし、遠方からわざわざ駆けつけた方もいらしたようだ。

NHKの映像を見ると、家族連れや鉄道ファンだけはもちろん、お年寄りなども見学に来ていたようで、地元の人も遠方の人もE6系に注目しているのがうかがえる。

NHKのニュースでは「鉄道ファンや家族連れなどおよそ1000人が集まり」としているけど、それはウソでしょ。定員が1000人なのだから、集まったのは1000人以上じゃないの。

現地で気になったのは、駐車してはいけないと思われる場所に、見学者のものと思われる車が駐められていたこと。

秋田支社の見学会リーフレットより

秋田支社の見学会リーフレットよりリーフレットの地図で、牛島小・マルダイ前の道が、13号線の下を潜っていることになっているが、これはウソ。十字路交差点で交わっている。

いちおうセンターの最寄り駅で、歩こうと思えば歩いて行くことができる、JR羽越本線とその羽後牛島駅は、おそらく意図的にカットされている。

バス停の位置は一切掲載されておらず、しかも幹線道路を記載するなど、この地図は暗に「クルマで来い」と言っているようなものだ。横には「公共の交通機関等をご利用ください。」とあるけれど。

前も書いたけれど、交通手段の説明もせずに「公共交通機関でおいでください」というのも、こんな場所に1000人も集めようとするのも、無謀で無責任だと思う。集まる人も、周辺に住む人も多い首都圏でこんなことをやったら、どうなるだろうか。JR東日本秋田支社のイベント運営方法に問題がありそう。

明日は曇りだけど、受付開始時刻あたりなどで時々雨の予報。

訪れるみなさん、お気をつけて。

跨線橋から見るみなさん、譲り合って、車に充分注意しましょう。(特に保護者の方々には、子どもが車道に飛び出したり、横に広がって歩かないようお願いします。ベビーカーの扱いにも配慮を)

車のドライバーのみなさんも、ご注意を。(できれば通るのを避けたほう方がいいかも)

左が駅、右がラビナ

左が駅、右がラビナ 「ふれあい広場 エビナ」

「ふれあい広場 エビナ」 前回も紹介した、駅正面のシンボルツリーの青森ヒバ

前回も紹介した、駅正面のシンボルツリーの青森ヒバ いちばん高い木のてっぺん

いちばん高い木のてっぺん 拡大

拡大 奥の方にロッカーが

奥の方にロッカーが 奥が新国道。ここから左に入る

奥が新国道。ここから左に入る 先が予定地

先が予定地

「グランマート泉店」

「グランマート泉店」 左奥がグランマート、手前を右折すると…

左奥がグランマート、手前を右折すると… 「ジェイ・マルエー泉店」

「ジェイ・マルエー泉店」 八橋大畑交差点

八橋大畑交差点 空き地がある

空き地がある 「ナイス新国道店 建設予定地」

「ナイス新国道店 建設予定地」 「いとく新国道店」

「いとく新国道店」 白抜きの星は出店予定地

白抜きの星は出店予定地 新国道

新国道 車両センター周辺のバス路線網

車両センター周辺のバス路線網 (再掲)二ツ屋福島線の行き先表示

(再掲)二ツ屋福島線の行き先表示

(再掲)以前のLED表示

(再掲)以前のLED表示 矢印の部分

矢印の部分 まずはこれ

まずはこれ もう1枚

もう1枚 (再掲)今春撮影

(再掲)今春撮影 今回撮影

今回撮影 「TOWN」の文字はロックタウンの使い回しか

「TOWN」の文字はロックタウンの使い回しか (再掲)イオンタウン茨島

(再掲)イオンタウン茨島 青森駅正面(東口)

青森駅正面(東口) 駅周辺。左が駅ビル「ラビナ」、右奥が青森ベイブリッジ

駅周辺。左が駅ビル「ラビナ」、右奥が青森ベイブリッジ 駅を背に東を望む

駅を背に東を望む 夜のアウガ

夜のアウガ 「さくら野百貨店 青森店」と「成田本店 しんまち店」

「さくら野百貨店 青森店」と「成田本店 しんまち店」 青森店の壁面のさくら野のピンクの看板の上には「長」マークが

青森店の壁面のさくら野のピンクの看板の上には「長」マークが 本店の本店

本店の本店 夜の新町

夜の新町 開店前だけど「ベニーマート青森店」

開店前だけど「ベニーマート青森店」 「秋田銀行青森支店」。隣は空き地のようだ

「秋田銀行青森支店」。隣は空き地のようだ 昔の秋銀のロゴ。懐かしい

昔の秋銀のロゴ。懐かしい 独立した自転車通行帯があること

独立した自転車通行帯があること バス停部分

バス停部分 赤文字で「歩行者優先」

赤文字で「歩行者優先」 ニコニコ通り

ニコニコ通り 中三(なかさん)青森本店

中三(なかさん)青森本店 青森県庁

青森県庁 国道側、西側から撮影

国道側、西側から撮影 「青い森公園」

「青い森公園」 バラ園もあり手入れが行き届いている

バラ園もあり手入れが行き届いている 大きな「国道柳町」交差点。奥が県庁方面。左右が柳町通り

大きな「国道柳町」交差点。奥が県庁方面。左右が柳町通り 国道沿い、写真右の四角い建物は、

国道沿い、写真右の四角い建物は、 日本銀行青森支店

日本銀行青森支店 青森市役所

青森市役所 常光寺

常光寺 路上の地図

路上の地図 新町東端近くに「松木屋」

新町東端近くに「松木屋」 国土交通省秋田河川事務所のリリースより。濃い赤が仮設道路、濃い青が新河川

国土交通省秋田河川事務所のリリースより。濃い赤が仮設道路、濃い青が新河川 切り替え前。まっすぐに国道が伸びる

切り替え前。まっすぐに国道が伸びる 切り替え後。右(東・線路側)へカーブしている

切り替え後。右(東・線路側)へカーブしている 切り替え前。機材のある部分が、迂回路

切り替え前。機材のある部分が、迂回路 切り替え後

切り替え後 切り替え前。向こうの信号機が旧道との分岐

切り替え前。向こうの信号機が旧道との分岐 切り替え後の新しい橋。左隣が旧橋

切り替え後の新しい橋。左隣が旧橋 切り替え前の分岐点。矢印が旧道

切り替え前の分岐点。矢印が旧道 新しくできた交差点。左が線路、右が旧道へ

新しくできた交差点。左が線路、右が旧道へ 旧道

旧道 接続路越しに国道を見る。接続路の距離は長くはない

接続路越しに国道を見る。接続路の距離は長くはない 矢印が旧交差点、左が迂回路

矢印が旧交差点、左が迂回路 その橋から、向こうが旧・新城川橋

その橋から、向こうが旧・新城川橋 迂回路の東側歩道から線路を見る

迂回路の東側歩道から線路を見る 旧線路の橋

旧線路の橋 向こうに迂回路が見える

向こうに迂回路が見える 国道の迂回路北端付近。この辺りが新河川になるのか?

国道の迂回路北端付近。この辺りが新河川になるのか? 「太平興業 秋田支店」

「太平興業 秋田支店」 その新車で買った三菱製バス

その新車で買った三菱製バス 「秋田のおみやげ 安田のつくだ煮」

「秋田のおみやげ 安田のつくだ煮」 五城目営業所のバス

五城目営業所のバス 「湖東植物園」

「湖東植物園」 同じ車両の中ドア付近

同じ車両の中ドア付近 かわいらしいイラスト

かわいらしいイラスト 別の(たぶん)五城目の車両

別の(たぶん)五城目の車両 「ALL PET」? 鳥や爬虫類も扱うお店のようだ

「ALL PET」? 鳥や爬虫類も扱うお店のようだ 「石豊建設」

「石豊建設」 「青森県後期高齢者医療広域連合」

「青森県後期高齢者医療広域連合」 上の写真の反対面

上の写真の反対面 元気そうなおばあさん。赤い逆「し」の字は、杖を放り投げているのか?

元気そうなおばあさん。赤い逆「し」の字は、杖を放り投げているのか? あの

あの 「三忠食堂」

「三忠食堂」 (

(

「秋田市大森山動物園」!

「秋田市大森山動物園」!