利権と化した現代の「名誉職」行政委員

利権と化した現代の「名誉職」行政委員☆地方自治体における非常勤の行政委員

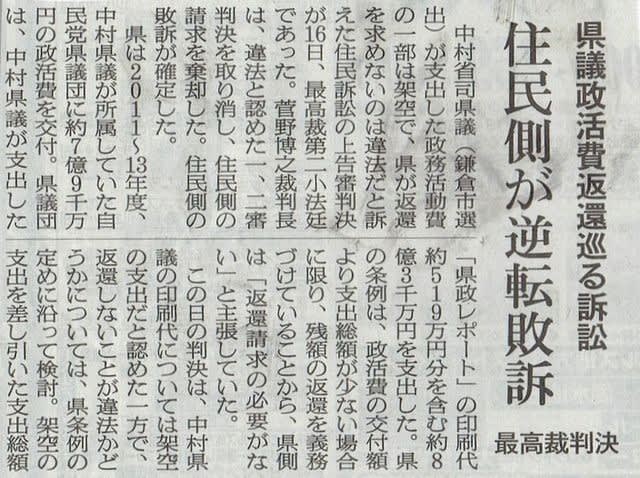

*月額で報酬が払われていることの是非をめぐって争われた住民訴訟

*最高裁は、「月額支給に違法性はない」と住民側敗訴の判決を下した

☆「無駄な経費を節減しようとする行政の流れに水をさす」判決

☆貴重な血税で私腹を肥やす「お手盛り」報酬

*最高裁がお墨付きを与えた行政委員

*利権と化した不届きな「名誉職」以外の何物でもない

典型的な天下リポスト

典型的な天下リポスト☆「行政委員」とは、どのような立場なのか

*地方自治体の首長への権限集中を防ぐために設置された行政機関

*選挙管理委員、教育委員、公安委員、監査委員、農業委員などが役職

☆学識経験者、弁護士、元公務員などの民間人が就くとされている

*実際には、地方議会実力者の有力な天下り先と化している

*人選をめぐっては、正当性を疑う不信の目が根強く存在するのが実態

*人選を議会有力会派の議員による談合で決めていた自治体もある

☆滋賀県では、15人いる労働委員は、その大半を連合の役員が占めている

*典型的な「天下り先」で、仕事は30分程度の会議を月に数回やるだけ

*報酬は月額約20万円に上った

☆選挙管理委員も同様のシステム

☆一般の民間社会では到底通用しないような「悪習」

*役場の中では長年まかりとおってきた

法の抜け道で「お手盛り」報酬

法の抜け道で「お手盛り」報酬☆非常勤行政委員の報酬を定めているのは地方自治法

*「報酬を支給しなければならない」と述べ支払い方法を定めている

☆地方自治法の改正案の審議の大きな目的

*報酬や給料の「透明化」にあった

*手当などの名目で意味不明のカネを払う悪習が横行していた

☆透明化を目的としたはずの法改正が、ただし書きによって骨抜きになった

*これを抜け道とし、行政委員のお手盛り報酬が現在まで続いている

時流に逆らう最高裁の逆転判決

時流に逆らう最高裁の逆転判決☆裁判で、一・二審のまま判決が確定すれば

*月額制をとってきた自治体の行政委員経験者、返金義務が生じる

☆都道府県だけで行政規模の臨時財源が生まれる

*以後も年間数十億円の支出削減になるはずだった

☆最高裁が行政委員の月額報硼を容認した要因

*「実態」をよく知らなかったためではないだろうか

*かって同じ職場にいた大物判事のOBたぢを喜ばせた

*最高裁はなぜ月額を容認したのか、深読みしたくなる

☆今回の最高裁判断が、利権を温存してしまったことだけは確か

(敬称略)

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載 出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました

出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました☆本の記事内容、過去の資料もあり、現在改善されている点もあると思います

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います 詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください 出典、『日本の聖域』

出典、『日本の聖域』

利権と化した現代の「名誉職」行政委員

(ネットより画像引用)

He was in the corridor.

He was in the corridor.