死といかに向き合うか3

死といかに向き合うか3 エロスとタナトス,人は生を望むか、死を望むか

エロスとタナトス,人は生を望むか、死を望むか☆精神分析学の礎を築いたフロイト

*「タナトス」とは、人には死へ向かう、死を望む傾向がある

( タナトスは「死への本能(欲動)」 )

*「エロス」とは、愛情から生産に向かう「生の本能(欲動)」

☆我々は死を恐れて嫌っているようであるが

*どこかで死を望んでいる部分があるのでは

☆フロイトの生命観

*「生は死への迂路である」とする(迂路とは回り道)

☆「人間は生ばかりを追い求めている存在ではない」と考えると

*それにより、気持ちがラクになる面もある

☆死への本能は、人間に内在する攻撃性につながる

*自分が死にたいがために他人を巻き添えにする

☆エロスとタナトスでいう相反する本能の表裏一体

*それが、人間存在をつくっている

「対象喪失」と「喪の仕事」

「対象喪失」と「喪の仕事」☆人は自分自身の死は経験できない

*かわりに、身近な人の死はたびたび経験する

☆「死が悲しいものであることは確かだ」とするフロイト

*「喪の仕事(悲哀の仕事)」は、大切だと言う

*対象喪失とは、かけがえのないものを失うこと

(家族や伴侶、ペットの死など)

☆対象喪失は現実喪失にもつながる

*失ったものは戻らないという「断念」が求められる

☆日本人の生活様式や死生観

*あの世とこの世が非常に近いところでつながっている

*葬式以外に、初七日、四十九日などの忌日法要がある

*毎年の盆や彼岸もある

*儀式が続いていくことで、気持ちがつながる

*故人が生身で帰らないことを受け入れられる

死と狩りの関係

死と狩りの関係☆フランスの文化人類学者の『悲しき熱帯』

*ブラジルの部族

*誰かが死ねば、自然が命を奪い取ったのだと考る

*部族全体の損失と位置づけその損失を自然に償わせる

*村の人間たちは狩りに出る

☆身近な存在の死をしっかりと受け止める

*時間を要するものなので、その喪失感を補う

*手のかかる儀式を行なうことには意味がある

☆私たちは、年齢を重ね、身近な存在の死を何度も経験する

*そのたび煩雑な儀式を行ない、悲しみを乗り越える

☆自分の死だけが、特別な意味をもつのでないことを理解できる

先祖たちはなぜ死を恐れなかったのか

先祖たちはなぜ死を恐れなかったのか☆束洋人は死を怖れないかと西洋人が不審がっている

☆日本人独特の死生観について考察する

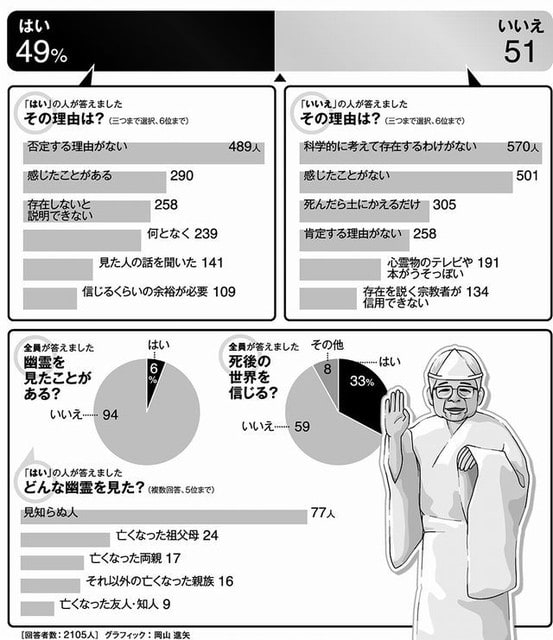

*日本人は、死んでも霊は遠くへ行かないという感覚

(霊は家に留まっているという考え)

*顕幽(けんゆう)二界の交通が繁く通う(この世とあの世)

(お盆には先祖の霊が帰ってくる)

*極楽浄土に往生したいと願えば、成仏できる

*子孫の無事・自分が生まれ変わることを願えば

(かなえられるという)(生まれ変わりで孫が生まれる)

☆これらの理由によって死は近しく感じられる

☆現在、仏壇のない家、お盆やお彼岸を意識しない人が増えた

*”あの世とこの世の行き来”は減っている

*そうなり、死を怖がる人が増えているのかもしれない

(敬称略)

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載 出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました

出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います 詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください 出典、『死生観』

出典、『死生観』

死といかに向き合うか3

(ネットより画像引用)