偉人賢人先人の名言あれこれ・その6

「残日録とは、日残リテ昏ルルニ未ダ遠シ」(再)

今から8年以上前、2016年11月頃のこと、相互フォロワー登録しているある方のブログの「自己紹介欄」に、目が止まったことが有った。

「古希過ギタリト謂エドモ残日ヲ数エズ我カッテ夢見シ創造ノ世界ヲ気ママニ逍遥セリ」

「残日録とは 日残リテ昏ルルニ未ダ遠シノ意ナリ」

まさに名文。

「いいね」・・・、

そのまんま、いただきたいくらいの気持ちがしたものだったが、それは出来ない相談。

そして、その名文が、藤沢周平著 「三屋清左衛門残日録」の文中の一節から、引用されたものであることが分かり、早速、その書を入手、読んだものだった。

ブログを始めてまだ数年目で、読書の習慣等、全く身についていなかった頃だったが、なんとなく、日日の暮らしや、過去の足跡(あしあと)を書き込んでいて、その心境を、言い当ててくれているような気がして、共感、同感したのだった。

藤沢周平著 「三屋清左衛門残日録」(文春文庫)

「残日録とは日残リテ昏ルルニ未ダ遠シの意ナリ」は、嫁の里江の問いかけに対して、三屋清左衛門が答えた一節だが、その部分を転写してみると、

3年前に愛妻喜和を病気で亡くし、先代藩主が死去した時、

藩主の信頼を得ていた用人三屋清左衛門はまだ49歳だったが

隠居を決意した。

ところが隠居した後、

思い描いていた悠々自適、開放感とは逆に

世間から隔てられた寂寥感、

老いの身を襲う悔恨に駆られる日日となり、

気を使う嫁の里江が

清左衛門の机の「残日録」に目を止めて

「お日記でございますか」

「ぼんやりしておっても仕方がないからの。日記でも書こうかと思い立った」

「でも 残日録というのはいかがでしょうね」

「日残リテ昏ルルニ未ダ遠シの意味でな。残る日を数えようというわけではない」

になる。

藤沢周平著、「三屋清左衛門残日録」は、東北の小藩の用人だった三屋清左衛門が、家督を長男に譲り、隠居の身分になってからの日記という意味合いの表題だが、現役を退いた後の寂寥感や、引退しても尚頼られる充実感、老いた身を襲う悔恨、少年時代の友人や同じ道場に通った先輩後輩、元の同僚等々同年輩との関わり、さらに、藩の派閥争いに巻き込まれ、痛快に処していくといった内容の連作短編時代小説である。

高齢化社会の現代の定年退職後の我々の生き方にも相通ずる文章が随所に見られ、味わい深いものがある。

以後、ここまで、ブログを続けてこれたのも、

「残日録とは日残リテ昏ルルニ未ダ遠シの意ナリ」から

「ブログ」を「残日録」と見立て、

共感、同感したことによるもの、大だったような気がしている。

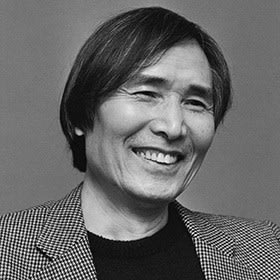

藤沢周平 プロフィール

(新潮社ホームページより)

1927年(昭和2年)12月26日、山形県東田川郡黄金村大字高坂字楯ノ下(現鶴岡市高坂)で生まれる。農家の四男で、本名 小菅留治。

1997年(平成9年)1月26日、69歳で死没、

中学校卒業後、山形師範学校(現山形大学)に進み、卒業後、地元の中学校の国語、社会の教師になり、将来を嘱望され、教え子に慕われたが、肺結核を発病。上京して五年間の闘病生活をおくる。郷里の教員生活復帰を断念し、転々と業界新聞の記者等を経る。妻が、28歳で急死し、虚無感から、時代小説の筆を執るようになり、1971年(昭和46年)に、「溟い海」でオール讀物新人賞受賞、作家デビューを果たす。

1973年には、「暗殺の年輪」で直木賞を受賞。時代小説作家として、武家もの、市井ものから、歴史小説、伝記小説まで幅広く活躍。「用心棒日月抄」シリーズ、「密謀」、「白き瓶」(吉川英治文学賞)、「市塵」(芸術選奨文部大臣賞)等、多数の作品が有る。