古希になる年、気の合った中学校同窓生が集まるけど”どう?”と声を掛けてくれた。正直な話、生きているうちに会いたいと思い参加した。誰が付けたか”出雲路の集い”、参加者は私を含め、16人だった。殆どの人が卒業以来の再会で55年ぶり、それでも会ってすぐに誰かわかった人が半数近くいた。

先ず、天守閣が2015年に国宝指定された松江城を訪れた。現存する天守閣は12天守、先にお堀巡りの遊覧船に乗る。写真左はお堀から見る天守閣である。そして右はこれも現存する当時の石垣である。野面(のづら)積みと呼ばれる工法と聞いたが大きい石の間を小石が支える400年の歴史を感じさせた。

正面から見る松江城である。公園の中を散歩するような雰囲気があってとても良い。正面からの景観は千鳥が羽を広げたようと言うことから”千鳥城”の別名がある。中に入る。現存する天守閣は全てそうだが階段が急で上るのに苦労する。4重5階で約30mを息が切れるのを隠しながら上り切る。右の写真は最上階から見る宍道湖である。登壇よりビールと言う仲間が2人いた。昔なら退学!かもだが今はただ笑える、いい旅である。

出雲路の旅、2日目は当然出雲大社に詣でる。青空が広がる下、写真左は拝殿である。出雲大社と言えば右写真の大きな注連縄(しめなわ)である。ところでこの注連縄、よく見ると左から纏(まと)っている(一般とは逆)。調べてみると島根県では左から纏い始めるものが多いようだ。

本殿への入り口だったと思うが左のようなさざれ石が置かれていた。右の石碑を読むと説明文とともに奉納者が書かれている。えっ、岐阜県!それも揖斐川町・安八町そして我が池田町の人・会社だ。何となく嬉しい。岐阜に来て間もなく50年、私も岐阜県民になったようだ。

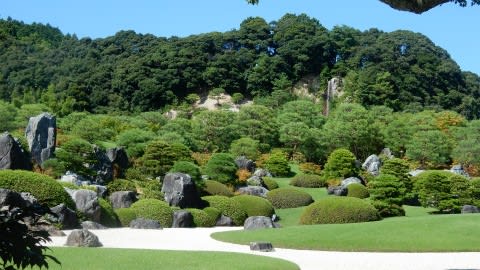

旅の最後は足立美術館である。日本庭園の美しいことで知られている。写真左は見学順路で最初に見える景観である。後ろに見える山々も所有しているようだが一体となってとても美しく見惚れる、そして右は庭園見学が終わる頃に見える景観である。右奥に滝も見える。足立美術館は横山大観の絵画所蔵でも知られている。130点を数えるようで今回も多くの作品が展示されていた。感想が言えない無知さが淋しい。

同窓生と別れた後、療養(?)に良いと聞いている鳥取県の三朝温泉で宿泊した、湯治のつもりである。3日間のんびり、ゴロゴロと過ごした。1日だけ山陰地方唯一と聞いていた安来市にある清水寺を参拝した。あいにくの雨だったが階段を幾段か上ったところにある三重塔の景観は素晴らしかった。

ところで、この清水寺の三重塔は中を上れると聞いていて楽しみに行った。が、ところがである。上るには1週間前の予約が必要とのこと、残念無念。文字通りはしごを外された気分だった。