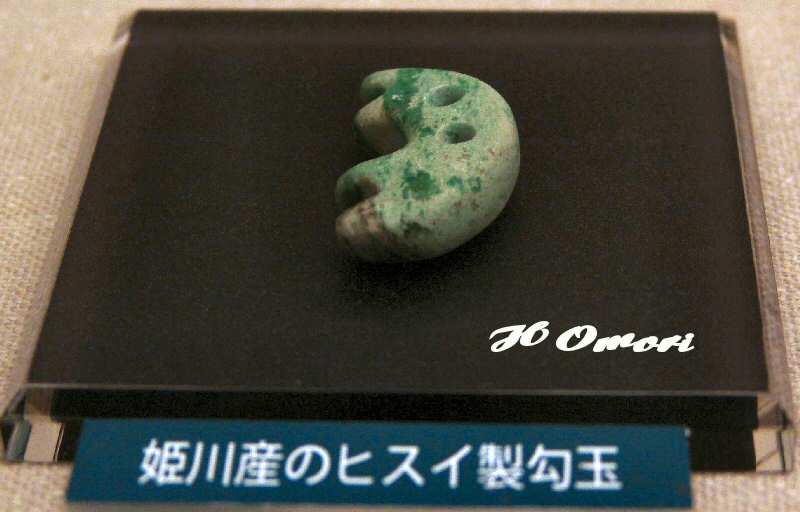

江戸博物館で開催されている「発掘された日本列島2009」の出展品の中で、鬼虎川遺跡の「姫川産のヒスイ(翡翠)勾玉」(写真)を見て、その形と色に興味をそそられた。残念ながら図録ではまったく触れられていない。

調べると、「獣形勾玉」あるいは「櫛形勾玉」という。1999年に見つかったようである。

東大阪市鬼虎川遺跡出土(1999年)・獣形勾玉 弥生時代中期

長さ4.1cm、厚さ1cm、重さ19.2g

「ヒスイ勾玉の誕生」(『考古学研究』47-3、2000河村好光)によると、「櫛形勾玉」の出土は17遺跡、18個、その中でヒスイ製は11遺跡、12個があげられている。その後、四条畷市城遺跡(ヒスイ製)など数個が発見されている。

ほとんどのものがE字形であり、本出土品のように股が3つあるものは珍しい。

同遺跡からの展示品は他にもたくさんあるが、その中で大きくニュースに取り上げられていたのは、一昨年6月に出土した銅剣鋳型(写真)である。

2007.6.10鬼虎川遺跡 近畿で2例目の銅剣鋳型が出土

市教委は9日、鬼虎川遺跡で、弥生時代中期後半(紀元前1世紀ごろ)の銅剣の鋳型が出土したと発表した。

見つかったのは、剣身中央部に当たる一部分で、長さ8.8cm、幅8cm、高さ5.2cm。砂岩製で、砥石に転用されたため、凹凸部分は削れていたが、銅剣の形の焦げ跡が残っていた。復元すると、銅剣は長さ約40cmで、剣身のくびれ部上端の幅が広い独特の型式だった。

弥生時代、祭祀用などに盛んに製造された銅剣は、主に九州北部や中国・四国地方に分布。近畿では、鋳型の出土例は田能遺跡(兵庫県尼崎市)に次ぐ2例目となる。畿内でも銅剣も作られていたことが裏付けられたとする。

[参考:毎日新聞]

鬼虎川遺跡

現在の東大阪市弥生町・宝町・西石切町・新町一帯に位置し、生駒山の酉麓、標高4~8mの扇状地末端部から沖積平野にかけて広がる、旧石器時代から江戸時代にわたる複合遺跡。

本遺跡は1966年に弥生土器や組合せ式木棺などが発見されてその存在が明らかとなった。1975年の第1次調査以降、数十回以上の調査が実施されて、縄文時代前期の海食崖(縄文土器、魚・貝類遺体など出土)なども検出されるが、弥生時代の資料が広範囲に見られ、弥生時代の環濠集落として知られる。

調べると、「獣形勾玉」あるいは「櫛形勾玉」という。1999年に見つかったようである。

東大阪市鬼虎川遺跡出土(1999年)・獣形勾玉 弥生時代中期

長さ4.1cm、厚さ1cm、重さ19.2g

「ヒスイ勾玉の誕生」(『考古学研究』47-3、2000河村好光)によると、「櫛形勾玉」の出土は17遺跡、18個、その中でヒスイ製は11遺跡、12個があげられている。その後、四条畷市城遺跡(ヒスイ製)など数個が発見されている。

ほとんどのものがE字形であり、本出土品のように股が3つあるものは珍しい。

同遺跡からの展示品は他にもたくさんあるが、その中で大きくニュースに取り上げられていたのは、一昨年6月に出土した銅剣鋳型(写真)である。

2007.6.10鬼虎川遺跡 近畿で2例目の銅剣鋳型が出土

市教委は9日、鬼虎川遺跡で、弥生時代中期後半(紀元前1世紀ごろ)の銅剣の鋳型が出土したと発表した。

見つかったのは、剣身中央部に当たる一部分で、長さ8.8cm、幅8cm、高さ5.2cm。砂岩製で、砥石に転用されたため、凹凸部分は削れていたが、銅剣の形の焦げ跡が残っていた。復元すると、銅剣は長さ約40cmで、剣身のくびれ部上端の幅が広い独特の型式だった。

弥生時代、祭祀用などに盛んに製造された銅剣は、主に九州北部や中国・四国地方に分布。近畿では、鋳型の出土例は田能遺跡(兵庫県尼崎市)に次ぐ2例目となる。畿内でも銅剣も作られていたことが裏付けられたとする。

[参考:毎日新聞]

鬼虎川遺跡

現在の東大阪市弥生町・宝町・西石切町・新町一帯に位置し、生駒山の酉麓、標高4~8mの扇状地末端部から沖積平野にかけて広がる、旧石器時代から江戸時代にわたる複合遺跡。

本遺跡は1966年に弥生土器や組合せ式木棺などが発見されてその存在が明らかとなった。1975年の第1次調査以降、数十回以上の調査が実施されて、縄文時代前期の海食崖(縄文土器、魚・貝類遺体など出土)なども検出されるが、弥生時代の資料が広範囲に見られ、弥生時代の環濠集落として知られる。