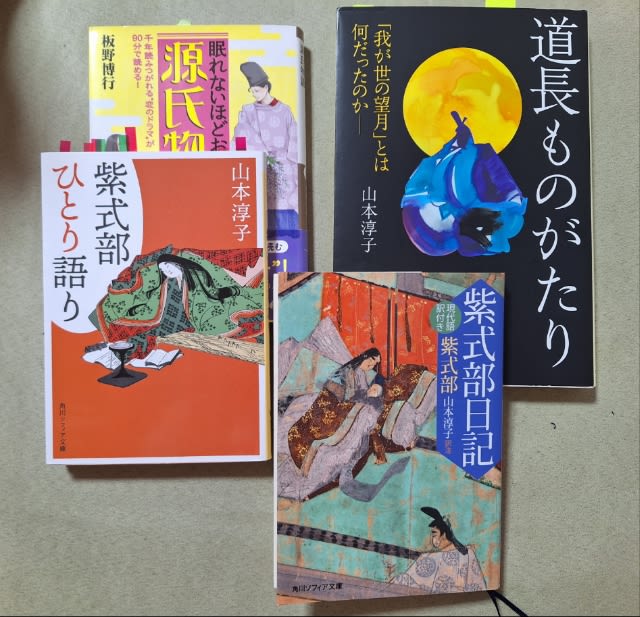

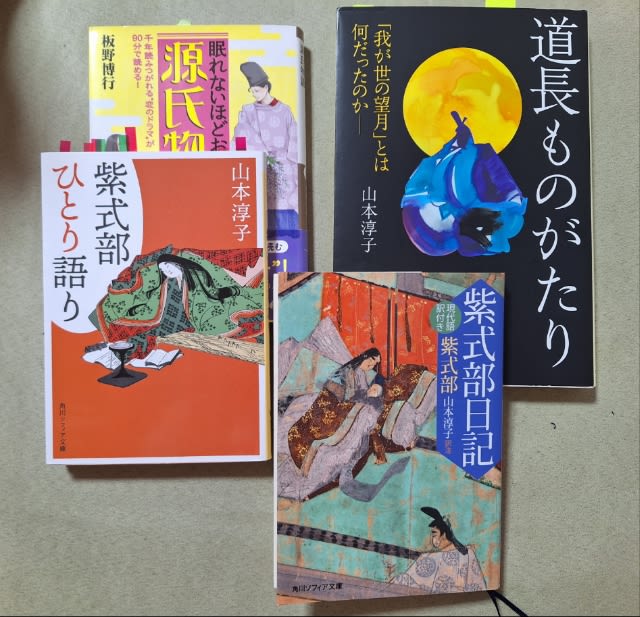

前宣伝が紫式部の物語と聞いていたのでそれらしい文庫本を買いましたが、始まってみれば道長も主役の物語。柄本佑さんの凛々しい姿に、道長に興味が湧き『道長ものがたり』を購入しました。

2月12日放送に関して『道長ものがたり』からの一口メモです。

右大臣の父・兼家と姉・詮子は道長に左大臣・源雅信家への婿入りを勧めます。

源氏姓は血統が天皇に近く高貴な氏族。対して藤原氏は臣下になるのです。この先、黒木華さん演じる倫子と道長がどんな風に結ばれていくのか楽しみです。

長兄・道隆の家で漢詩の会が行われました。これを勧めたのが妻・貴子です。受領・高階氏の出で、内裏の掌侍を務めた女官で漢文にも長けています。

上級貴族の子女に比べると品の劣る立場でしたが、道隆が欲しかったのは〈高貴さ〉でなく〈知性〉で、これが見事に当たりました。貴子は知性に秀でた長女の定子を生むことになります。

父の兼家も妻の血統に頼らぬ実力主義の人でした。系図には5人の妻があり天皇の内親王もいたようですが、受領階級出身の時姫を正妻(道隆・道兼・道長の母)にしました。

財前直見さん演じる寧子も妻の一人で、『蜻蛉日記』は彼女の手になるものです。

藤原公任役の町田啓太さんは道長兄弟の又従兄弟ですが、何事にも優れていて、道長が「うちの子は公任の影法師も踏めない」と嘆いていたそうです。

毎回、平安の装束が素晴らしく衣ずれの音が聞こえそうです。

Gooブログ《新古今和歌集の部屋》にリンクされた「光る君へ第6回」を見ると、脚本はここまで気を配るのかと大石静さんの力の入れようが分かります。見逃したらもったいない。下記にリンクを貼っておきます。

https://blog.goo.ne.jp/jikan314/e/7f5c0b899bd2205af7f397d45744ac71