今日の美術館巡りは、山種美術館。東西線の九段下で下り、風光明媚な千鳥ヶ淵に沿って歩いたところにあります。日本画専門の美術館です。

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

★「百寿を超えて 奥村土牛 小倉遊亀 片岡球子」展 ― 山種美術館

それぞれ101歳、105歳、103歳で没するまで、百寿を超えてもなお意欲的に制作を続けた画家の展覧会です。湧き出してくる創造力や制作意欲に、なるほど年齢は関係ないのですね~。3人とも文化勲章受章者です。

「鳴門」は、四国を訪れ観潮船に乗った土牛が、奥さまに帯を後ろから支えてもらい、海に身を乗り出して何枚もスケッチしたという絵で、まるで渦巻く潮の轟音が聞こえてきそうです。

「鳴門」は、四国を訪れ観潮船に乗った土牛が、奥さまに帯を後ろから支えてもらい、海に身を乗り出して何枚もスケッチしたという絵で、まるで渦巻く潮の轟音が聞こえてきそうです。

音のある絵・・・。滝を描いた「那智」も、滝の神性を損なわず、滝壺に落ちる水の轟音が聞こえてきそうな絵でした。両方とも70歳、69歳の絵です。

海の持つ偉大さと神秘さと力強さが、抑えた色数で描かれている大作だから、印象も強いのかもしれません。ここには人だかり。静かな海が時折暴れる風景は、印象深いのです。

小倉遊亀「涼」は、京都のお茶屋の女将さんがモデル。背筋がピンとして、着物が見事に馴染んでいる日本の女、座り方が自然で美しい!

小倉遊亀「涼」は、京都のお茶屋の女将さんがモデル。背筋がピンとして、着物が見事に馴染んでいる日本の女、座り方が自然で美しい!

放映中のNHK「だんだん」に登場する花村の女将・久乃とダブって見えました。気品と落ち着きと生きてきた人生の自負のようなものがよくにじみ出ていると思います。

傍らの半分だけ描かれた大ぶりの器の存在感がまたよく出ています。お盆も器の影も花も丁寧に描き込まれています。静物画にもよく使われるおなじみの器です。よほど気に入っているのでしょう。

だから、ここではまるで主役が二つ…なんて、得した気分でした。

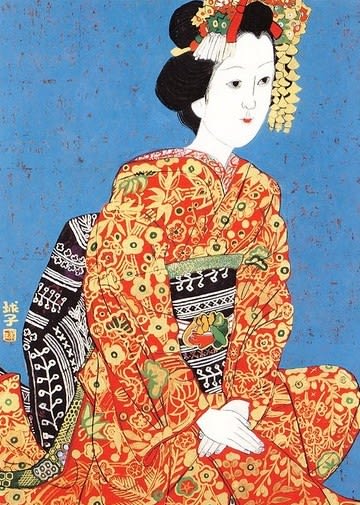

片岡球子「むすめ」の着物の強烈な色と個性的な柄。これは、この作家にしか描けないものに思われます。とても69歳の時の絵とは思えないほどです。

片岡球子「むすめ」の着物の強烈な色と個性的な柄。これは、この作家にしか描けないものに思われます。とても69歳の時の絵とは思えないほどです。

「鳥文斎栄之」は、顔の輪郭と皺に黒い太い線を使っており、その線で人間の内面性まで描ききってとても衝撃を受けました。最初は、一歩引きそうになりながら、でもよ~く見ていると強烈な表情にぐんぐん引き入れられてしまいます。

作品一枚一枚につけられたキャプションが楽しくて、絵の向こう側に作家の生の人生が見えるのが面白いのです。絵+αはまさに素人の観方でしょうが、こんな見方があってもいいと思います。

70点弱の展示作品は山種が所蔵しているものばかりで、さすが日本画専門の美術館。入館者はほとんが女性で、3人の画家の組み合わせがよかったのかも知れません。来年秋には広尾に新築移転するそうで、美しい千鳥が淵からは遠く離れてしまいます。

前の2日間が大きい展覧会ばかりで少々疲れたので、最後の今日はゆっくりとスケジュールを組みました。最後の日本美術は、心を静める上質のデザートという感じで、やはり日本人にはぴったりとくるのでしょうか・・・。

朝の散策で、久しぶりに行ってみた日比谷公園、皇居前広場は隔世の感がありましたが、まだまだ都心には緑が多く残っている…というのが実感です。

かくして3日間の美術ツアーは終わりました。パンフレットをたくさんもらってきたのでまた、次の機会があるといいなと思っています。

圧巻は「風神雷神図屏風」です。奇しくも、17世紀の宗達、18世紀の光琳、19世紀の抱一と1世紀ずつの隔たりを持って同じテーマで描かれたものが、比較しやすいように並べて展示されています。19世紀の鈴木其一の「風神雷神図襖」もあり、「琳派」が、どのように継承され変奏していったか、江戸文化の開花への道筋がわかります。

圧巻は「風神雷神図屏風」です。奇しくも、17世紀の宗達、18世紀の光琳、19世紀の抱一と1世紀ずつの隔たりを持って同じテーマで描かれたものが、比較しやすいように並べて展示されています。19世紀の鈴木其一の「風神雷神図襖」もあり、「琳派」が、どのように継承され変奏していったか、江戸文化の開花への道筋がわかります。