白魚(シラウオ)・シロウオ

白魚の天ぷら

白魚の天ぷら

【語源】

シラウオの名前は見ての通り、生きている時は透明ですが、死んで

しまうと白くなることから付いたようです。

よく似た魚にシロウオ(素魚)があります。

こちらはスズキ目ハゼ科に属し、吸盤状腹ビレがあります。

(シロウオは腹ビレがないと言った方がわかりやすいかも?)

また、白魚より、やや小ぶりです。

全国的にシロウオをシラウオと呼ぶ事もかなりあるようです。

例えば、博多の室見川で生きたまま二杯酢で食べる「おどり食い」は

、シラウオと呼んでいますが、実際はシロウオなんですよ~。

ややこしいですね~!

白魚のにぎり寿司

白魚のにぎり寿司

白魚とウニの和えもの

白魚とウニの和えもの

【旬】

旬は文句なく春(初春)です。

「月は朧(おぼろ)に白魚の篝(かがり)もかすむ春の宵」・・・・

歌舞伎「三人吉三」の名セリフとして有名です。

この「白魚のかがり火」とは、隅田川(当時は大川)に小舟を浮かべ

、魚を集めるためにかがり火をたいたシラウオ漁の情景です。

江戸時代、シラウオ漁は隅田川下流の佃島辺りが産地でした。

大川・かがり火・シラウオ漁は、江戸に早い春を告げる風物詩だった

のです。

また、ひな祭りにシラウオのすまし汁・・・と言うのが江戸の風習で

ありました~!ひな祭りも春ですよね!

【うんちく】

シラウオは北海道から九州まで、ほぼ全国各地に分布しています。

内湾や河口の汽水域が住みかで早春に産卵期の為、川をのぼります。

メスは河床に産卵し、この卵に雄が精子をかけます。

産卵後親魚は疲れ果てて短い生涯を閉じ、受精した卵は1週間から

10日で孵化します。

稚魚は、動物プランクトンをエサにして成長し、やがて川を下って

河口付近や内湾で暮らすようになります。

そして、1年で成熟して翌春には次の代の親魚として川をのぼり

ます。

白魚のかき揚げ

白魚のかき揚げ

白魚昆布〆寿司

白魚昆布〆寿司

【家康と白魚】

シラウオは徳川家、江戸佃島と深い縁で結ばれています。

シラウオの頭部に見られる模様が徳川家の葵の紋に似ている為、徳川

家を象徴する魚として、家康に保護されたと言う説。

もう一説は、三河時代から家康の大好物だったシラウオを佃の漁師が

献上したところ、江戸でもシラウオが獲れることを知って大喜びし、

その後保護したという説があります。

白魚のにこごり

白魚のにこごり

いずれにしても家康はシラウオが好物で、権力を誇示する一つとして

シラウオを御止魚(おとめうお)、つまり「献上魚するもの以外は

獲っていけない」と命じたのです。

シラウオ漁を許されたのは佃と京橋の二人の漁師のみでした。

この漁師たちには様々な特権を与えられています。

両者の縄張りを決め、独占的な入漁権。舟の舳先(へさき)には

「御本丸」などと書いた提灯を掲げて、他の漁舟を蹴散らしたそうで

す。さらに、獲れたシラウオは葵の御紋の御膳白魚箱に納め、天下御

免と江戸城に駆け上がったのです。

この時、大名行列を横切ることさえ許されたといいます。

さらに、両者には屋敷が与えられ、当時干潟だった土地までいただき

、そこを埋め立ててできたのが佃島です。

佃煮は、このシラウオを始めとする小魚を佃で煮付けた物が始まりと

言われています。

【ブランド・産地】

ブランド化まではされてませんが、主な産地は青森県小川原湖(おが

わらこ)です。

シラウオにはワカサギの様に、海へ降下するものと、海に行かず越冬

するものとの2種いるようですが、ここ小川原湖では前者の方が多いと

言われています。

主産地のもう一つは、島根県の宍道湖です。

こちらは、海に出ない後者の方が多く、宍道湖七珍の貴重な一珍と

されています。

素魚(シロウオ)の踊り食い

素魚(シロウオ)の踊り食い

踊り食い・・しかし、実はこれはシロウオです。

踊り食い・・しかし、実はこれはシロウオです。

【産地ならではの漁師料理】

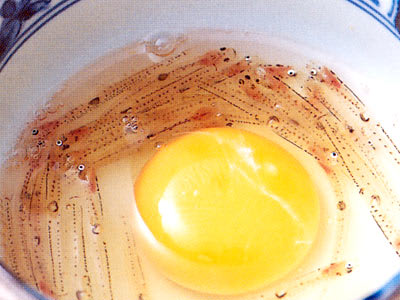

吸い物、卵とじ、酢の物、かき玉汁、刺身、フライなどの料理があり

ますが、なんと言っても、生きたものを二杯酢や、卵と醤油で、

食べる「おどり食い」は最高です。

少しかわいそうな気がしますが、あのコリコリした食感と天然の甘み

、そしてほのかな苦味のバランスが絶妙です。

しかし、踊り食いをうたっているものの、ほとんどは、シラウオでは

なく、シロウオだとか・・・・!

本物を賞味できるのは漁師さんの特権かもしれませんね~

白魚の卵とじ

白魚の卵とじ

【栄養と効果・健康】

小さいですが栄養価の高い魚です。

頭、内臓もすべて食べる為、ビタミン・ミネラルを豊富に摂取でき

ます。

鉄分・リン・カルシウムが特に多く、お子さんや骨粗鬆症の方に

最適な食材です。

ビタミンでは視力低下を防ぐ、ビタミンAが多く、DHA、EPAも豊富。

注意が必要なのは、内臓も食す為、コレステロールが多いという事。

食べすぎ注意の食材ですね!

白魚のかき揚げ

白魚のかき揚げ

白魚のにぎり寿司

白魚のにぎり寿司

いつも応援ありがとう~

いつも応援ありがとう~

ホタテの串焼き

ホタテの串焼き

ホタテの殻焼

ホタテの殻焼

ホタテのにぎり寿司

ホタテのにぎり寿司

みそか焼

みそか焼

ホタテの天ぷら

ホタテの天ぷら

煮ホタテのにぎり寿司

煮ホタテのにぎり寿司

大トロのにぎり

大トロのにぎり

こちらは本マグロ(黒マグロ)です~

こちらは本マグロ(黒マグロ)です~

アサリにゅうめん

アサリにゅうめん

アサリラーメン

アサリラーメン

茹でたて

茹でたて

ヤリイカのイカ飯

ヤリイカのイカ飯

蛍烏賊の甘露煮

蛍烏賊の甘露煮

干しニシン(ひらきニシン)

干しニシン(ひらきニシン)

ハマグリを使ったイタリアン

ハマグリを使ったイタリアン

煮ハマグリのにぎり寿司

煮ハマグリのにぎり寿司

マナガツオの塩焼き

マナガツオの塩焼き

マナガツオの刺身

マナガツオの刺身

マナガツオの切身

マナガツオの切身

マコガレイの唐揚げ

マコガレイの唐揚げ

マコガレイ昆布〆のにぎり

マコガレイ昆布〆のにぎり

サワラの幽庵焼き

サワラの幽庵焼き