先程、ヤフージャパンより配信されたニュースを見ている中、

『老後の「ヨタヘロ期」をどう生き抜くか

評論家・樋口恵子に学ぶ“ユーモア満点”12のヒント』、

と題された見出しを見たりした。

私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭であり、

雑木の多い小庭の中で古ぼけた一軒屋に住み、ささやかに過ごしている。

こうした中で、平素の我が家の買物専任者の私は、

昨年の10月下旬に最寄駅の駅ビル内にあるスーパーに家内から依頼された食材を購入した後、

やがて上階にある本屋に寄ったりした。

まもなく店内で読みたい本を探している中で、

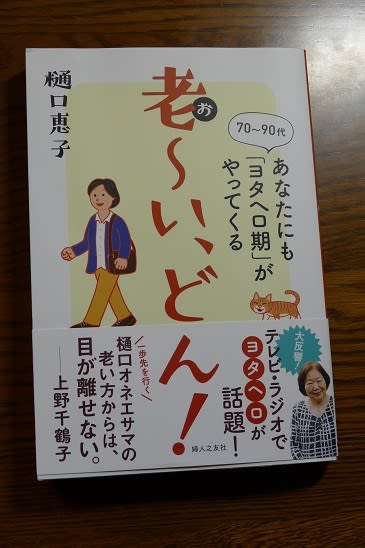

樋口恵子さん著作の 『老~い、どん! あなたにも「ヨタヘロ期」がやってくる』(婦人之友社)、

めぐり逢えて微笑みながら、買い求めたりした。

この本は探し求めていた本の一冊であり、

この本に関する私の思いは、過ぎし9月24日に、

『「健康寿命」と「平均寿命」の間の10年は『ヨタヘロ期』、高齢者の私は教示され、微苦笑して・・。』、

と題して投稿している。

https://blog.goo.ne.jp/yumede-i/e/a91e7a9582f9b9c8a9665778287f7003

やがて購読中の本を2冊読み終えた後、

この樋口恵子さん著作の 『 老~い、どん! 』を11月2日に読み終えて、

多々教示されたりした。

『人生後半の安心生活 してよかった25のこと』が大きく明記されて、

①生きがいを見つける

⑥ご近所と気軽に声をかけ合う

明記されていた。

すべて転記したいが、こればかりは著作権の違反になるので、

関心をもたれた御方は、図書館でお借りするなり、

或いはお買い求めて下さい。

私は読み終わった後、特に教示されたことは、

《・・女の人生には、『調理定年』があるのではないか・・

・・食事づくりがなんとも億劫に、面倒になってくる・・

・・この定年は80歳前後が多いようです・・

(原文・ページ47~48)》

或いは《・・高齢期に他者の力を上手に使う能力・・

他人に冷蔵庫の開閉、調理台の周辺を快く明け渡すことができるかどうか・・

(原文・ページ52)》

こうしたことは、何かとボンクラな男性の私は気付かなかった要点で、

遅ればせながら学んでいる。

何はともあれ樋口恵子さんは、1932年(昭和7年)生れの御高齢者で、

多彩に人生航路を歩まれてきた御方でもある。

こうしたことを私は思い重ねて、私世代、そして団塊の世代の多くは、

やがて迎える人生の晩秋期、樋口恵子さんは水先案内人だ、

私は確信を深めたりしている・・。

このように私は樋口恵子さん信愛している賢人の御方であり、

やはり《・・“ユーモア満点”12のヒント・・》を学びたく、

記事を読んだりした・・。

この記事は、女性専門公式サイトの【週刊女性PRIME】』に於いて、

10月17日に配信されていた。

もとより《・・老後の「ヨタヘロ期」をどう生き抜くか・・》、

男女を超越する難題であり、満77歳の男性の私でも、

謙虚に学びたく、無断であるが転載させて頂く。

《・・ 誰もが「ピンピンコロリ」を望むけれど、実際はそうもいかない。

身体は徐々に弱っていき、最後は寝たきりになるのだ。

老いを思い悩むのではなく、高齢期を明るく生き抜くにはどうしたらよいのか?

「人に頼る」、「料理をやめる」・・・評論家・樋口恵子さん(89歳)に、

12の心づもりを聞いた。

【写真】大学生時代の樋口恵子さん

☆50代~70代は“老いの働き盛り期”

「とうとう平均寿命よりも、年をとってしまいました」とにっこり笑うのは、

NPO法人『高齢社会をよくする女性の会』理事長も務め、評論家としても活躍中の樋口恵子さん。

はつらつとした姿が印象的だが、御年89歳!

「厚生労働省の集計によると、2021年発表の日本人の平均寿命は

女性が87・74歳、男性が81・64歳で、いずれも過去最高になりました。

全人口に対する65歳以上の割合も、日本は28・7%と世界1位。

2位のイタリアの23・3%とは、大きく水をあけています。

高齢化オリンピックがあるとしたら、日本は堂々の金メダルなんです」(樋口さん、以下同)。

日本女性の平均寿命は、8年連続で記録更新をし続けていて、

今後も伸びる可能性は大。

「老いた身体で、そんなに長く生きるのか・・・」

と思わずタメ息が出てしまいそうだ。

けれども樋口さんは、

「本当に老いを感じるのは、80歳から。

それまでは、不調はあるものの、まだまだ元気です」と。

多くの高齢者と接してきたことに加えて、ご自身を振り返っても、

50代~70代は、“老いの働き盛り期”だと言う。

「もちろん人生の働き盛りは、40代、50代です。

けれども70代は、元気な人がとても多い。

私自身、70歳のときに東京都知事選挙に立候補したくらいですから。

30年以上ある高齢期の中で、50代~70代は、まだまだ動ける世代なんですよ」

それゆえ、50歳になって「あと40年近く生きるのか・・」とタメ息をつくのではなく、

「あと40年あるんだから、何かやってみよう」

と前向きに捉えるのが、高齢期を楽しく生きるコツに。

パートなどの仕事を頑張るのもいいし、習い事やボランティアなど新しいことを始めるのもいい。

「50代60代は、後半の人生を設計して、実践する最後の時間。

何かを始めることに貪欲になって、高齢期をムダにしないで過ごしてほしいです」

77歳のとき、胸腹部大動脈瘤を患い、大手術を経験した樋口さん。

手術は無事に成功したものの、その3年後くらいから、

身体のあちこちに違和感が生じるように。

「朝の寝覚めも悪いし、起き上がると、あちこちきしむ。

視力も聴力も低下して、何をするにもヨタヨタヘロヘロになってきたんです」

自嘲ぎみに名づけたのが、“ヨタヘロ期”。

「誰もが“ピンピンコロリ”を望みますが、長生きをすれば、それはめったにありません。

大抵、ピンピンスタスタから、ヨタヨタヘロヘロ、そしてドタリ。

このヨタヨタヘロヘロの時期を、私は“ヨタへロ期”と呼んでいるんです」

平均寿命と健康寿命の差は、男性が約9年、女性が約12年もあり、

女性のほうが、男性よりヨタヘロ期が、3年も長い。

「老後を考えるうえで、このヨタヘロ期があることを忘れてはだめ。

寝たきりになれば、ちり紙ひとつ落としても、拾えなくなる。

住まいは2階よりも1階にしておくなど、事前の準備をおすすめします」

健康寿命が尽きてからのヨタヘロ期をどう生きるか。

「倒れたら、子どもがなんとかするだろう」なんて、丸投げは、できれば避けたいもの。

今から何をすべきか、どう心づもりをしておくべきか・・・。

『転ばぬ先の杖(知恵)』として樋口さんの体験を参考に、

自分なりのよりよい人生100年時代を設計していきたい。

☆“樋口流”老いを生き抜くヒント

実際に年を重ねての困りごと・トラブルから、トホホにならない解決法を伝授。

樋口さんならではの知恵とユーモアで、“老いの不安”を乗り越えよう!

【1】「孤食」にならないように「トモ食い」仲間を確保しよう

65歳以上の高齢者のうち6人に1人は、

単身者と言われている現在、高齢者の「孤食」が問題になっている。

「誰とも話さずに食事をするのは、やっぱり寂しいし、うつうつとしてくるもの。

そのうち食欲もなくなり、低栄養や食べる筋力の低下、うつ病などを引き起こしてしまいます」。

コロナ禍のため、今は容易にできないものの、樋口さんがおすすめするのは『トモ食い』。

「お弁当を買って、自宅で一緒に食べたり、外食できる友達をみつけておいて。

定期的に会う友達がいれば、『やせたんじゃない?』なんて、

お互いに健康チェックもし合えますよ」

☆人生に“調理定年”があってもいい

【2】外出先を楽しむためにトイレだけは必ずチェック!

認知症や歩行困難の予防のためにも、

「高齢者よ、町へ出よう」と日ごろから提唱している樋口さん。

けれども外出時には、安全・安心なトイレのチェックだけは、必須と言う。

「京都駅で、和式の公衆トイレに入ったのですが、

用をすませたら、なんと立ち上がれなかったのです。

そんなバカな・・と思いましたが、壁には手すりもなく、もがいても立ち上がれずパニックに。

ぬれた床にティッシュを敷いて手をつき、なんとか立ち上がりましたが、まさに死闘でした」。

そんな経験から、外出先ではまずは洋式トイレの場所をまっさきに確認。

その後、心置きなく楽しむという。

【3】ひところび100万円? 転ばないことを心がける

2016年の厚生労働省の発表によると、65歳以上の女性が要介護となった原因は、

1位が認知症、2位が衰弱、3位が骨折・転倒となっている。

「私も転ばないように相当気をつけていましたが、筋力の衰えには逆らえず、

この1年で3度ほど転びました」。

幸い骨折はしなかったが、骨折すれば医療費もかかるし、

家に手すりをつけるなどの工事も必要になる。

「高齢者は、“ひところび100万円”などという脅し文句もあるくらい。

転ばないことは、最重要課題のひとつなんです」

【4】堂々と胸を張って“調理定年”を迎えて

「80を過ぎてから、好きだった調理が、おっくうになって」と樋口さん。

お友達も「夫に先立たれてからは、好きだった料理も面倒になった」

という声が上がったそう。

「そこで、人生に“調理定年”があってもいいと、ある本に書いたんです。

すると『すごく気持ちが楽になった』と予想以上に反響がありました」。

まじめに食事を作ってきた人ほど、惣菜を買ってくるのに罪悪感を覚えがちだが、

ひとり分の食事は手を抜きがちになって、栄養バランスも偏ることが。

市販品や宅配サービスの利用など、しんどくならない工夫をして。

【5】予定を入れておっくうを撃退

ヨタヘロ期ともなると、何をするにもおっくうになりがちだが、

「おっくう」に身を任せていると、筋力や体力、精神力も衰えてしまいがち。

「そうなると、”老っ苦う“の負の連鎖に突入です」。

おっくうとの戦いに負けないよう、樋口さんは、

できるだけ予定を入れて、多忙老人になるのを心がけているそう。

「習い事でも、ボランティア活動でも、何でもいい。

予定があれば、毎朝『エイッ、やあ!』と起き上がれることが、できるんですから」

家の中で没頭できる趣味を持とう

【6】「あなたの世話にならない」は、絶対に口にしてはいけない

「親が気軽に、『子どもの世話にはならないわ』なんて言うのは避けて。

だって、誰かの世話にならずには、死ねないんですから」。

介護のすべてを子どもに担わせようと思っているわけではない。

介護保険や他人の力を借りるのが、今の介護の前提。

「でも命を与えて育てた親の最期の後始末くらいして、当たり前でしょう。

息子のお嫁さんにも『○○子さん、あなたが頼りなのよ。おっほっほ』

とにこやかに言っておきましょう」

【7】警察沙汰になりたくなければ、かかりつけ医の登録を

日本では誰かが亡くなると、「死亡診断書」が必要となる。

「病院で亡くなったなら、医師が死亡診断書を作成しますが、

自宅で亡くなった場合は、書いてくれるのは、かかりつけ医。

自宅でひとり急死した友人は、警察に届け、検案のため解剖されました」。

お葬式もすぐにあげられず、遺族はとても悲しんだそう。

「ひとり暮らしの高齢者は、“かかりつけ医”を登録しておくといいです。

かかりつけ医が、持病や老衰による自然死だと判断すれば、

死亡診断書を書いてくれるからです」

【8】どこでも楽しめるインドアの趣味を持とう

足腰が弱ると、お友達と連れ立って気軽にお出かけ、

ということもままならなくなってくる。

そこで、ある程度年がいったら、家の中で没頭できる趣味を持ったほうがいい。

「私もいまだに模索中です。

“昔取った杵柄”で麻雀でもやろうかと思うけれど、人数がそろわないと、できないし。

なんて思っていたら、“麻雀教室を開いて”という人が。

コロナが収束したら、始めてみようかしら、と。

手と足を両方使うピアノなんかも老化防止になって、魅力的ね」

☆高齢期にはお金より、人の貯金が大切

【9】ガタがきたら、冷蔵庫を人に見せなさい

「理学療法士の方が、『介護をされるのを、いやがる方も多いんですよ』

とおっしゃっていました。

プライドや体裁を気にし、人の世話になりたくない、

他人には、家に入ってほしくないという方も、まだ多いようですね」。

とはいえヨタヘロ期を快適に安全に過ごそうと思ったら、

自分のプライバシーを開いていくしかない。

「女性のなかには年をとっても、

台所は自分のテリトリーという感覚の方も多いのでは。

でも、お世話になるとなったら、他人に冷蔵庫を明けてガサガサされても、

家事のやり方が自分と違っても、ムカッとしない度量の広さが大切。

食事や排泄が自分でできなくなったとき、

『やってください、ありがとう』と率直に言える、“ケアされ上手”になりたいものです」

【10】おひとりさまの老後に人間保険のすすめ

「妻を亡くし、おひとりさまとなった男性が、

3つの保険に入ったと教えてくれました」。

保険とは、金融商品ではなく、人間関係の保険。

1つ目は、マンションの自治会の役員を引き受けたこと、

2つ目は、市民講座運営委員の委員になったこと、

3つ目は、カラオケサークルに入ったこと。

「“保険先”には、ひとり暮らしであることを公表したそう。

倒れたり、亡くなっていたとしても、誰かが見つけてくれるはずだからです。

高齢期にはお金より、人の貯金が大切なのです」

【11】グリーフケアができる、家族や友人を持って

家族や友人、ペットに先立たれたとき、ひとりの時間が多い高齢者ほど、

深い悲しみから立ち直れず、日常生活が送れなくなってしまう人が少なくないのだそう。

「私の友人は、悲しみを癒すためのグリーフケアとして、

お友達同士でLINEのグループを作りました。

それぞれ言葉をかけあうことで、生きる力に結びつくと思います」。

電話でやりとりするのもいい。

何かあったら、お互いに話ができるような、家族や友達の存在を大事にしたい。

【12】終活である断捨離は、いっそあきらめる

一般に子どもというのは、老いた親に「片づけろ」と言いたがる。

「高齢者にとっては、昔のものを手放すことはつらいし、

思い出がつまった物は、見ているだけでも、幸せな気分になれるもの。

物を選別する気力も体力も乏しく、意外と重労働なのです」

樋口さんは、ガラクタも残すが、遺産も残すと宣言。

「処理費用は残すから、私が死んだあとに、捨ててちょうだいと子どもに伝えています」。

心苦しく思うより、毅然として片づけを拒否してもよいのだ。

《取材・文/樫野早苗》・・ 》