岸和田城界隈から少し離れて感田神社という神社に到着。

有名ではなく地元に根ざした神社です。

車は境内に無料で4台程停められますね。

所在地:大阪府貝塚市中町10-1

御祭神:天照皇大神、素盞嗚尊、菅原道真

創建:不明

社格:郷社

【由緒】

創建年代は明らかではありませんが、

海塚村の牛頭天王社と堀村(同堀)の天神社から祭神を勧請し、

陶器のほこらを造ったのが始まりだといわれています。

慶安元年(1648)に本社などが再建され、

境内にあった神宮寺である宗福寺の住職が神事にあたるようになりました。

当初は感田瓦明神と称しましたが明和5年(1768)に大明神の号を授けられ、

感田瓦大明神と公称するようになりました。

文化10年(1813)落雷により本殿などが焼失しましたが、翌年には再建。

明治元年(1868)神仏分離政策により宗福寺は廃寺となり、新たに神職がおかれました。

同5年(1872)には郷社となり、同40年(1907)に貝塚町北にあった海幸神社を合祀しました。

昭和20年(1945)7月の貝塚空襲では本殿、神饌所、神楽殿、潜戸神社が全焼、

神馬舎が一部被災しました。

神馬舎の神馬は神馬舎と同時期の宝暦8年(1758)に岸上武左衛門により製作され、

文化7年(1810)に彩色がほどこされたことが、残されている奉献木札から判明しています。

一之社(琴平神社)本殿と神門は安永年間の建立で、いずれも精巧な装飾が施されています。

特に神門は大阪府下でも数少ない楼門形式で、大阪府近世社寺建築調査の際に実測調査が行われ、

大工種子島勘左衛門らが建立に関わっていることが判明しています。

三之社・四之社・五之社の各本殿は小規模ながら幕末期の建立、参集殿は明治期の建築ですが、

座敷には二間の床の間が設けられるとともに四周に長押を回して格式を整える等、

江戸時代の形式をよく伝えています。

【鳥居】

【神門】

立派な楼門です。

安永9年(1780)建立されたもの。

【御神木】

【六之社】

【三之社・四之社・五之社】

【手水舎】

【神楽殿】

昭和29年(1954)建立されたもの。

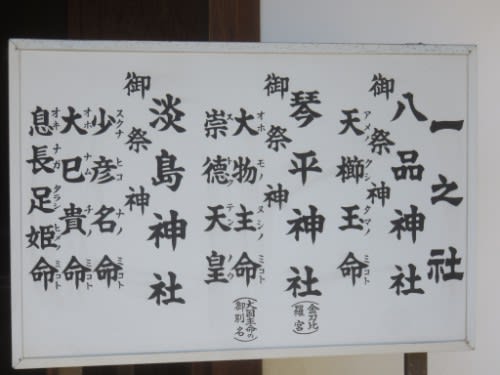

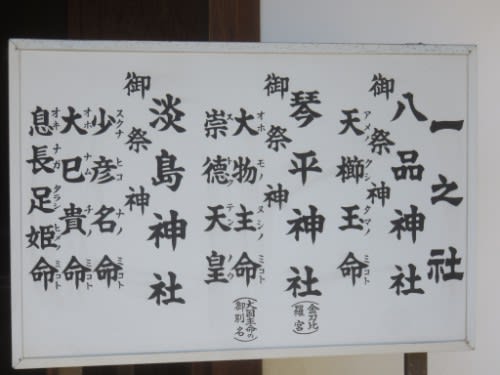

【一之社】

安永2年(1773)建立されたもの。

【拝殿】

【境内】

【七之社】

【狛犬】

【二之社】

【神馬舎】

【南門】

明治22年(1889)建立された立派な門です。

車はこの門をくぐって境内に停めますが、

ちょっと狭いので運転注意です。

これにて感田神社の参拝終了。

御朱印ありです。

有名ではなく地元に根ざした神社です。

車は境内に無料で4台程停められますね。

所在地:大阪府貝塚市中町10-1

御祭神:天照皇大神、素盞嗚尊、菅原道真

創建:不明

社格:郷社

【由緒】

創建年代は明らかではありませんが、

海塚村の牛頭天王社と堀村(同堀)の天神社から祭神を勧請し、

陶器のほこらを造ったのが始まりだといわれています。

慶安元年(1648)に本社などが再建され、

境内にあった神宮寺である宗福寺の住職が神事にあたるようになりました。

当初は感田瓦明神と称しましたが明和5年(1768)に大明神の号を授けられ、

感田瓦大明神と公称するようになりました。

文化10年(1813)落雷により本殿などが焼失しましたが、翌年には再建。

明治元年(1868)神仏分離政策により宗福寺は廃寺となり、新たに神職がおかれました。

同5年(1872)には郷社となり、同40年(1907)に貝塚町北にあった海幸神社を合祀しました。

昭和20年(1945)7月の貝塚空襲では本殿、神饌所、神楽殿、潜戸神社が全焼、

神馬舎が一部被災しました。

神馬舎の神馬は神馬舎と同時期の宝暦8年(1758)に岸上武左衛門により製作され、

文化7年(1810)に彩色がほどこされたことが、残されている奉献木札から判明しています。

一之社(琴平神社)本殿と神門は安永年間の建立で、いずれも精巧な装飾が施されています。

特に神門は大阪府下でも数少ない楼門形式で、大阪府近世社寺建築調査の際に実測調査が行われ、

大工種子島勘左衛門らが建立に関わっていることが判明しています。

三之社・四之社・五之社の各本殿は小規模ながら幕末期の建立、参集殿は明治期の建築ですが、

座敷には二間の床の間が設けられるとともに四周に長押を回して格式を整える等、

江戸時代の形式をよく伝えています。

【鳥居】

【神門】

立派な楼門です。

安永9年(1780)建立されたもの。

【御神木】

【六之社】

【三之社・四之社・五之社】

【手水舎】

【神楽殿】

昭和29年(1954)建立されたもの。

【一之社】

安永2年(1773)建立されたもの。

【拝殿】

【境内】

【七之社】

【狛犬】

【二之社】

【神馬舎】

【南門】

明治22年(1889)建立された立派な門です。

車はこの門をくぐって境内に停めますが、

ちょっと狭いので運転注意です。

これにて感田神社の参拝終了。

御朱印ありです。