僕がこのブログなどで、「金融株主資本主義」などと批判してきたのは、資本主義一般についてではない。丁寧に読まれた方は、「需要サイド経済ではなく、サプライサイド経済批判なのだな」と受け取ってくださったはずだ。が、この内容が意外に多岐にわたっていて、理解しにくいものと考えていた。それで、以下の文章を書く次第だ。その内容は、ここでも書評紹介をしてきた「スティグリッツ教授のこれから始まる『新しい世界経済』の教科書」などから、受け取らせていただいた。

ここの読者の方々は、こんな言葉と、語られ始めた時期をご存じだろう。

「大きな政府から小さな政府へ」

「福祉国家はもう終わりだ」

「規制緩和大歓迎」

こういうことが大音声され始めたのが、1970,80年代から。この時にまず英米を先頭に起こったことはなんだったか。戦後世界経済を導いたケインズ経済からサプライサイド経済へと変化させてきたことだった。そこで実践され始めた理論方向は、スティグリッツによればこういうものだ。

「需要に焦点をあてるケインズ学派とは対照的な理論。サプライサイド理論は、税率の引き下げと事業に対する規制緩和でインセンティブを高めれば、労働や投資や起業の増加につながり、さらには雇用や所得や税収の上昇というトリクルダウン効果をともなって力強い成長につながると想定した。予測ははずれ、この理論は経済学者達からの信用をほぼ失うことになったが、一定の保守的な政治家や理論家のあいだでは今も好まれている」(P44)

19,20世紀前半の世界恐慌(二つの大戦の原因にもなったものだ)を反省したケインズは、「国家が通貨を緩やかに増やすことによって、緩やかなインフレを起こせば賃金が上がり、需要が増えて恐慌が起こりにくくなる」と考えた。そして。この理論が戦後世界各国の経済を導いてきた。これが、20世紀後半に各国を悩ませたスタグフレーションを機に、サプライサイド理論が世界を席巻し始めたのである。これが世界を席巻し始めたと、上記の文章後半のようにこういう事態が起こったわけである。

「税率の引き下げと事業に対する規制緩和でインセンティブを高めれば、労働や投資や起業の増加につながり、さらには雇用や所得や税収の上昇というトリクルダウン効果をともなって力強い成長につながると想定した」

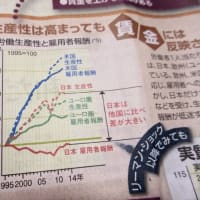

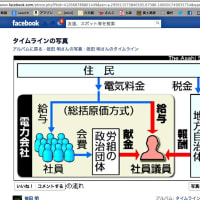

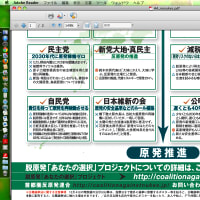

ところが、この供給サイド経済が実際に生んだのは、低賃金や不規則労働に、数々のバブルだったのである。住宅バブル、ITバブル、アメリカと世界をいったん沈没させたサブプライムバブルなどなどで、株の空景気はあっても、麻生、安倍など政府首脳がいくら「賃金上げて」とかけ声だけは叫んでも上がることはなかったのである。株価にしても、長期に会社の力を高めるような株主よりも、短期株主が「食い逃げ」「逃げた後は空っぽ」を旨とするような時代がやってきたのだった。金融利益は課税されず、知的財産権、貿易協定、医療制度なども独占を勧めるばかりで、庶民の役には立っていないどころか、庶民から搾取する制度に堕していったのである。一例として普通の銀行と投資銀行との区別などを排するいわゆる規制緩和は、世界的大独占のためにはなっても、庶民には害にしかならなかった。典型はサブプライム住宅を2000年代中頃までに買った人々。バブル弾けで、その持ち家さえ奪われた人も多いのである

見たくない事、見ないフリしていれば、

そうなるよね。