02/03 早稲田大学 33号館 1

02/04 スリバチ本発売。

02/09 十二社あたり

02/10 熊野神社と熊野の滝

02/11 柳橋と榎橋

02/12 道路ぎわ

02/13 神田川ちかく

02/20 データベースのもんだい

02/26 薩た峠から

02/03 早稲田大学 33号館 1

02/04 スリバチ本発売。

02/09 十二社あたり

02/10 熊野神社と熊野の滝

02/11 柳橋と榎橋

02/12 道路ぎわ

02/13 神田川ちかく

02/20 データベースのもんだい

02/26 薩た峠から

薩た峠から

撮影地:静岡市清水区由比西倉澤 Google Map

眼下を走るのは山側から、東海道本線、国道一号線、東名高速。

Photo 2012.2.20

富士山撮影の定番スポットから。絵葉書的な写真で芸はないが、とりあえず。

季節により、天候により、時刻により風景は変わる。同じ風景は二度とは現れず、撮るたびに発見がある。だから毎日でも富士山を撮るという方もおられる。ライフワークとして富士山を撮り続ける方も多い。

個人的には、富士山に限らず、絵葉書的な写真を撮ることにはいつもやや抵抗がある。型にはまっていて新鮮味がないというか・・・。追体験をしてるだけではダメだろ、という自問もあって。

もちろんそういう場所に行けば、私も同じように撮る。とりあえず押さえておこうと思う。でもだからといって、何度も行ってベストカットを撮ろうとは思わない。プロならともかく、なぜそこまで同じ場所で何度も撮るのか、ちょっと理解できない。他にもいろんな撮影対象があるのに・・・。

薩た峠からの富士山はひとまずこれで満足。富士山が全然見えなかったりしたらまた来たかもしれないけれど、快晴下の写真を撮れたのでしばらくはもういい。夜景が有名な場所でもあるが、峠に至る狭い農道を夜中に走るのもちょっとイヤなので、それはまたいつか。こんなこと言ってるから、良い写真が撮れないのだと言われれば、そうですねと同意するしかない。私の写真熱などその程度のものなのだ。

ところで、北斎はたくさんの富士山の絵を画いた。現代の私たちが見てもその構図や見立ては斬新かつ多彩で見る者を飽きさせない。北斎に限らず、古今東西の画家や写真家は、試行錯誤を経て風景の様々な新しい見方を提示しており、そんな見方もあったかとハッとさせられることが多々ある。その意味では追体験から学ぶことはもちろん多い。

だが一方で、私自身、やはり新しい風景の見方をいつかは発見してみたいと思う。奇をてらうのとはちょっと異なる。対象も含めて、オーソドックスだが新しい、そんな見方ができるようになれれば面白いのだろうなと常々考えている。

静岡の街並み

#街並み 静岡県 #眺望 #山 #道 #橋 #旧東海道

このブログと並行して、少しずつ階段データベースを更新し続けているが、データベースというのは厄介なものだ。

東京の階段 DB

東京の階段リストなど

そもそも階段データベースの目的は、調べたくなった時にすぐ各階段のデータを知ることができるようにするためであって、本来はあまり公開しようとは思っていなかった。ただ、ときどき知人やメディアなどから問い合わせられた時に、データベースのリンクを教えてあげれば、写真付きで諸々の情報を伝えることができて便利なので、いっそのことWEB上に作ってしまえ、というのがきっかけ。以前にも書いたが、坂道の方のデータベースもあるので、じゃあ階段もという安易な発想でもあった。

だが、始めてみると結構大変。一つずつ所在地を調べて、Google Mapへリンクし、分かるものはデータを入れて、写真も選んでリサイズして、最後に特長に関してコメントして・・・。ホームページの方でも定期的に、個々のカードへのリンクを整理して、地域別にリストを作って・・・。以前から作っていた紙カードをWEB化するだけで良いというつもりだったのだが、なんだか面倒なことになってしまっている。

でもって、最近になって改めて気になりだしたこと。なんのためにデータベース作ってるんだろ? 最初の思いつきに立ち戻ると、データベースは使うためにあるのであって、作ること自体が自己目的化してはなんの意味もない。でも、作らないと使えない。

なんだか矛盾を孕んだ隘路に入り込んでいるような気がしてきた。如何に簡単に早くデータベースを構築するかが課題である。

また、データベースというのは、適宜データを更新加筆して、維持管理しないと使えなくなる。データベースは完成したそばから崩壊が始まる、という言葉をどこかで聞いたことがある。今の階段データベースは全く未完成の状態なのだが、早くもデータが一部古くなって劣化・崩壊が始まっている。作成や更新のスピードよりもデータの劣化や崩壊のスピードが上回るとどうしようもない。作成者のモチベーションも失われてしまう。先の言葉の続きでも、データベースの作成が目的になってはいけない、なるべく簡単に楽に早く作れるようにすることがデータベース作成のコツなのだ、とあったように記憶している。

実はTokyo Lost Architectureの方も対象となる建物がどんどん増えており、一方で、記述の方は捗らない。一人でやるのには手に余る作業だということなのだろうか。ただ、失われた建物の方は、他にもやっている方がたくさん居られる。その意味では私が全部をやる必要なんて全くないので、データベース化などということは考えていない。階段DBの方は、私がやらなければそれで終わり。要らないといえば要らないので構わないが、なんだか完成しないのは気持ち悪い。そんなこと言ってるからいつまでも完成しないのだけれど・・・。

WEB上に掲載済みの方の通し番号は500を越えた。あちこち欠番になっているのは具合の良い写真がまだ撮れていなかったりするため。最近は山手線の外の方の階段もリストアップしているので、手もとのデータでは通し番号は1200を越えている。年間150ヶ所程度しか入力していないので、あと5年は掛かる計算。しかもその間にも階段巡りをしてしまうので、対象となる階段は更に増えていく。

もう一度考えてみよう。何のために私はデータベースを作っているのだろう??

渋谷区・中野区区界の坂道と丘下の道

撮影地:渋谷区本町3-25(左)・中野区弥生町1-3・1-2(中央と右) Google Map

Photo 2012.1.31

左側の坂は前回の勝手口階段がある区界の道。細い坂を下ると、神田川流域の低地に近づく。また、左手の高台は、神田川笹塚支流(和泉川)と神田川に挟まれた細長い丘。

坂と平らな道が斜めに分かれる風景はなかなか印象的だ。丘の北側の崖下なので日当たりが悪いらしく、一週間前の雪がまだ残っていた。

屋台基地

Photo 2012.1.31

崖下の道には屋台が何台も並んでいる。16時少し前、仕込みが始まっていた。おでんやラーメンの良い匂いが漂う。

なぜここに集中しているのかはよく分からない。元締めの事務所か何かがあるのだろうか。新宿の街にもほど近い静かな場所に日中は置いておき、夜にかけてまちなかへ向かうのだろう。

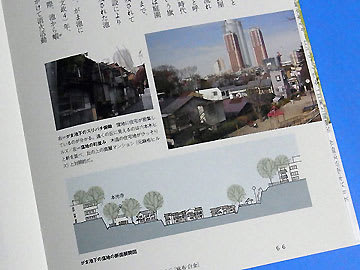

新宿区・渋谷区区界の崖下の道

撮影地:新宿区西新宿5-21(左)・渋谷区本町3-24(右)

奥のビルは西新宿6丁目のベルサール新宿 Google Map

Photo 2012.1.31

丘の下の道を東へ向かって歩く。右側にはところどころに丘へ登る道がある。まだ15時台だったが、崖の北側は早くも日陰。

遠くには西新宿の再開発でできた超高層ビルやマンションが聳える。日当たり、建物の規模や素材、諸々の面でコントラストの大きい風景。

#階段・坂 渋谷区 #階段・坂 中野区 #街並み 渋谷区

?!

Photo 2012.1.31

新宿区と中野区の境を歩いていたら、黄色い柵が道路に飛び出していた。

こんなことが起こるということは、ここは恐らく私道なのだろう。しかしこれは何?

成願寺南寮の勝手口階段

所在地:中野区弥生町1-3 Google Map

Photo 2012.1.31

近寄ってみたら勝手口の階段だった。

上の道はもともとは狭かったのだろうか。道路を削るように階段を後から造ることはまずないだろう。だとすると、階段がもともとあった場所で道路を広げたと考えるのが自然だ。

斜面上に階段があり、細い道へ上がっていたが、交通を考慮して道を谷の側(写真左側)へ石垣を築いて拡幅したのかもしれない。そのため斜面上に造られた階段が取り残されて、道路が欠けたようになった。通行者がそこから落下したりしないように目立つ黄色で柵を作り、チェーンを張っている。

しかしかなり珍しい。ほとんど記憶にないタイプの階段だ。

#階段・坂 中野区 #路地

柳橋

所在地:新宿区西新宿5-18、22、23の間 Google Map

架橋年:1932年(昭和7)

Photo 2012.1.31

西新宿5丁目で十二社通りから西へ入り、静かな商店街を進むと、コンクリート製の欄干が中央で切れた古い橋が現れる。

架かっている橋は柳橋。橋の下を流れているのは神田川笹塚支流という小河川で、和泉川とも呼ばれていたらしい。しかし川だった場所は全て暗渠化されて、緑道化されている。小河川はその名の通り杉並区の和泉のあたりから流れ出て、西新宿5丁目で神田川に流れ込んでいたようだ。昭和初期に橋が架けられているので、その頃までは暗渠ではなかったのだろうが、その後、暗渠とされ遊歩道化されたらしい。

榎橋

所在地:新宿区西新宿5-24、25と渋谷区本町3-20の間 Google Map

架橋年:1924年(大正13)

Photo 2012.1.31

暗渠上の道を少し西へ、上流側へ辿ると、榎橋というこれまた古い橋がある。またこれとは反対に柳橋から北上すると、羽衣橋という橋もある。それぞれ古い橋だが有名ではないし、今では橋の体も成していないが、なんだか気になる姿だ。架けられてから90年近く経つ榎橋は、欄干部分のコンクリートが剥がれ、鉄筋が露出し、橋の名や架橋年も読みとりにくい。雨水を暗渠へ落とし込んでいるらしき穴がスロープの両側にある。地下にはまだ箱型の川があるのだろうか。

Wikipedia > 神田川笹塚支流

時空散歩 > 和泉川南流散歩

#海・川・池 #橋

熊野神社

所在地:新宿区西新宿2-11 Google Map

Photo 2012.1.31

十二社の名は、熊野神社に十二所権現が祀られたことに因むという。十二の神をひとつの社に奉る十二相殿から付いたという説や、大田南畝が「熊野三山十二叢祠」と言ったためだという説などがある。明治期の地図では、十二双とか十二叢、十二総とも書かれている。

神社の境内には熊野の滝などと呼ばれ、江戸名所図会などにも描かれた大きな滝があった。この滝は、写真右手、神社境内の東側を流れていた神田上水助水堀に造られた人工の滝で、高さ3丈(約9m)、幅1丈(約3m)だったという。

神田上水助水堀は、神田上水の水量を補うために玉川上水から水を分けて送っていた水路で、写真後方の二棟の超高層ビルの間を北へ流れ、青梅街道が神田川を渡る淀橋のあたりで神田川(旧神田上水)に注いでいた。1898年(明治37)に淀橋浄水場が完成し、神田上水や玉川上水が使用されなくなった後も、排水路としては利用されていたという。現在は暗渠化されたりして水の流れを見ることはできないが、熊野神社の北側では区立けやき児童遊園として痕跡を辿ることができる。

熊野神社の北側は、方南通り-西新宿の北通りに向かって、急に落ち込んでいる。淀橋浄水場や玉川上水があった高台と、神田川流域の低地の境で、現在の地形図で見てもこのあたりで約7m程度の高低差がある。3丈の高さというのはややオーバーかもしれないが、江戸の町の周辺の中ではやはり大きな滝だったのだろう。名所絵などに描かれたのも納得される。

新宿十二社 熊野神社 由緒

Wikipedia > 熊野神社 (新宿区)

廃墟徒然草 -Sweet Melancholly-

> 消滅する街~新宿ノーザンウエスト~ #71

カフェ「道みち」

> 新宿探訪 西新宿篇11 ガスタンク・神田上水助水堀・水道道路

#神社 #高層ビル #海・川・池

現在の熊野神社の西側、十二社(じゅうにそう)と呼ばれていた西新宿4丁目には、江戸時代初期に、付近の田畑のために湧水を利用して溜池が造られていた。往時は大池と小池という大小2つの池があったといい、享保年間(1716~1735)の頃から池の周囲に多くの茶屋ができて景勝地・遊興地として賑わったそうだ。

明治期になると界隈は花街となり、最盛期には料亭や茶屋が100軒余、芸妓も約300名いたといい、池には貸ボート、屋形船、釣り舟もあって賑わったという。

十二社・旅館一直 Google Map

所在地:新宿区西新宿4-12

Photo 2012.1.31

しかし昭和初期以降、徐々に埋立が進み、最初に北側の小池が消滅。戦後の1968年(昭和43)までに大池も全て埋め立てられたという。池の消滅と共に十二社の花街も衰退していったようで、当時の面影は少ない。しかし界隈には、当時の建物と思しき家屋や旅館などが数軒だけ残っている。

一直・2階窓の意匠

Photo 2012.1.31

以下の「廃墟徒然草」では、池の消失についてや往時の様子が、地図・写真を使って細かに述べられている。

廃墟徒然草 -Sweet Melancholly-

> 消滅する街~新宿ノーザンウエスト~ #71

東京DEEP案内

> 花街の痕跡・西新宿「角筈十二社」(2) 連れ込み旅館

#古い建物 新宿区 #街並み 新宿区

2/1から店頭にも並んでいるようなので、早速ご紹介。

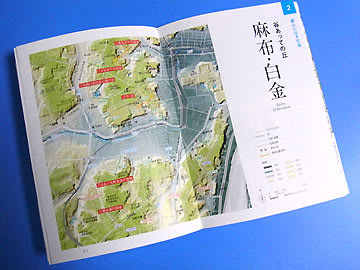

「凹凸を楽しむ 東京「スリバチ」地形散歩」

皆川 典久 著、洋泉社 発行、2012.2

私自身、フィールドワークにときどき出入りしている「東京スリバチ学会」。その成果を会長自らまとめて出版。

御縁があって私もコラムをちょっとだけ書かせて貰った。で、できあがった本が届いてビックリ。

図版が素晴らしい。立体的地形図が分かりやすく楽しい。

断面図がまた素晴らしい。でもって本文の方も素晴らしい。

東京をガイドする本は数多くあるが、こういうタイプの本は今までなかったのではないだろうか。自分も一緒になってところどころ歩いていたこともあって、現場感が手に取るように味わえる。地形散歩とか言ってるが、かなりがっちりした内容の本で驚いた。

近所の小さな本屋さんの新刊コーナーにもちゃんと置いてあった。書店員も面白いと思ったのだろうな。

さて、寒い間はこの本を読んでおいて、暖かくなったらまたスリバチ探索だな・・・。

スリバチブログ

早稲田大学33号館・第一研究棟(奥の高層部)

所在地:新宿区戸山1-24(早稲田大学戸山キャンパス内)

設計 :村野藤吾/村野・森建築事務所

建設年:1962(S37)

構造 :SRC+RC

階数 :12F?・塔屋2F・B1F

備考 :手前の低層棟は31号館(教室棟)

33号館の高層部は2011年3月に解体。

Photo 1987.7.16

解体直前の頃にも写真を撮ったのだが、手前の樹木がかなり大きくなって校舎群全体が見えなくなっていたため、全景は敢えて四半世紀前の写真で。

私などにとっては早稲田の文学部といえばこの建物の景色だった。キャンパスの入口から見ると、水平に伸びる低層棟(31号館)と、シンボリックに聳える高層棟が絶妙なバランスで組み合わさっていた。33号館の高層棟は、薄い板状のプロポーションから学内では国連ビルとも呼ばれていたという。

早稲田大学33号館(左:低層部、右:高層部)

Photo 2007.9.19 (Huginで2枚の画像を合成)

正門からプロムナードの坂を上り、ピロティによってゲート状になった31号館をくぐると、校舎群で囲まれた四角い中庭に出る。右は12階建て?の研究棟、正面は7階建ての教室棟で、この二つがT字型につながって33号館となっている。左側(写真の外)には低層の32号館があり、それらで囲まれた中庭を学生が往き来する。モダニズムの校舎ではあるが、中庭を持つ欧米の古いカレッジのような一体感のある雰囲気が創られている。

ところで、資料では11階建て(塔屋2階、地下1階)とあるのだが、外観写真で数えると12階分窓がある。本当は何階建てだったのだろう? 平らな場所に建っているので、入口が地階ということは無いはずだが・・・。資料があると思っていたのでつい確認しそびれてしまった。御存知の方は御一報を。

高層棟西側 Photo 2007.9.19

装飾がほとんどないいわゆるモダニズム建築。写真では暗くてよく分からないが、高層棟の1階部分は大半がピロティで、学生が自由に往き来することができるようになっていた。中庭を閉鎖的な空間にせず、人が入りやすくしておき、一方で視覚的には閉じて一体感を創っていたのが魅力的だった。

西側壁面の窓は1スパンおきで、東側に比べて開口部の大きさも小さい。屋上にはフレームが造られ、塔屋を隠し、全体を直方体のフォルムにしている。

穴八幡宮境内から Photo 2009.5.10

北側の離れた場所から見ると、かなりスリムな建物だったことがわかる。建て替えの直接の理由は耐震強度の不足なのだそうだが、研究室が手狭になっていたこともあるのかもしれない。でもプロポーションは確かに美しく魅力的だ。

東側壁面 Photo 2007.9.20

柱梁は打ち放しコンクリート。柱梁でつくられたグリッドの間の壁には煉瓦が張られている。ちなみに煉瓦の長手と小口を交互に並べたフランドル積み。

柱をよく見ると、上層階ほどわずかに細くしているようで、継ぎ目の所(写真右下)に段がついている。

各階にはそれより上の階の重さが掛かるが、上層階になればなるほど負担する荷重は減るので、柱を細くすることができる。昔の石造の教会の控え壁なども似たようなことになっている。ただ最近の鉄骨造建物では、鉄骨本体は細くなっているのだろうが、外観にまでそれが現れることは少ないようだ。柱を微妙に細くするのは、遠近感の強調にもなる。余談だが、大隈講堂の時計塔も上部がややすぼまっており、実際よりも高く感じられるようになっている。

33号館は高層部が2011年3月に解体完了した。同年4月に新しい高層棟の起工式が行われ、2013年2月には新高層棟が完成するという。その後、こんどは低層棟の改築解体が行われ、2014年8月に新低層棟を完成させる予定だそうだ。新棟の詳細なデザインは知らないが、中庭の一体感やスケール感は継承して欲しいところだ。

ディテールなどについてはまたこんど。

早稲田大学 文学学術院 > 33号館建替工事について > 新33号館イメージ

早稲田大学戸山キャンパスフラッシュ > 33号館工事の進捗

春秋堂日録 > 早稲田大学33号館

やっぱりモダニズムが好き! > 早大文学部校舎のディテール

aoilab 明治大学 建築史・建築論研究室(青井研究室)blog

> 取り壊し直前の早稲田大学(村野藤吾設計校舎)に行ってきました。

Tokyo Lost Architecture

#失われた建物 新宿区 #早稲田大学 #大学 #高層ビル

#村野藤吾