平日の出勤時刻とほぼ変わらない時刻に、ホテルをチェックアウト。

JR八戸線高架の反対側、本八戸駅南口に出ました。

駅舎とプラットホームの屋根のあいだから、前日宿泊したホテルが見えていますね。

このホテルは朝風呂も問題なく入れたし、まったく不可のないホテルでした(*^_^*)

さて、この日のスケジュールをかんたんにまとめますと・・・

(1)八戸市内にある

(2)その後弘前へ移動、弘前城【国指定史跡】を登城。

(3)青森市内へ移動し、一泊。

・・・という具合です。

この日は青森県内を満喫し、「試される大地」への上陸は翌日に持ち越し、ということになります。

いちおう今回の旅は「北日本完全制覇!」と銘打っています。

青森県内の諸城をスルーすることは許されません。

そしてこの日最初の登城となる根城へのアクセスは・・・

(1)まず徒歩で八戸の中心街へ出ます。

(2)そこから八戸駅行きのバスに乗車します。

(3)途中の根城・博物館前バス停で降車します。

・・・という行程になります。

話はさかのぼること3ヶ月前。

本八戸駅前のホテルを予約したうえで、そこから根城へのアクセスを検索していたときのこと。

Google Map先生のお力をお借りしていたおり、Map先生がおもしろそうな場所を表示したのでした。

「三八城公園」

まず「何て読むんだ?」という疑問。

「さんぱちじょう」? 「みやしろ」?

そして「三八城」という公園の名称。

いかにも「お城がありましたよ~(*^_^*)」っていうネーミングです。

なんとも私の知的好奇心をくすぐるではありませんか。

まず、読みは「みやぎこうえん」。

そして公園には、かつて八戸城が存在したことがわかりました。

さらには八戸城の建物が、公園近くの南部会館と、史跡根城の広場に現存しているとのこと。

そういったわけで、根城を登城する前に三八城公園に立ち寄ることとし、チェックアウトの時刻を早めにしました。

本八戸駅から八戸の中心街へと続く本八戸駅通りを歩いていきます。

「みやぎパーキング」。

三八城公園の近くであることを実感させます。

ところで看板にひっついている、フキダシのようなものはなんでしょう?

「ここは三八城旅館っていう大きな旅館だったらしいよ」

「八戸の最高齢者は107歳!のおばあちゃんなんだって~!」

「平成8年8月8日生まれの八戸ッ子が6人!いるらしいよ(男子3人、女子3人)」

みやぎパーキングの看板についていたフキダシは、正直どうでもいいような内容のもの。

こういったトリビア的な、というより本当の意味のトリビア(ムダ知識)が各店舗の看板、ウィンドウ、シャッターに記載されています。

なかには社長の趣味が何だの、といったまったく個人的なことをのたまうものもありますが、

「ここを曲がると↑三八城公園と↓おがみ神社があるらしいヨ」

という役に立つ情報もわずかにあるようです。

ナイスな情報をくれた酒屋さんの角を曲がり、フキダシのうるさい本八戸駅通りとはいったんお別れ。

住宅地へ入りました。通勤通学のため人通りがそこそこあります。

途中の十字路(画像中の人が歩いている地点)を右折すると三八城公園ですが、まずはこのまま直進。

三八城神社に着きました。

境内はそれほど広くなく、鳥居も立っておらず、そのまま拝殿へと通じています。

手水舎。

木が茂っていて虫が多く飛び交っていました(^_^;)

メンテナンスは大丈夫なのだろうか・・・?

どこかで見覚えのある女の子。

境内に置いてある大きな石。弁慶石というそうです。

案内看板によれば、石のくぼみが武蔵坊弁慶がつけた足形だそうです。

ちなみにその案内看板は前置きに、

「・・・後世の人々は『義経は・・・ひそかに平泉を脱出し、北をめざして旅にでた』という伝説を作り上げたのである。

世に言う『判官びいき』であろう。」

と記載して、あたかも弁慶石のいわれを否定しているようにも感じます。

三八城神社の拝殿。

なんらかの作業をしていたのか、脚立が放置されています(^_^;)

三八城神社の境内は、もともと八戸城の本丸があったところです。

明治4年(1871年)廃藩置県で城内の建物が取り壊され、明治11年(1878年)その跡に建てられました。

祭神は八戸藩初代藩主・南部直房、南部氏の祖である南部光行と南部氏の祖先にあたる甲斐源氏の祖・源義光(新羅三郎)の3柱です。

旅の晴天と重要人物の護衛を祈願し、早々ながら境内を出ました。

次いで三八城公園へ。

公園に入ってすぐ右側に、ややひっそりと立っている「八戸城本丸跡」の碑。

園内は八戸城の遺構がほとんど残っていませんでした。

園内にある築山。八戸城当時のものかは不明です。

築山に立っている八戸城跡碑。

見上げるほどの高さがある、かなり大きな石碑です。

それに比べて字は小さく、何が書いてあるか読めません。(私が浅学の徒であることが大きな理由なのですが(^_^;))

そのためか、横には碑文の内容を現代語訳した案内板が立っています。

ここは案内文をまるごと借用させていただき・・・

寛永6年(1629)、南部利直は、荒地を開いて城を築き、周りには二重堀を巡らし、郡奉行をおいてこの地を治めていた。

寛文4年(1664)、利直の後を継いだ重直は、子がないまま没した。

この年将軍家綱は、重直の遺領10万石のうち8万石を次弟の七戸隼人重信に継がせ、末弟の中里数馬直房には2万石を与え新たに分家させた。

寛文6年、直房は八戸城に入り、それから250年余りにわたり歴代の藩主・賢臣達が文武に励み、農業・養蚕・織布・畜産の振興に努め、領内は豊かになっていった。

(中略)

明治2年(1869)、版籍奉還して八戸城は政府の管理となったが、のちに子爵南部利克所有となった。

明治11年(1878)八戸城に三八城神社が創建され、新羅三郎義光、南部三郎光行、南部左衛門佐直房を祀り県社に名を連ねた。

・・・案内文はさらに続き、三八城神社の改築を記念して石碑を立てた次第である、と締めくくります。

この石碑は昭和3年に立てられたもので、碑文本体は漢文で記されています。

築山には八戸城跡碑をはじめとする数基の石碑のほか、八戸藩の藩祖・南部直房公銅像が立っています。

八戸藩は、石高では盛岡藩の約4分の1で盛岡南部家の傍流の出身ではありますが、将軍の裁定により成立した藩であることから、当初より盛岡藩とは独立した組織であるとみなされていました。

築山を下りて、公園の西側へ。

西側は断崖になっていて、八戸市内を一望できます。

三八城公園を出ました。

公園からそのまま進んだところにある八戸市公会堂。

公会堂の脇に「八戸城跡」と「三八城公園」の石標が立ちます。

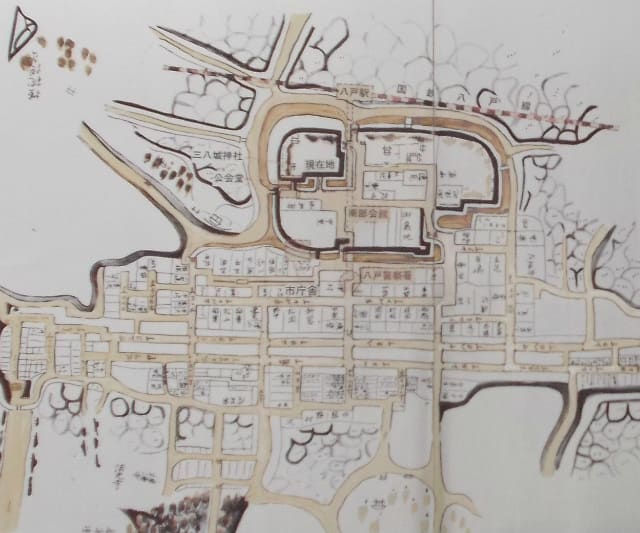

2本の石標のあいだにある立看板は、八戸城を案内するもの。

八戸城の由来とともに、往時の八戸城の図面と現在の地図(といっても昭和54年当時ですが)を重ねた地図を表示しています。

八戸市公会堂のあたりに、本丸と二の丸を隔てる堀があったようです。

また、八戸城があった当時の道の多くが、現在もそのまま利用されていることもわかります。

八戸城外、画像中央やや下にある、東西に進む二重の道もそのひとつで、この道路が現在の八戸の中心街を形成しています。

ちなみに昭和54年作成の看板なので、鉄道は「国鉄八戸線」、そして本八戸駅は「八戸駅」となっています。

現在の八戸駅は、最初は「尻内駅」で、本八戸駅が「八戸駅」でした。

八戸市公会堂から、ふたたび本八戸駅通りに戻りました。

「この門は八戸城の一部らしいですよ 『楼門』ってゆう構造では全国で最大級なんだって」

・・・という語法をちょっと誤っているフキダシのとおり、この門は旧八戸城角御殿表門【青森県指定文化財】で、八戸城の数少ない遺構のひとつです。

建築当初から移築されず保存されていて、現在は南部会館の表門になっています。

駅前通りを中心街方向へ歩いていきます。

八戸市庁前のロータリー。このあたりはもう八戸城の外にあたります。

2本のヒマラヤスギの大木が見事です。八戸城があった当時から立っているのかな・・・?

そういえば「八戸市役所」ではなく「八戸市庁」っていうんですね。

「市役所」を「市庁」と称するのは、どうも八戸だけなんだとか。

八戸の中心街に着きました。

先ほど述べた二重の道路です。

片側2車線の一方通行になっていて、こちらは西行きの市道。

ちなみに反対側は東行きの国道340号線で、こちらも一方通行のまま終点の国道45号に続きます。

ということは、国道45号側からは国道340号に入れないため、八戸側からは国道340号を走破することはできない、ということです。

だんだん八戸城とは関係がない話になってきたので、このへんで終了。

忘れていました、八戸城のもうひとつの遺構・・・

史跡根城の広場に移築されている旧八戸城東門【八戸市指定文化財】です。

八戸城築城のおり、もともと根城にあった門を移築して使用したのが、八戸城東門だったそうです。

しかし幕末期に大風で倒れてしまい、再築したものを家臣の屋敷の門として用いていたのが、現存するこの門だそうです。

八戸城の登城、これにて本当におしまい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます