The Rest Room of ISO Management

ISO休戦

最後の高松への審査出張―ついでの大塚国際美術館観覧

日本で“法の下の平等”という近代民主国家の大原則は一体どうなっているのだろうか。

つい先日、“公選法違反の疑い”で辞任した閣僚が居た。だがその閣僚を指揮する首相は“公選法違反の疑い”があっても辞任する気配がない。その原因は“桜を見る会”の開催をめぐってのもの。会への参加者に首相とその側近の後援会メンバーが優先的に選ばれ参加していた、というのだ。閣僚の辞任に当たっては、“本人が疑いを晴らすべきだ。”と首相はコメントしている、という。この度の疑惑について、御本人はどのように説明するのだろうか。

その上、その会の前夜祭にその後援会メンバーの参加者を都内高級ホテルに会費5千円で夕食会に招待したという。その都内高級ホテルでたった5千円の費用で参加できるのかの疑惑だ。つまり首相事務所が会費を補てんしている疑いがある。先週末、この疑いを御本人がようやく口頭のみで説明した。しかしその根拠を示す客観的証拠の提示はなかった。

しかも、本題の“桜を見る会”に後援会メンバーが優先的に選ばれ参加していたことについては、未だに説明はない。これは明らかに公私混同。やりたい放題、好き放題。この首相にとってはいつものことで、モリカケよりは遥かに“せこい話”。そして、来年の“桜を見る会”は開催中止とした。臭いものに蓋。

果たして日本の法体系では、犯罪を犯していても、今後その犯罪を犯さないと表明さえすれば御赦免となるのだろうか。ドロボーは“もうドロボーしません”と言えば、罪に問われないのだろうか。殺人者は“もうコロシはしません”と言えば逮捕されない、というのだろうか。過去に犯された事実によって、裁かれるのが近代法の大原則ではないのか。

そしてここでも、個人情報保護と公共安全のため、という理由で肝心の情報開示は行われない。特に、個人情報は勝手に使われて場合によっては業者間で取引すら行われているにもかかわらず、権力者の恣意のまま都合よく秘匿されてしまっている。

そして、首相の法的疑惑には法務当局は動く気配が全くない。いわゆる“上級国民”と平民の区別・選別が、高級官僚によって行われ、忖度が働いているのであろうか。日本で“法の下の平等”はどうなっているのだろうか。

特に最近は検察の動きに合点が行かない。検察の職務遂行能力が低下している印象もある。特に、大阪では厚労省高級官僚への冤罪事件や、最近の容疑者逃亡事件が相次いでいる事例もあり、規律の低下も疑われる。

さらに最近の検察は公権力が介入する余地の少ない大手自動車会社の内紛にわざわざ容喙し、国際的に著名な経営者を逮捕したのには、大きな疑問が残る。いずれ公判で逮捕の正当性が争われることになるのだろうが、もし負ければ日本の検察の国際的信用は大きく損なわれることになる。それは日本の国益を大きく損ねることになる。検察に訴え出た日本人経営者も社内での“不正”が露呈してトップの座を譲っている、メクソハナクソの争いだったのではないか。いわば会社経営陣全体が腐敗しているのが実態だったのではないか。それに公権力が片側に肩入れして容喙するのはいかがなもの、だったのではないか。その真贋を瞬時に見極める点でも、検察の能力は低下しているように見受けるが、どうだろうか。

翻って隣国韓国では、その司法の対応・判断(特に裁判所のポピュリズム)に多くの疑問があるが、検察当局の動きは法務大臣の疑惑に対する聴取に着手するなど秋霜烈日。また、米国も大統領弾劾に向けての動きが粛々と為されているようだ。

それに引き替え、我日本では忖度に明け暮れているのではないか。チェック機構が働かず、政府当局がますます劣化、腐敗して行く懸念はないのだろうか。安倍政権に至って、劣化が甚だしい印象がある。

最近の日本社会の雰囲気に緊張感が薄く、活気が無いのはどういうことだろうか。忖度で不正が罷り通り、正義が捻じ曲げられるようでは、社会に活気は生まれまい。絶望する若者は増える一方で、世の中は暗くなるだろう。安倍氏はその上に胡坐を掻き、やりたい放題、好き放題なのだ。

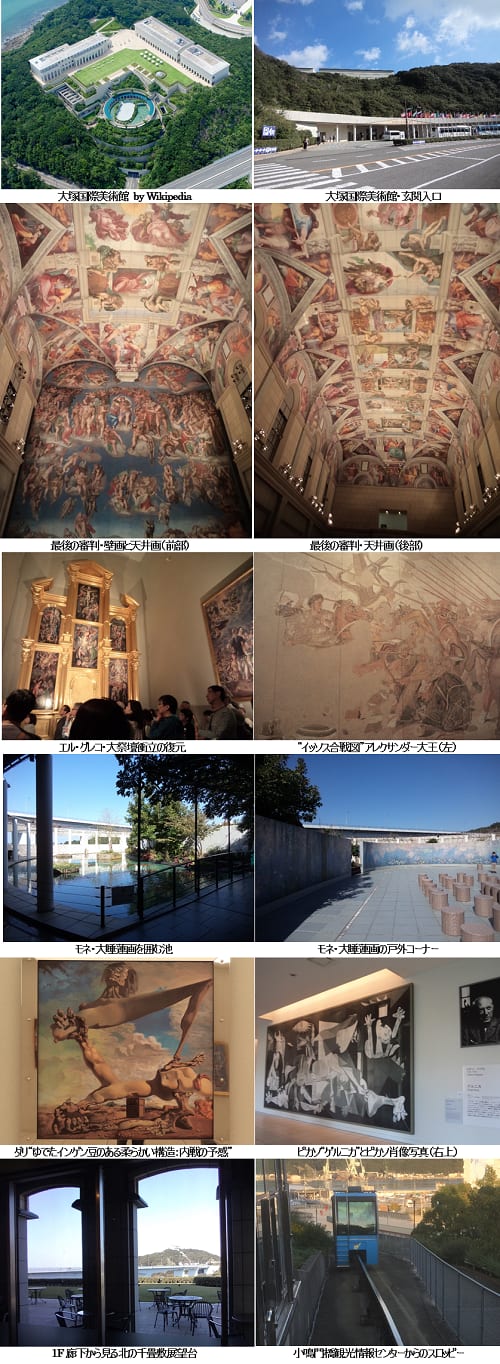

さて、今回は前回に引き続き“最後の高松への審査出張”の2日目、大塚国際美術館観覧を報告したい。前日、高松市内で審査後、JR高徳線・鳴門線で鳴門に移動し、1泊。翌日朝、鳴門駅前のバス停から大塚国際美術館に向かう。鳴門駅前からは約20分弱で結構近い。途中で海を渡る小鳴門橋を通る。この橋の東隣には淡路島から来る高速道路・神戸淡路鳴門自動車道の巨大な橋がある。つまり、美術館は、南北約6km、東西約2km、面積約7.06km2の大毛島(おおげじま)にあるのだ。このバス、高速バス停もある小鳴門橋バス停から美術館前までほぼ満員になった。平日でこの来訪者の数は驚きだ。海岸線を走るバス車窓からの眺めは良い。美術館は9時半開館だ。

同美術館について、詳しくはWikipediaによれば次のように説明されている。(ブログ筆者により編集再構成)

大塚国際美術館 (The Otsuka Museum of Art) は、徳島県鳴門市の鳴門公園内にある、陶板複製画を中心とした美術館。運営は一般財団法人大塚美術財団。

大塚製薬グループが創業75周年事業として1998年(平成10年)に開館した美術館で、西洋名画等をオリジナルと同じ大きさに複製し展示する陶板名画美術館である。

延床面積は29,412m2で、開館当初は美術館として日本一を誇ったが、現在は2007年(平成19年)に開館した国立新美術館(47,960m2)に次ぐ日本第2位である。美術館の年間来場者数は約42万人(2018年度)。

建築費や各絵画の使用料(著作権料)などを含め、総工費400億円。坂倉建築研究所が設計し、竹中工務店が施行した。

展示されている作品は、大塚オーミ陶業株式会社が開発した特殊技術によって、世界中の名画を陶器の板に原寸で焼き付けたものである。オリジナルの収集に拘るのではなく、自社技術を用いてふんだんに作品を複製・展示するという構想は、企業の文化事業としての私立美術館の中でも非常に特異な試みといえる。美術教育に資するべく、作品は古代から現代に至るまで極めて著名、重要なものばかりを展示しており、これらを原寸で鑑賞することでその良さを理解し、将来実物を現地で鑑賞して欲しい、との願いが込められている。

陶板複製画は原画と違い、風水害や火災などの災害や光による色彩の退行に非常に強く、約2,000年以上にわたってそのままの色と形で残るので、これからの文化財の記録保存のあり方に大いに貢献すると期待されている。 この特徴を生かし、大塚国際美術館では写真撮影が一定条件下で許可されていたり、直接手を触れられたり、一部作品を屋外に展示していたりする。屋外の庭園に展示されたモネの『睡蓮』などはその性質を生かした好例である。

もう一つの特徴として、今は現存しない作品[修復前後の、レオナルド・ダ・ヴィンチ(の2つの)『最後の晩餐』(の比較が可能)、戦火で失われたゴッホの『ひまわり』]や、戦災等で各地に分散されている作品(エル・グレコの大祭壇衝立)を復元するなどの試みも行われている。

板を組み合わせることで大型化にも対応でき、ミケランジェロの『最後の審判』も、オリジナルの展示環境(システィーナ礼拝堂)全体を再現した「システィーナ・ホール」に展示されている。

この地に陶板画の美術館が建設されることになったきっかけは1971年当時、大塚グループ各社の相談役だった大塚正士の下に、末弟の大塚正富(当時大塚化学技術部長、現・アース製薬特別顧問)らが訪れ、鳴門海峡に面した砂浜で採取した砂でタイルを作る事業を提案。コンクリートの原料として阪神方面に売られていた徳島の砂に付加価値を高めて販売することが大塚や徳島のためになるとの考えからであった。そして1973年、タイルを製造する大塚オーミ陶業を大阪に設立するが、その年に第一次オイルショックが発生して景気が低迷。受注のなくなった大塚オーミ陶業の技術を生かすべく、陶板に絵を描いて美術品を作ることを思いつき、その技法を確立。後に大型美術陶板化に成功し、その技術の集大成と大塚グループの75周年記念事業として構想から、使用許可、完成まで10年の歳月をかけ、美術館の建設・設置に至ったものである。

鳴門を建設場所に選んだのは、第一に鳴門が大塚グループ発祥の地であること。第二に大鳴門橋や明石海峡大橋などが完成し、阿波踊り以外に特段集客能力のない徳島に人の流れをせき止める『ダム』の役目がある施設を両橋が完成する前に建設したいと考えたからであった。しかし、建設にあたり所在地が国立公園内であるため、建設許可だけで5年の歳月をかけたことや、景観維持と自然公園法により高さ13m以内とするために、一旦山を削り取り、地下5階分の構造物を含めた巨大な建物を造ったうえで、また埋め戻すという難工事を敢行している。

山際の美術館前・バス停に到着して、見上げるが山しか見えない。秘密基地・要塞の観がある。山の中に入って行く感じ。今後、増築の要求が出てきた場合、どうするのだろうか。建物の空調等の機械・設備も地下。地下に埋めたのは“安全のため?”と思ったが、“景観維持と自然公園法”の規制によるものとは知らなかった。この美術館は、全世界の名画の陶板複製画を中心とした美術館。悪く言えばフェイク美術館だが、このような美術館の類例は他に世界にはない。

長いエスカレータで昇って行って、ようやく会場フロアーB3(地下3階)に着く。荷物をコインロッカーに預けて、いよいよ進入。左手にカフェ。右手に土産物ショップ。ショップの入口に音声ガイドの貸し出し受付がある。最近は音声ガイドがあれば必ず借りることにしている。

正面には“システィーナ・ホール”があり、ミケランジェロの“最後の審判”を再現したホールになっている。向こう正面の壁中央にキリスト像が描かれている。天井には聖書のエピソードを描いた天井画がそのまま再現。私の印象では、過去に見た美術書から全体に色彩が薄いように感じるが、本物を見てはいないので何とも言えない。また、そのためか迫力を感じない。天井画も距離が有り過ぎて、よく分からない。まっ、撮れるだけ名画写真を撮るつもりで取り組み開始。

それにしても昔から思っていたことだが、キリストが亡くなった人の霊魂を天国行きと地獄行きに裁くのは、教義としては正しいのだろうか。浄土真宗の門外漢としては釈然としない。キリストと神は同じ:父と子と聖霊は一体・三位一体なので、礼拝堂の壁と天井に装飾されたはずなのだろうと、思うのだが。

左手カフェにはゴッホの絵にある部屋を模したコーナーがある。その奥にはエルグレコの復元コーナー。その奥から古代、中世の有名絵画の展示が始まる。上階B2はルネッサンス・バロック、B1はバロック・現代、1F・2Fは現代・テーマ展示となり、下から順次昇って鑑賞するようになっている。

先ず印象的だったのは、1831年にポンペイで火山灰の中から出土した有名な“イッソス合戦図”の復元モザイク画である。ペルシアの王ダレイオス3世の軍と戦っているアレクサンダー大王の表情が有名だ。ファランクス(重装歩兵 による密集陣形)の槍先が揃っているのが美しく威力を感じる。アレクサンダーの槍が敵兵の腹を貫いているようだが、槍を持つ手の部分が欠落しているので、そうと読み取るのに時間がかかった。世界史の教科書にある東ローマ帝国のユスティニアヌス帝の随臣たちとのモザイク画もあった。その他、キリスト教宗教画多数あり。

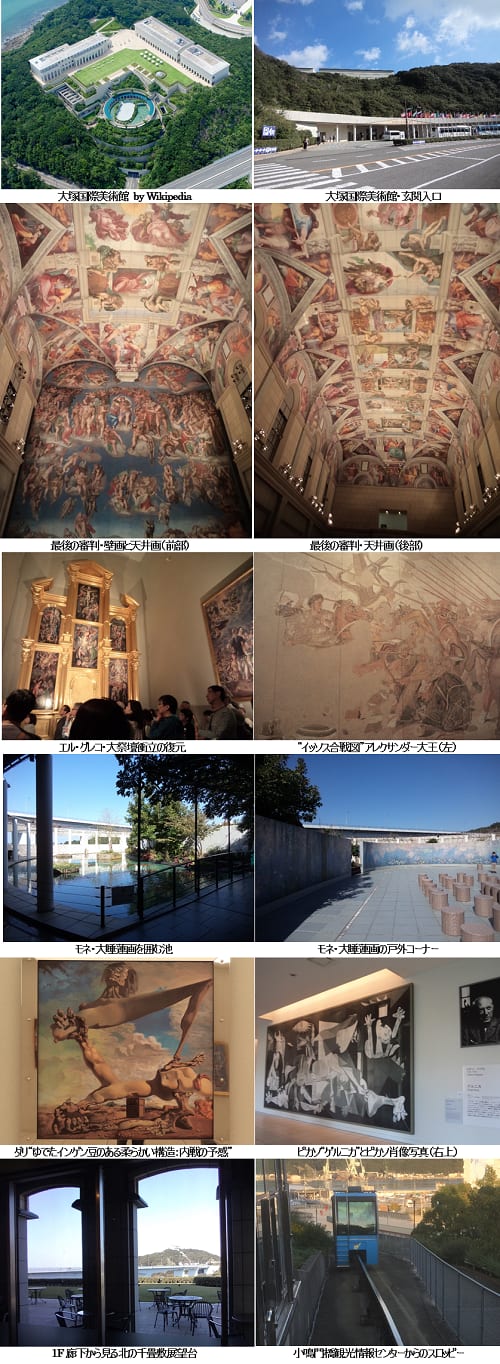

B2には、ラファエロの哲人の肖像画で有名な“アテネの学堂”、ボッティチェリの“ヴィーナスの誕生”、ブリューゲル“バベルの塔”、ダ・ヴィンチ“モナ・リザ”、フェルメール“真珠耳飾りの小女”がある。“バベルの塔”は大阪に、“真珠耳飾りの小女”は神戸に原画が来ていたので見たことがあるがその再現色に違和感はなかった。戸外の池に囲まれたモネの“大睡蓮”の庭もある。

B1では、ゴヤの一連の絵の展示。“プリンシペ・ピオの丘での銃殺”、“着衣のマハ”、“裸のマハ”等が見れる。改めてゴヤの厳しい現実を見極める強い視線を感じる。ゴッホの7つの“ひまわり”の画。ドラクロアの“民衆を率いる自由の女神”、マネ“笛を吹く少年”、ミレー“落穂拾い”、ダヴィット“ナポレオンの皇帝戴冠式”、ムンク“叫び”、“思春期”がある。ここは日本人になじみの多い印象派の絵が多い。確か、“笛を吹く少年”、“叫び”、“思春期”は原画を見た覚えがある。

2Fはピカソをはじめとした現代絵画の展示が主。ダリ“ゆでたインゲン豆のある柔らかい構造:内戦の予感”は、70年大阪万博の会場で展示されていた記憶があるが、何だかその不気味な異様感や緊迫感が違う印象だ。具体的にどこが違うのかは分からない。初見でないからか、やはり色彩の問題だろうか。万博会場で見た時は、既に美術本で見知っていたが、やはり本物は良いと感心したものだった。

広いロビーに展示されたピカソ“ゲルニカ”はやはりサイズ感が凄いが、残念ながら陶板の境目が若干気になる。その他、だまし絵等、テーマ展示もある。これでこの美術館を一巡した。

10時前からこの美術館に在って、世界的名画に囲まれ空腹にも気付かず、身体的、精神的疲労が強い。一通り鑑賞したら、ここで別館のレストランに行って昼食のつもりだったので、その通りにした。別館に移動するには、一旦戸外に出なければならない。外の空気が久しぶりの感じ。西側には高速道路があり、行きかう車が現実感を呼び覚ます。北の方には、鳴門海峡を見下ろす千畳敷展望台が見える。

レストランに入ると、“もう売り切れているメニューがあるが、構わないか”との問いかけあるが、もうそんなコトどうでも良い。着席すると、さらに疲労感がどっと出てくる。3時でラストオーダー、3時半で閉店だとの説明、もうそんな時間かと時計を見ると2時半。“鯛の茶漬け”が売り切れ、“うずしお海鮮丼1200円”を注文。料理は丁寧な仕上がりでその値段通。

食事後残る30分で、もう一度フロア毎に写真を撮って回り、復習。実は、高速鳴門~神戸・三宮の高速バス指定切符を予約していたので、間に合わせる必要があった。

来館時に乗った路線バスで鳴門駅の手前、小鳴門橋バス停で降車。ここで高速道路上の高速鳴門バス停に向かう。高速道路下の観光情報センターから小さなモノレール・スロッピーという乗り物で上方へ昇る。大きな荷物の人や、高齢者、身障者の負担軽減目的であろう。無料だ。お蔭で無事予定通り帰神。

つい先日、“公選法違反の疑い”で辞任した閣僚が居た。だがその閣僚を指揮する首相は“公選法違反の疑い”があっても辞任する気配がない。その原因は“桜を見る会”の開催をめぐってのもの。会への参加者に首相とその側近の後援会メンバーが優先的に選ばれ参加していた、というのだ。閣僚の辞任に当たっては、“本人が疑いを晴らすべきだ。”と首相はコメントしている、という。この度の疑惑について、御本人はどのように説明するのだろうか。

その上、その会の前夜祭にその後援会メンバーの参加者を都内高級ホテルに会費5千円で夕食会に招待したという。その都内高級ホテルでたった5千円の費用で参加できるのかの疑惑だ。つまり首相事務所が会費を補てんしている疑いがある。先週末、この疑いを御本人がようやく口頭のみで説明した。しかしその根拠を示す客観的証拠の提示はなかった。

しかも、本題の“桜を見る会”に後援会メンバーが優先的に選ばれ参加していたことについては、未だに説明はない。これは明らかに公私混同。やりたい放題、好き放題。この首相にとってはいつものことで、モリカケよりは遥かに“せこい話”。そして、来年の“桜を見る会”は開催中止とした。臭いものに蓋。

果たして日本の法体系では、犯罪を犯していても、今後その犯罪を犯さないと表明さえすれば御赦免となるのだろうか。ドロボーは“もうドロボーしません”と言えば、罪に問われないのだろうか。殺人者は“もうコロシはしません”と言えば逮捕されない、というのだろうか。過去に犯された事実によって、裁かれるのが近代法の大原則ではないのか。

そしてここでも、個人情報保護と公共安全のため、という理由で肝心の情報開示は行われない。特に、個人情報は勝手に使われて場合によっては業者間で取引すら行われているにもかかわらず、権力者の恣意のまま都合よく秘匿されてしまっている。

そして、首相の法的疑惑には法務当局は動く気配が全くない。いわゆる“上級国民”と平民の区別・選別が、高級官僚によって行われ、忖度が働いているのであろうか。日本で“法の下の平等”はどうなっているのだろうか。

特に最近は検察の動きに合点が行かない。検察の職務遂行能力が低下している印象もある。特に、大阪では厚労省高級官僚への冤罪事件や、最近の容疑者逃亡事件が相次いでいる事例もあり、規律の低下も疑われる。

さらに最近の検察は公権力が介入する余地の少ない大手自動車会社の内紛にわざわざ容喙し、国際的に著名な経営者を逮捕したのには、大きな疑問が残る。いずれ公判で逮捕の正当性が争われることになるのだろうが、もし負ければ日本の検察の国際的信用は大きく損なわれることになる。それは日本の国益を大きく損ねることになる。検察に訴え出た日本人経営者も社内での“不正”が露呈してトップの座を譲っている、メクソハナクソの争いだったのではないか。いわば会社経営陣全体が腐敗しているのが実態だったのではないか。それに公権力が片側に肩入れして容喙するのはいかがなもの、だったのではないか。その真贋を瞬時に見極める点でも、検察の能力は低下しているように見受けるが、どうだろうか。

翻って隣国韓国では、その司法の対応・判断(特に裁判所のポピュリズム)に多くの疑問があるが、検察当局の動きは法務大臣の疑惑に対する聴取に着手するなど秋霜烈日。また、米国も大統領弾劾に向けての動きが粛々と為されているようだ。

それに引き替え、我日本では忖度に明け暮れているのではないか。チェック機構が働かず、政府当局がますます劣化、腐敗して行く懸念はないのだろうか。安倍政権に至って、劣化が甚だしい印象がある。

最近の日本社会の雰囲気に緊張感が薄く、活気が無いのはどういうことだろうか。忖度で不正が罷り通り、正義が捻じ曲げられるようでは、社会に活気は生まれまい。絶望する若者は増える一方で、世の中は暗くなるだろう。安倍氏はその上に胡坐を掻き、やりたい放題、好き放題なのだ。

さて、今回は前回に引き続き“最後の高松への審査出張”の2日目、大塚国際美術館観覧を報告したい。前日、高松市内で審査後、JR高徳線・鳴門線で鳴門に移動し、1泊。翌日朝、鳴門駅前のバス停から大塚国際美術館に向かう。鳴門駅前からは約20分弱で結構近い。途中で海を渡る小鳴門橋を通る。この橋の東隣には淡路島から来る高速道路・神戸淡路鳴門自動車道の巨大な橋がある。つまり、美術館は、南北約6km、東西約2km、面積約7.06km2の大毛島(おおげじま)にあるのだ。このバス、高速バス停もある小鳴門橋バス停から美術館前までほぼ満員になった。平日でこの来訪者の数は驚きだ。海岸線を走るバス車窓からの眺めは良い。美術館は9時半開館だ。

同美術館について、詳しくはWikipediaによれば次のように説明されている。(ブログ筆者により編集再構成)

大塚国際美術館 (The Otsuka Museum of Art) は、徳島県鳴門市の鳴門公園内にある、陶板複製画を中心とした美術館。運営は一般財団法人大塚美術財団。

大塚製薬グループが創業75周年事業として1998年(平成10年)に開館した美術館で、西洋名画等をオリジナルと同じ大きさに複製し展示する陶板名画美術館である。

延床面積は29,412m2で、開館当初は美術館として日本一を誇ったが、現在は2007年(平成19年)に開館した国立新美術館(47,960m2)に次ぐ日本第2位である。美術館の年間来場者数は約42万人(2018年度)。

建築費や各絵画の使用料(著作権料)などを含め、総工費400億円。坂倉建築研究所が設計し、竹中工務店が施行した。

展示されている作品は、大塚オーミ陶業株式会社が開発した特殊技術によって、世界中の名画を陶器の板に原寸で焼き付けたものである。オリジナルの収集に拘るのではなく、自社技術を用いてふんだんに作品を複製・展示するという構想は、企業の文化事業としての私立美術館の中でも非常に特異な試みといえる。美術教育に資するべく、作品は古代から現代に至るまで極めて著名、重要なものばかりを展示しており、これらを原寸で鑑賞することでその良さを理解し、将来実物を現地で鑑賞して欲しい、との願いが込められている。

陶板複製画は原画と違い、風水害や火災などの災害や光による色彩の退行に非常に強く、約2,000年以上にわたってそのままの色と形で残るので、これからの文化財の記録保存のあり方に大いに貢献すると期待されている。 この特徴を生かし、大塚国際美術館では写真撮影が一定条件下で許可されていたり、直接手を触れられたり、一部作品を屋外に展示していたりする。屋外の庭園に展示されたモネの『睡蓮』などはその性質を生かした好例である。

もう一つの特徴として、今は現存しない作品[修復前後の、レオナルド・ダ・ヴィンチ(の2つの)『最後の晩餐』(の比較が可能)、戦火で失われたゴッホの『ひまわり』]や、戦災等で各地に分散されている作品(エル・グレコの大祭壇衝立)を復元するなどの試みも行われている。

板を組み合わせることで大型化にも対応でき、ミケランジェロの『最後の審判』も、オリジナルの展示環境(システィーナ礼拝堂)全体を再現した「システィーナ・ホール」に展示されている。

この地に陶板画の美術館が建設されることになったきっかけは1971年当時、大塚グループ各社の相談役だった大塚正士の下に、末弟の大塚正富(当時大塚化学技術部長、現・アース製薬特別顧問)らが訪れ、鳴門海峡に面した砂浜で採取した砂でタイルを作る事業を提案。コンクリートの原料として阪神方面に売られていた徳島の砂に付加価値を高めて販売することが大塚や徳島のためになるとの考えからであった。そして1973年、タイルを製造する大塚オーミ陶業を大阪に設立するが、その年に第一次オイルショックが発生して景気が低迷。受注のなくなった大塚オーミ陶業の技術を生かすべく、陶板に絵を描いて美術品を作ることを思いつき、その技法を確立。後に大型美術陶板化に成功し、その技術の集大成と大塚グループの75周年記念事業として構想から、使用許可、完成まで10年の歳月をかけ、美術館の建設・設置に至ったものである。

鳴門を建設場所に選んだのは、第一に鳴門が大塚グループ発祥の地であること。第二に大鳴門橋や明石海峡大橋などが完成し、阿波踊り以外に特段集客能力のない徳島に人の流れをせき止める『ダム』の役目がある施設を両橋が完成する前に建設したいと考えたからであった。しかし、建設にあたり所在地が国立公園内であるため、建設許可だけで5年の歳月をかけたことや、景観維持と自然公園法により高さ13m以内とするために、一旦山を削り取り、地下5階分の構造物を含めた巨大な建物を造ったうえで、また埋め戻すという難工事を敢行している。

山際の美術館前・バス停に到着して、見上げるが山しか見えない。秘密基地・要塞の観がある。山の中に入って行く感じ。今後、増築の要求が出てきた場合、どうするのだろうか。建物の空調等の機械・設備も地下。地下に埋めたのは“安全のため?”と思ったが、“景観維持と自然公園法”の規制によるものとは知らなかった。この美術館は、全世界の名画の陶板複製画を中心とした美術館。悪く言えばフェイク美術館だが、このような美術館の類例は他に世界にはない。

長いエスカレータで昇って行って、ようやく会場フロアーB3(地下3階)に着く。荷物をコインロッカーに預けて、いよいよ進入。左手にカフェ。右手に土産物ショップ。ショップの入口に音声ガイドの貸し出し受付がある。最近は音声ガイドがあれば必ず借りることにしている。

正面には“システィーナ・ホール”があり、ミケランジェロの“最後の審判”を再現したホールになっている。向こう正面の壁中央にキリスト像が描かれている。天井には聖書のエピソードを描いた天井画がそのまま再現。私の印象では、過去に見た美術書から全体に色彩が薄いように感じるが、本物を見てはいないので何とも言えない。また、そのためか迫力を感じない。天井画も距離が有り過ぎて、よく分からない。まっ、撮れるだけ名画写真を撮るつもりで取り組み開始。

それにしても昔から思っていたことだが、キリストが亡くなった人の霊魂を天国行きと地獄行きに裁くのは、教義としては正しいのだろうか。浄土真宗の門外漢としては釈然としない。キリストと神は同じ:父と子と聖霊は一体・三位一体なので、礼拝堂の壁と天井に装飾されたはずなのだろうと、思うのだが。

左手カフェにはゴッホの絵にある部屋を模したコーナーがある。その奥にはエルグレコの復元コーナー。その奥から古代、中世の有名絵画の展示が始まる。上階B2はルネッサンス・バロック、B1はバロック・現代、1F・2Fは現代・テーマ展示となり、下から順次昇って鑑賞するようになっている。

先ず印象的だったのは、1831年にポンペイで火山灰の中から出土した有名な“イッソス合戦図”の復元モザイク画である。ペルシアの王ダレイオス3世の軍と戦っているアレクサンダー大王の表情が有名だ。ファランクス(重装歩兵 による密集陣形)の槍先が揃っているのが美しく威力を感じる。アレクサンダーの槍が敵兵の腹を貫いているようだが、槍を持つ手の部分が欠落しているので、そうと読み取るのに時間がかかった。世界史の教科書にある東ローマ帝国のユスティニアヌス帝の随臣たちとのモザイク画もあった。その他、キリスト教宗教画多数あり。

B2には、ラファエロの哲人の肖像画で有名な“アテネの学堂”、ボッティチェリの“ヴィーナスの誕生”、ブリューゲル“バベルの塔”、ダ・ヴィンチ“モナ・リザ”、フェルメール“真珠耳飾りの小女”がある。“バベルの塔”は大阪に、“真珠耳飾りの小女”は神戸に原画が来ていたので見たことがあるがその再現色に違和感はなかった。戸外の池に囲まれたモネの“大睡蓮”の庭もある。

B1では、ゴヤの一連の絵の展示。“プリンシペ・ピオの丘での銃殺”、“着衣のマハ”、“裸のマハ”等が見れる。改めてゴヤの厳しい現実を見極める強い視線を感じる。ゴッホの7つの“ひまわり”の画。ドラクロアの“民衆を率いる自由の女神”、マネ“笛を吹く少年”、ミレー“落穂拾い”、ダヴィット“ナポレオンの皇帝戴冠式”、ムンク“叫び”、“思春期”がある。ここは日本人になじみの多い印象派の絵が多い。確か、“笛を吹く少年”、“叫び”、“思春期”は原画を見た覚えがある。

2Fはピカソをはじめとした現代絵画の展示が主。ダリ“ゆでたインゲン豆のある柔らかい構造:内戦の予感”は、70年大阪万博の会場で展示されていた記憶があるが、何だかその不気味な異様感や緊迫感が違う印象だ。具体的にどこが違うのかは分からない。初見でないからか、やはり色彩の問題だろうか。万博会場で見た時は、既に美術本で見知っていたが、やはり本物は良いと感心したものだった。

広いロビーに展示されたピカソ“ゲルニカ”はやはりサイズ感が凄いが、残念ながら陶板の境目が若干気になる。その他、だまし絵等、テーマ展示もある。これでこの美術館を一巡した。

10時前からこの美術館に在って、世界的名画に囲まれ空腹にも気付かず、身体的、精神的疲労が強い。一通り鑑賞したら、ここで別館のレストランに行って昼食のつもりだったので、その通りにした。別館に移動するには、一旦戸外に出なければならない。外の空気が久しぶりの感じ。西側には高速道路があり、行きかう車が現実感を呼び覚ます。北の方には、鳴門海峡を見下ろす千畳敷展望台が見える。

レストランに入ると、“もう売り切れているメニューがあるが、構わないか”との問いかけあるが、もうそんなコトどうでも良い。着席すると、さらに疲労感がどっと出てくる。3時でラストオーダー、3時半で閉店だとの説明、もうそんな時間かと時計を見ると2時半。“鯛の茶漬け”が売り切れ、“うずしお海鮮丼1200円”を注文。料理は丁寧な仕上がりでその値段通。

食事後残る30分で、もう一度フロア毎に写真を撮って回り、復習。実は、高速鳴門~神戸・三宮の高速バス指定切符を予約していたので、間に合わせる必要があった。

来館時に乗った路線バスで鳴門駅の手前、小鳴門橋バス停で降車。ここで高速道路上の高速鳴門バス停に向かう。高速道路下の観光情報センターから小さなモノレール・スロッピーという乗り物で上方へ昇る。大きな荷物の人や、高齢者、身障者の負担軽減目的であろう。無料だ。お蔭で無事予定通り帰神。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « 最後の高松へ... | 御即位記念 第... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |