ここで、マネの友人たちの絵の現場を訪ねてみよう。

クリシー大通りを北上し、地下鉄ラ・フルシェ駅の交差点で北西に折れると、ほどなくフィレデリック・バジールのアトリエが見えてくる。

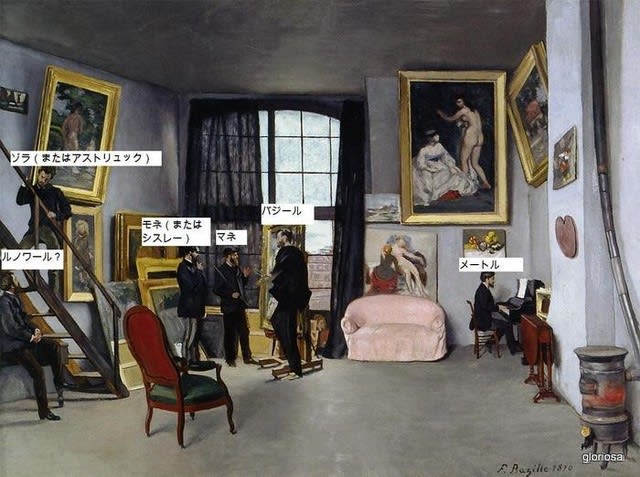

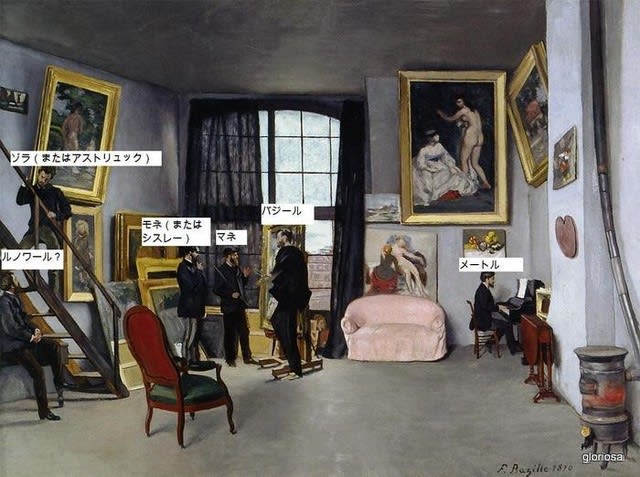

ここラ・コンダミーヌ通りのアトリエはバジールが1868年から2年間ルノワールと共同で使っていた場所だ。このアトリエを有名にしたのは、バジールが描いた「コンダミーヌ通りのアトリエ」による。

この作品には、後に印象派の中心となる精鋭の画家たちが多数登場しているのだ。

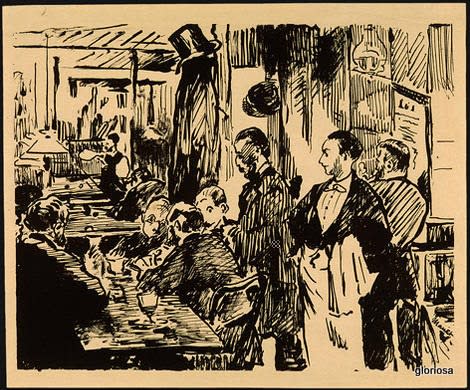

中央の長身の男性がバジール自身。向かい合わせに立つ山高帽がマネ。マネの後ろにクロード・モネがいる。

さらに、画面左の階段上にエミール・ゾラが手すりにつかまっており、真下にルノワールが座っている。また、右端でピアノを弾いているのがエドモン・メートルだ。(なお、バジールの姿はマネによって描き加えられたことが分かっている)。

モンペリエの富豪の家の出身であるバジールは、医学の勉強のためにパリに来たが、絵への情熱を持ち、仲間たちとの交流の中で作品を創り続けた。裕福な彼は、貧困に悩む無名のモネの作品を高額で買い上げて援助したりもした。そんな中でこのオールスター勢ぞろいの絵も生まれた。

一緒にアトリエを使っていたルノワールが描いたバジール像も残されている。

バジールは、この作品を描き上げた後、1870年に普仏戦争に従軍、11月28日、29歳の若さで戦死してしまった。

同様に若き日の精鋭たちが集合した絵がもう1枚ある。アンリ・ファンタン・ラトゥール作「バティニョールのアトリエ」。これも1870年の作品だ。

中央に座って絵筆を持つのがマネ。後ろに立つのがドイツ人画家オットー・ショルデラー。右隣りの帽子がルノワール、また隣りがエミール・ゾラ。右から2番目の長身がバジール、そして右端がモネだ。

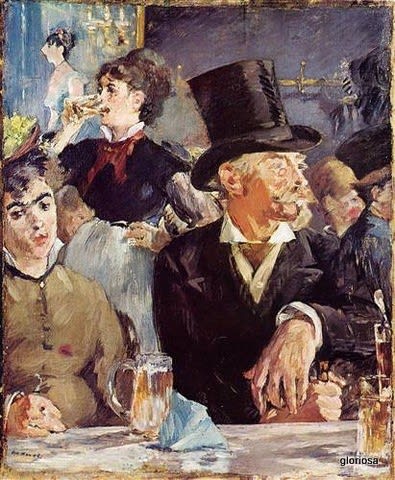

このように彼らはカフェだけではなくアトリエにもしばしば集まり、芸術談義を戦わせ、その中から新たな息吹が芽生えて行った。

ところで、この両方の絵に登場する、画家ではない芸術家がいる。エミール・ゾラだ。彼は積極的に新しい絵の潮流を援護した。1867年のマネの個展パンフレットには、ゾラ自身の推薦文も掲載されている。

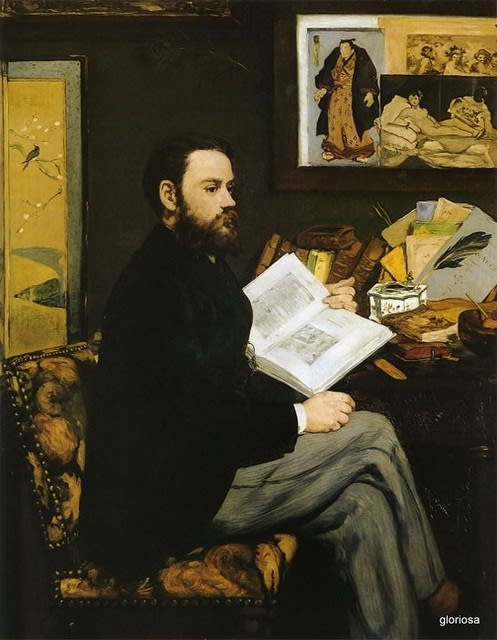

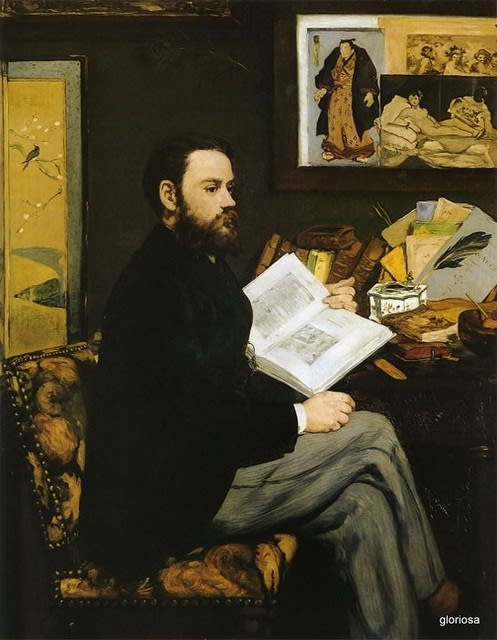

その好意への感謝も込めてマネが描いた「エミール・ゾラの肖像」。1868年のサロンに入選した作品だ。

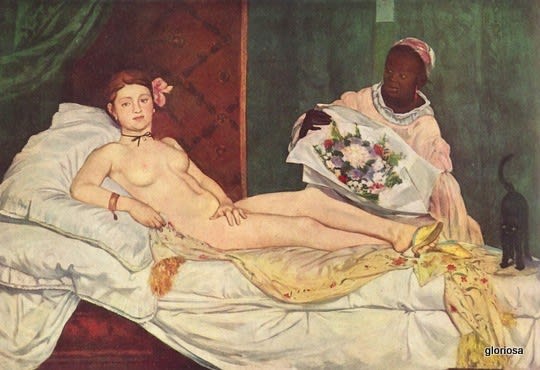

ゾラが自身の書斎にいる場面が描かれているが、実際の場所はマネのアトリエだった。背景の壁に浮世絵と「オランピア」があるのがわかる。

また、机にはゾラがマネを擁護した小冊子が置かれている。ゾラはこの小冊子で「オランピア」を「彼の気質の完璧な表現だ。まさしく画家の血と肉である傑作」と称賛している。

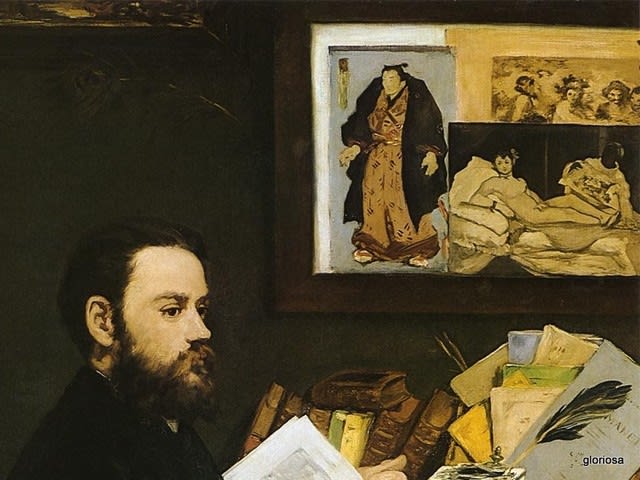

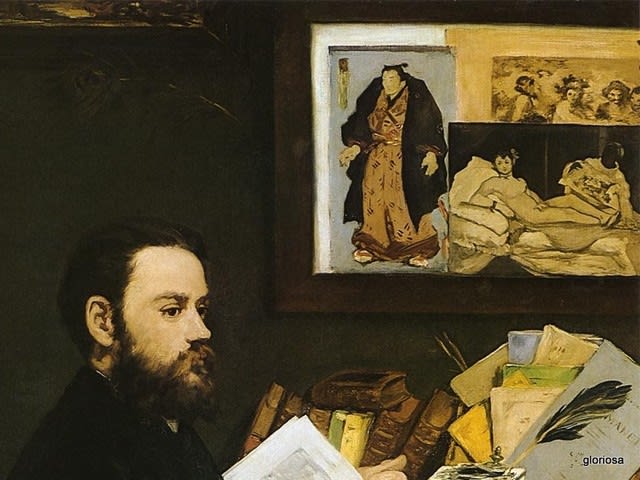

また、壁の「オランピア」を注目すると、面白い発見がある。

裸婦の彼女の顔の位置は、原作とちょっと違って描かれている。ここでは彼女の顔はゾラを見つめる角度に修正されているのだ。

なんというユーモア!!

ゾラの家は、バジールのアトリエのすぐ斜め向かいの白いすっきりしたビル。こんなに近ければ、バジールのアトリエにはほんの数十歩でたどり着ける距離だ。(バジールはコンダミーヌ通り9番地で、ゾラは同14番地)。

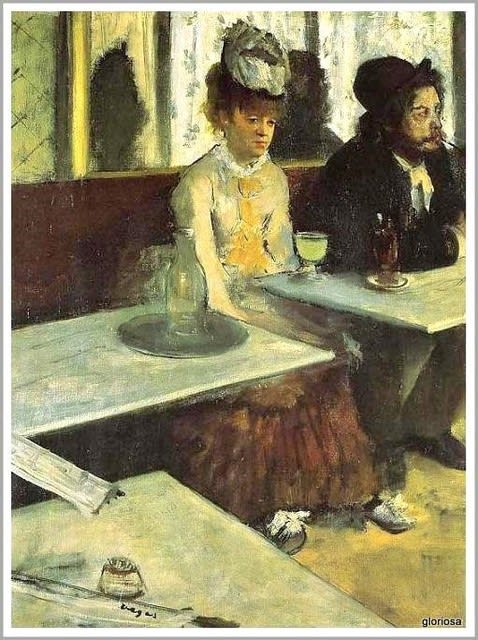

1876年の彼の代表作「居酒屋」にはナナという少女が登場し、79年にはその名前そのままの小説タイトル「ナナ」を発表した。パリの娼婦の成功と凋落の物語だ。

そんな時期、マネは高級娼婦をテーマとした作品「ナナ」を描いている。当時の新聞には「彼女だ。ナナだ。ゾラ風に描いた、マネのナナだ!」と論評されている。

「ナナ」を巡るこのような経緯を見ても、2人の親しい交友関係が浮かび上がってくる。

クリシー大通りを北上し、地下鉄ラ・フルシェ駅の交差点で北西に折れると、ほどなくフィレデリック・バジールのアトリエが見えてくる。

ここラ・コンダミーヌ通りのアトリエはバジールが1868年から2年間ルノワールと共同で使っていた場所だ。このアトリエを有名にしたのは、バジールが描いた「コンダミーヌ通りのアトリエ」による。

この作品には、後に印象派の中心となる精鋭の画家たちが多数登場しているのだ。

中央の長身の男性がバジール自身。向かい合わせに立つ山高帽がマネ。マネの後ろにクロード・モネがいる。

さらに、画面左の階段上にエミール・ゾラが手すりにつかまっており、真下にルノワールが座っている。また、右端でピアノを弾いているのがエドモン・メートルだ。(なお、バジールの姿はマネによって描き加えられたことが分かっている)。

モンペリエの富豪の家の出身であるバジールは、医学の勉強のためにパリに来たが、絵への情熱を持ち、仲間たちとの交流の中で作品を創り続けた。裕福な彼は、貧困に悩む無名のモネの作品を高額で買い上げて援助したりもした。そんな中でこのオールスター勢ぞろいの絵も生まれた。

一緒にアトリエを使っていたルノワールが描いたバジール像も残されている。

バジールは、この作品を描き上げた後、1870年に普仏戦争に従軍、11月28日、29歳の若さで戦死してしまった。

同様に若き日の精鋭たちが集合した絵がもう1枚ある。アンリ・ファンタン・ラトゥール作「バティニョールのアトリエ」。これも1870年の作品だ。

中央に座って絵筆を持つのがマネ。後ろに立つのがドイツ人画家オットー・ショルデラー。右隣りの帽子がルノワール、また隣りがエミール・ゾラ。右から2番目の長身がバジール、そして右端がモネだ。

このように彼らはカフェだけではなくアトリエにもしばしば集まり、芸術談義を戦わせ、その中から新たな息吹が芽生えて行った。

ところで、この両方の絵に登場する、画家ではない芸術家がいる。エミール・ゾラだ。彼は積極的に新しい絵の潮流を援護した。1867年のマネの個展パンフレットには、ゾラ自身の推薦文も掲載されている。

その好意への感謝も込めてマネが描いた「エミール・ゾラの肖像」。1868年のサロンに入選した作品だ。

ゾラが自身の書斎にいる場面が描かれているが、実際の場所はマネのアトリエだった。背景の壁に浮世絵と「オランピア」があるのがわかる。

また、机にはゾラがマネを擁護した小冊子が置かれている。ゾラはこの小冊子で「オランピア」を「彼の気質の完璧な表現だ。まさしく画家の血と肉である傑作」と称賛している。

また、壁の「オランピア」を注目すると、面白い発見がある。

裸婦の彼女の顔の位置は、原作とちょっと違って描かれている。ここでは彼女の顔はゾラを見つめる角度に修正されているのだ。

なんというユーモア!!

ゾラの家は、バジールのアトリエのすぐ斜め向かいの白いすっきりしたビル。こんなに近ければ、バジールのアトリエにはほんの数十歩でたどり着ける距離だ。(バジールはコンダミーヌ通り9番地で、ゾラは同14番地)。

1876年の彼の代表作「居酒屋」にはナナという少女が登場し、79年にはその名前そのままの小説タイトル「ナナ」を発表した。パリの娼婦の成功と凋落の物語だ。

そんな時期、マネは高級娼婦をテーマとした作品「ナナ」を描いている。当時の新聞には「彼女だ。ナナだ。ゾラ風に描いた、マネのナナだ!」と論評されている。

「ナナ」を巡るこのような経緯を見ても、2人の親しい交友関係が浮かび上がってくる。