街道歩き&城廻りの記録、

そして滋賀県情報&つぶやき

β《#^ひ^♯》でヒヒーン

2017年5月28日(日)、

12時59分、

『東海道一里塚』碑

現在、六地蔵という地名ですが、本来は「梅の本村」でした。

江戸時代に大きな梅の木があったのが由来。

この梅の木の木陰で薬を売ってたのが和中散。

「間の宿六地蔵 西へ至目川一里塚」と書いてある。

Googleマップで目川一里塚跡からの距離を調べたら3.8kmでした。

約一里だから、正解ですな。

石碑の反対側には

「和中散のまち六地蔵/東へ至石部の宿」

草津宿と石部宿の中間に位置するので間の宿として旅人の休憩場所となり、梅ノ木立場として栄えた。

その名物が和中散でした。

この後、和中散へ行きます。

というか、実はこの日の目的は東海道歩きじゃなくて和中散を見学するためだったのです。

栗東八景「積日の海道と城跡」

日向山登城記は後日アップします。

すぐに右手に

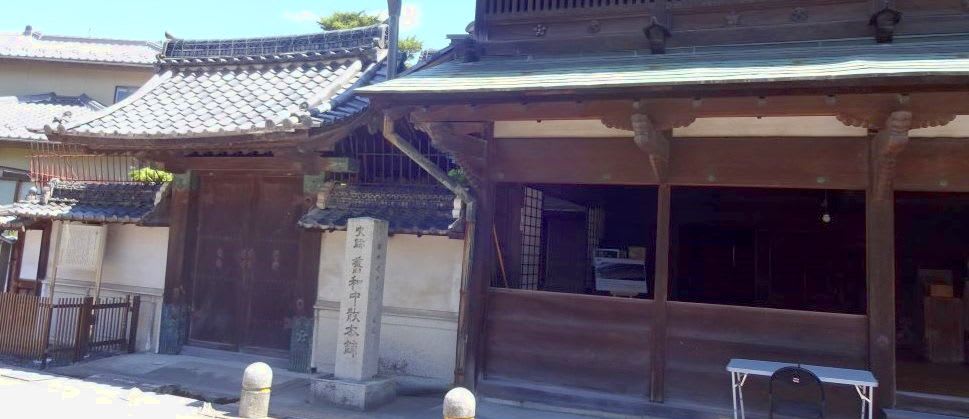

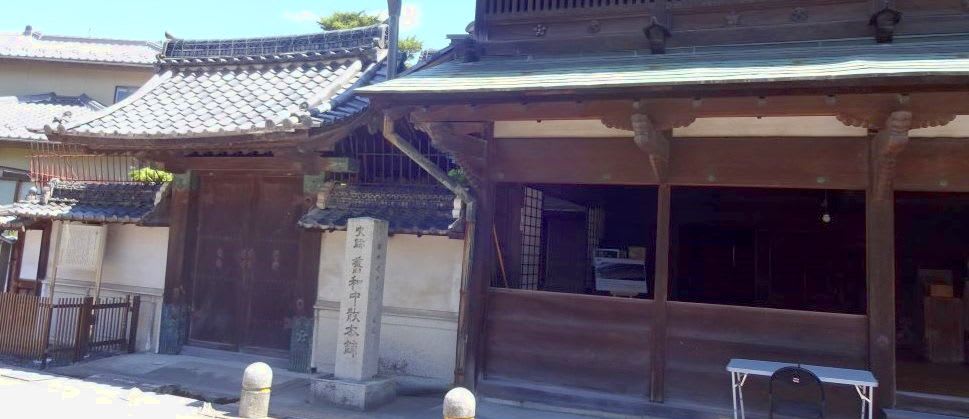

『和中散本舗』

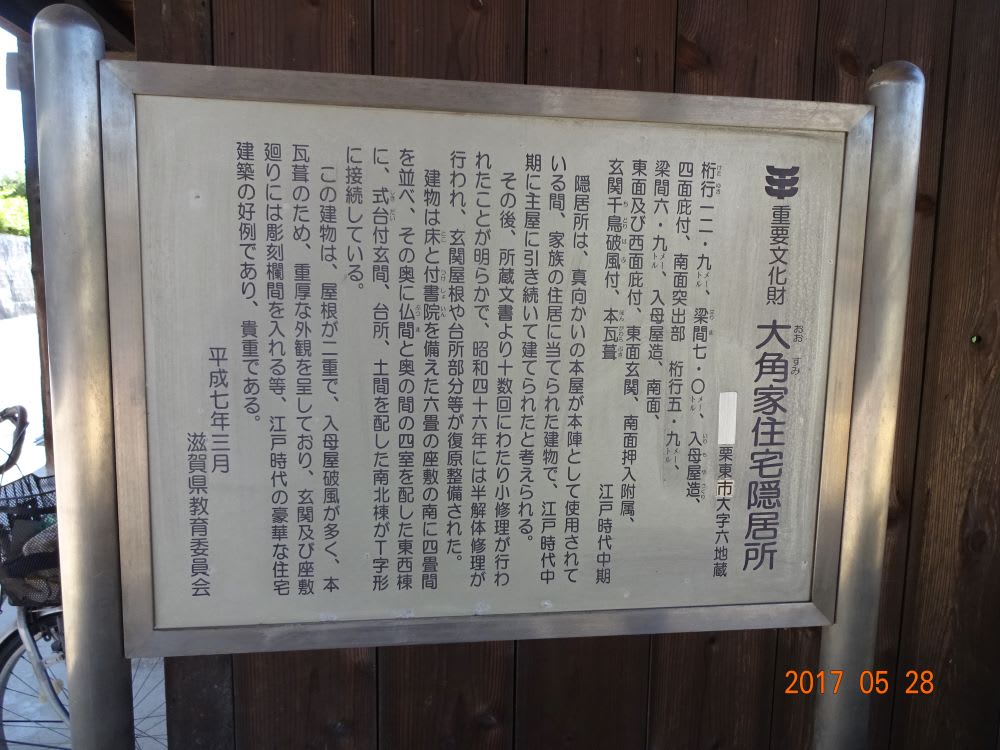

国重要文化財 大角家住宅。

寛永年間(1624~)に建てられた。

吊り看板には

「根本梅木 本家 ぜさい」

屋根は普通の桟瓦だが、

白い卯建壁の上の屋根は本瓦葺きになってる

庇の下の柱は一本おきに外されるようになっていて、

あげ戸を上下して茶釜を備えて旅人にふるまったそうです。

左手の切妻の四脚門と白い袖塀が、本陣への入り口

それまで基本的に予約無しの見学はダメだったが、今回から春と秋の特定の日曜日に限り特別一般公開されるようになった。

なので、やって来たのです。

入場券は400円也。

中に入ると土産物が売っていて、

ボランティアガイドさんが解説してくれました。

「わちうさん」の額

本元家梅木村元祖、

かな書看板他に類なし、

和中散は、同業者が五軒に増えたので区別するために

本家本元だと主張したのです

本家は「是斎(ぜさい)」と称し、大角氏を名乗る。

元和年間、京都の名医半井(なからい)朴養のむすめをめとった。

その時に引出物として和中散、奇妙丸(小児薬)などの製法が贈られたので売薬を始めた、という。

慶長16年、徳川家康が近江永原に来た時に腹痛を訴えたので、和中散を服したらたちまち快癒。

一躍有名になったそうです。

近江永原といえば、野洲市の永原御殿が徳川将軍専用の宿泊所で朝鮮人街道近くに設置された。

御殿だが、その造りは城跡と言ってよい。

いつかアップします。

天井にツバメさんの巣。

巣の跡がいくつもあり、歴史が感じられる。

いいですね。

入り口の部屋、

薬を量る天秤はかり、がある。

天井の太い梁が凄い。

最初は薬屋さん専門だったが、隣に座敷を増築し、「梅の木小休み本陣」と称して天皇・公家・大名などの休憩所になった。

庭に明治天皇、皇太后様が休憩された記念碑が建てられてる。

右横に式台、「本陣玄関」

屋根は千鳥破風で、軒先が長めの庇になってる。

庇の下の欄間の彫刻には亀、松、梅などが緻密に描かれてる

四脚門の内側

部屋の奥へ進むと由緒ありそうな屏風が並ぶ

突き当たりはひときわ高い上段の間、

玉座と書いてある。

中央に草履が置いてあるが、天皇はこれを履いて庭の築山に登られたそうです。

襖絵

国指定名勝庭園

奥に見えてる山が日向山(にっこうやま)で借景として取り入れている

小堀遠州作と伝えられてる

カキツバタかな?

ちょうど見ごろでございました。

入り口の反対側の土間には

『木製製薬機』

車輪を2人で回転させて石臼を廻し粉薬をつくった。

国内で唯一現存という貴重なもの。

外に出ました。

旧東海道を挟んで反対側に屋敷あり。

本瓦葺きで、長屋門のような造りです。

こちらは

『大角家住宅隠居所』国重文

家族は本陣に住むわけにはいかないので、こちらを住居とした。

現在もこちらに住んでおられるのかな?

以上です。

公開初日だったので次から次へと見物客が来てました。

ただし、アクセス悪い。

バス便少ないから、手原駅から約25分歩くか、

草津駅からレンタサイクルか、

タクシーで6分か、

ですな。

その55に続く

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

地蔵盆になると、子供の頃は複雑な気持ちになったものです。

お供えのお菓子もらえるが、夏休みの宿題の追い込みもある…

馬《●▲●》助ヒヒーン♪