西場地区は、足利市役所の東約8kmのところ

正月登山んでおじゃました大小山の登り口です

(大小山のブログコメントに、Aちゃんさんから・・・

「西場百観音も紹介してください」と有りましたので

この度、ようやく紹介できることになりました)

県道67号線から県道175号線を北へ

大小山の「大小」の文字が見えて来ます

妙義山の東稜線の先端の丘の上に百観音が有ります

丘の東側の道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

大小山です

この丘の上に百観音があります

丘の下の通りです

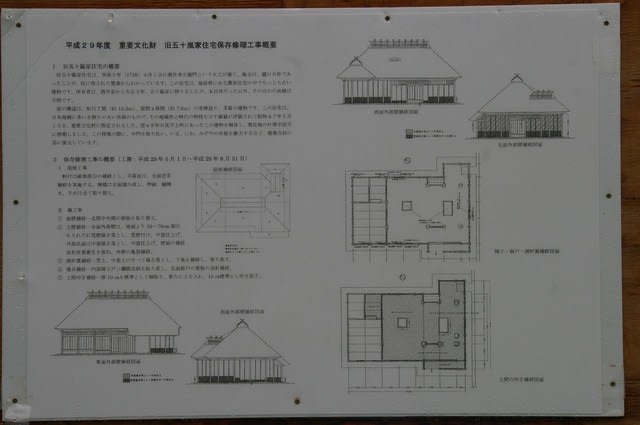

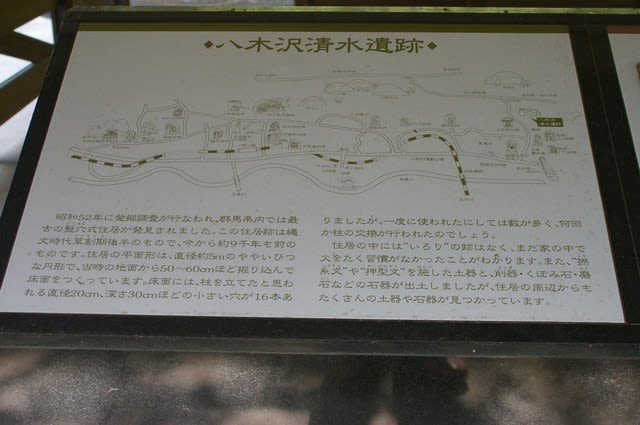

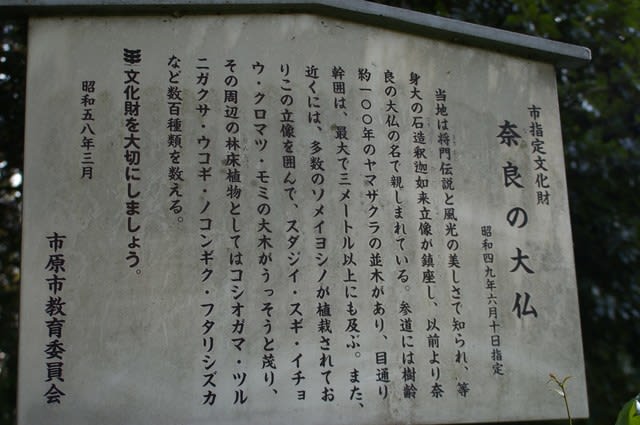

案内板です

丘の下の通り脇には石塔等が並びます

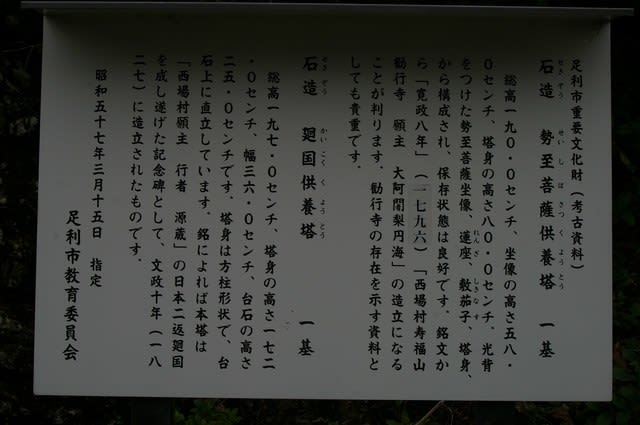

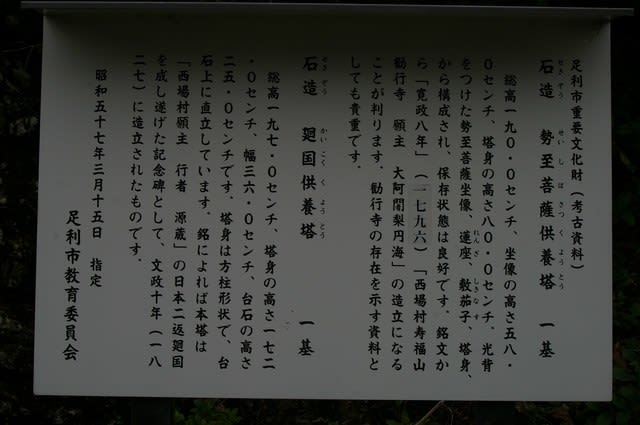

足利市の重要文化財です

説明版です

足利市重要文化財(考古資料)

石造 勢至菩薩供養塔 一基

総高190.0cm、坐像の高さ58.0cm、塔身

の高さ80.0cm、光背をつけた勢至菩薩坐像、蓮座

、敷茄子、塔身から構成され、保存状 態は良好でうす

。銘文から「寛政8年」(1796)「西場村寿福山勧

行寺 願主 大阿闍梨円海」の造立になることが判りま

す。勧行寺の存在を示す資料としても貴重です。

石造 廻国供養塔 一基

総高197.0cm、塔身の高さ172.0cm、幅

36.0cm、台石の高さ25.0cmです。塔身は方

柱形状で、台石上に直立しています。銘によれば本塔は

「西場村願主 行者 源蔵」の日本二返廻国を成し遂げ

た記念碑として、文政10年(1827)に建立された

ものです。

昭和57年3月15日指定

足利市教育委員会

庚申墓を中心とした石塔群です

民俗文化財

西場の百観音

この百観音は、観音山の南斜面勘行寺(廃寺)跡にあ

る石造観世音菩薩像百体で、前列に西国33番、中列に

坂東33番、後列に秩父34番の霊場の石仏が南面して

三段に整然と並んでいる。

百体の観音像は全体に同じ規模に彫刻され。船形光背

を備え像要も美しく見事である。

石仏の造立年代は、観音像の台座七基に記された紀年

銘から寛政2年(1790)から同10年(1789)

にわたっている。

西国、坂東、秩父の霊場巡礼の功徳を分かちあおうと

した勘行寺僧侶の布教姿勢とそれに呼応した村人の信仰

の姿をしるすことのできる貴重な文化財と言える。

(昭和62年5月20日 足利市指定)

平成2年3月

財団法人足利市民文化財団

足利市教育委員会

丘に上がりましょう

御堂が有ります

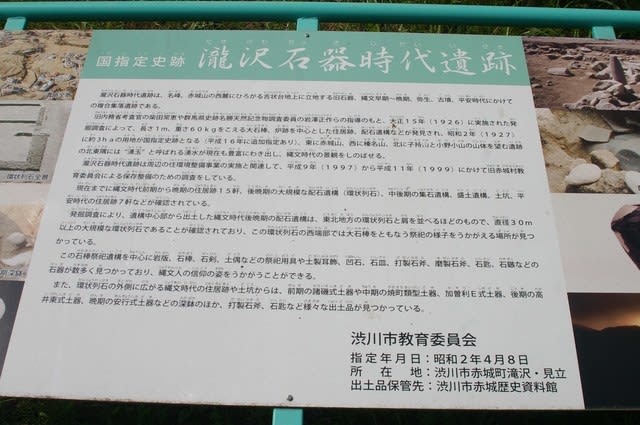

勧行寺跡と百観音の説明版です

更に上へ行きましょう

百観音の説明版です、下に有った説明版とほぼ同じ内容のものです

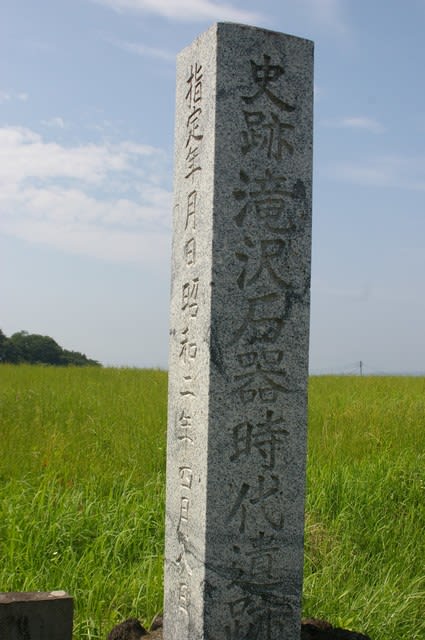

文化財標柱です

前列

中列

後列です

実は、全100体の観音像を1体ずつ撮影しましたが、全てを紹介するのは後日にしたいと思います

では、次へ行きましょう

正月登山んでおじゃました大小山の登り口です

(大小山のブログコメントに、Aちゃんさんから・・・

「西場百観音も紹介してください」と有りましたので

この度、ようやく紹介できることになりました)

県道67号線から県道175号線を北へ

大小山の「大小」の文字が見えて来ます

妙義山の東稜線の先端の丘の上に百観音が有ります

丘の東側の道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

大小山です

この丘の上に百観音があります

丘の下の通りです

案内板です

丘の下の通り脇には石塔等が並びます

足利市の重要文化財です

説明版です

足利市重要文化財(考古資料)

石造 勢至菩薩供養塔 一基

総高190.0cm、坐像の高さ58.0cm、塔身

の高さ80.0cm、光背をつけた勢至菩薩坐像、蓮座

、敷茄子、塔身から構成され、保存状 態は良好でうす

。銘文から「寛政8年」(1796)「西場村寿福山勧

行寺 願主 大阿闍梨円海」の造立になることが判りま

す。勧行寺の存在を示す資料としても貴重です。

石造 廻国供養塔 一基

総高197.0cm、塔身の高さ172.0cm、幅

36.0cm、台石の高さ25.0cmです。塔身は方

柱形状で、台石上に直立しています。銘によれば本塔は

「西場村願主 行者 源蔵」の日本二返廻国を成し遂げ

た記念碑として、文政10年(1827)に建立された

ものです。

昭和57年3月15日指定

足利市教育委員会

庚申墓を中心とした石塔群です

民俗文化財

西場の百観音

この百観音は、観音山の南斜面勘行寺(廃寺)跡にあ

る石造観世音菩薩像百体で、前列に西国33番、中列に

坂東33番、後列に秩父34番の霊場の石仏が南面して

三段に整然と並んでいる。

百体の観音像は全体に同じ規模に彫刻され。船形光背

を備え像要も美しく見事である。

石仏の造立年代は、観音像の台座七基に記された紀年

銘から寛政2年(1790)から同10年(1789)

にわたっている。

西国、坂東、秩父の霊場巡礼の功徳を分かちあおうと

した勘行寺僧侶の布教姿勢とそれに呼応した村人の信仰

の姿をしるすことのできる貴重な文化財と言える。

(昭和62年5月20日 足利市指定)

平成2年3月

財団法人足利市民文化財団

足利市教育委員会

丘に上がりましょう

御堂が有ります

勧行寺跡と百観音の説明版です

更に上へ行きましょう

百観音の説明版です、下に有った説明版とほぼ同じ内容のものです

文化財標柱です

前列

中列

後列です

実は、全100体の観音像を1体ずつ撮影しましたが、全てを紹介するのは後日にしたいと思います

では、次へ行きましょう