塩野地区は、御代田町役場の北西約2kmから

浅間山南面に広がる広い地域です

役場前から北小学校前うやまゆりの咲く公園脇を通り

県道80号小諸軽井沢線に出ます

西に向かうと間も無く真楽寺参道入口が有ります

長い参道を北へ進むと鞍掛石が有ります、ここから参道です

駐車場は車道を直進すると真楽寺本堂手前、仁王門の並びに有ります

駐車場は車道を直進すると真楽寺本堂手前、仁王門の並びに有ります

浅間山 真楽寺への参道入口です

石仏が並びます

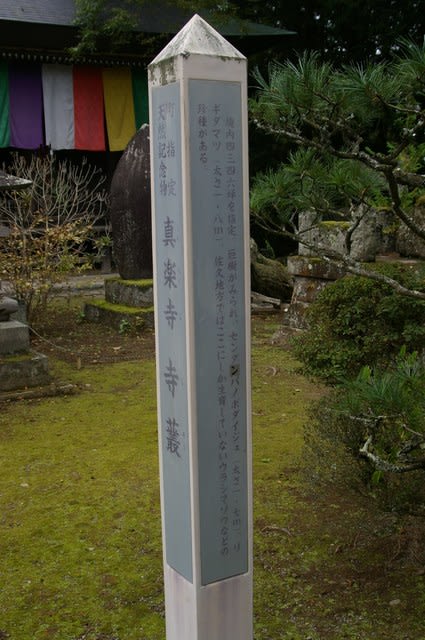

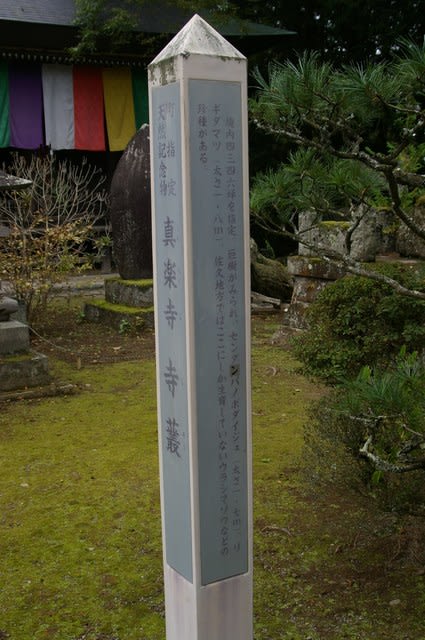

文化財標柱も立っています

町指定文化財 真楽寺 仁王門・観音堂・三重塔・神代杉・寺叢入口となっています

では、参道を北へ入ります

鞍掛石です

御代田町の観光案内版です

参道を進みましょう

仁王門が見えて来ます

仁王門です

説明版です

町指定有形文化財

真楽寺仁王門

門内に安置されている金剛力士像には、

応永2年(室町時代1395年)の記年銘

がある。臼田十郎・野沢七郎・佐久二郎な

どの侍名字をもつ土豪層や、三郎四郎・又

二郎・弥平三・又七・源四郎などの名をも

つ農民層が結んだ「一結講」の諸檀家が共

同出資し、建立したものである。

仁王門自体は茅葺の寄棟造の八脚門で、

上下に粽のついた円柱、木製礎盤、頭貫木

鼻は禅宗様で古風であるが、組物はなく、

垂木も新しい。おそらくは17世紀後半頃

に以前の形式をまねて再建され、その後も

さらに屋根等に改造が加えられたものであ

ろう。

昭和41年4月1日

御代田町教育委員会 指定

長い石段の上に観音堂が見えて来ます

観音堂正面です

説明版です

町指定有形文化財

真楽寺観音堂

真楽寺観音堂は、寛文5年(江戸時代1

665年)に建立されたもので、別名「厄

除観音」とも称される。

本尊聖観世音菩薩が安置されている。

建物は梁間三間、桁行五間で、前面に一

間の向拝がつく。屋根は、もとは茅葺であ

ったが現在は銅板葺で、いわゆる撞木造と

する。粽付円柱、台輪、拳鼻付出組をもち

い、中備は唐獅子等の彫刻を入れた本蟇股

である。

17世紀後半の様式的特徴を示し、全体

的に地方色のない標準的な様式でつくられ

ている点は、この時期の県内の仏堂として

はめずらしい。

昭和41年4月1日

御代田町教育委員会 指定

側面を見ました

水盤です

頼朝公の逆さ梅ですが、枯れてしまっているようです

牛の像です

観音堂の右手に目的の神代杉が在ります

注連縄の懸けられた御神木です

町指定天然記念物の標柱です

真楽寺神代杉

神代杉は、樹齢千年あまりといわれ、周囲10mを測る。

幹の下方の黒く焦げた空洞は、文化13年(江戸時代181

6年)の火災によるもので、その際聖天堂も焼けそうになり

、杉に聖天様がまたがった伝説を伝えている。

主幹は既に枯れてしまっています

北側から、こちら側の枝はまだ生きていますね

北東側から見ました

境内東端に三重塔です

南西側から

説明版です

町指定有形文化財

真楽寺三重塔

真楽寺三重塔は、露盤銘に寛延4年(江戸時代1751)

とあり、慶長18年(江戸時代1613年)の焼失の後再建

されたものである。

塔の規模は初層の一辺が12,5尺の計画寸法で、三重塔

としては中規模である。上層に向って逓減率は少なく、縁が

高く、江戸時代三重塔らしい外観をもっている。

初層の内部の須弥壇上には春日厨子があり大日如来が安置

されていた。また、中備は中央の間は彫刻を入れた本蟇股、

脇の間は撥束をもちいる。彫刻は、蒲公英・竜・水芭蕉・麒

麟である。

郡内では、臼田町新海三社・佐久市貞祥寺の三重塔ととも

に代表的建造物である。

昭和41年4月1日

御代田町教育委員会 指定

立派な宝篋印塔です

シダレザクラです

「砂ずり枝垂れ桜」という名前です

こちらの松は

「弁慶腰掛の松」という名前です

町指定天然記念物標柱です

真楽寺 寺叢

境内4346坪を指定。巨樹がみられ、センダンバノボダ

イジュ(太さ1,7m)、リギダマツ(太さ1,8m)、佐

久地方ではここにしか生育していないウラシマソウなどの珍

種がある。

鐘楼です

本堂です

境内案内図です

(駐車場からでは、本堂から回ることになります)

では、次へ行きましょう

浅間山南面に広がる広い地域です

役場前から北小学校前うやまゆりの咲く公園脇を通り

県道80号小諸軽井沢線に出ます

西に向かうと間も無く真楽寺参道入口が有ります

長い参道を北へ進むと鞍掛石が有ります、ここから参道です

駐車場は車道を直進すると真楽寺本堂手前、仁王門の並びに有ります

駐車場は車道を直進すると真楽寺本堂手前、仁王門の並びに有ります

浅間山 真楽寺への参道入口です

石仏が並びます

文化財標柱も立っています

町指定文化財 真楽寺 仁王門・観音堂・三重塔・神代杉・寺叢入口となっています

では、参道を北へ入ります

鞍掛石です

御代田町の観光案内版です

参道を進みましょう

仁王門が見えて来ます

仁王門です

説明版です

町指定有形文化財

真楽寺仁王門

門内に安置されている金剛力士像には、

応永2年(室町時代1395年)の記年銘

がある。臼田十郎・野沢七郎・佐久二郎な

どの侍名字をもつ土豪層や、三郎四郎・又

二郎・弥平三・又七・源四郎などの名をも

つ農民層が結んだ「一結講」の諸檀家が共

同出資し、建立したものである。

仁王門自体は茅葺の寄棟造の八脚門で、

上下に粽のついた円柱、木製礎盤、頭貫木

鼻は禅宗様で古風であるが、組物はなく、

垂木も新しい。おそらくは17世紀後半頃

に以前の形式をまねて再建され、その後も

さらに屋根等に改造が加えられたものであ

ろう。

昭和41年4月1日

御代田町教育委員会 指定

長い石段の上に観音堂が見えて来ます

観音堂正面です

説明版です

町指定有形文化財

真楽寺観音堂

真楽寺観音堂は、寛文5年(江戸時代1

665年)に建立されたもので、別名「厄

除観音」とも称される。

本尊聖観世音菩薩が安置されている。

建物は梁間三間、桁行五間で、前面に一

間の向拝がつく。屋根は、もとは茅葺であ

ったが現在は銅板葺で、いわゆる撞木造と

する。粽付円柱、台輪、拳鼻付出組をもち

い、中備は唐獅子等の彫刻を入れた本蟇股

である。

17世紀後半の様式的特徴を示し、全体

的に地方色のない標準的な様式でつくられ

ている点は、この時期の県内の仏堂として

はめずらしい。

昭和41年4月1日

御代田町教育委員会 指定

側面を見ました

水盤です

頼朝公の逆さ梅ですが、枯れてしまっているようです

牛の像です

観音堂の右手に目的の神代杉が在ります

注連縄の懸けられた御神木です

町指定天然記念物の標柱です

真楽寺神代杉

神代杉は、樹齢千年あまりといわれ、周囲10mを測る。

幹の下方の黒く焦げた空洞は、文化13年(江戸時代181

6年)の火災によるもので、その際聖天堂も焼けそうになり

、杉に聖天様がまたがった伝説を伝えている。

主幹は既に枯れてしまっています

北側から、こちら側の枝はまだ生きていますね

北東側から見ました

境内東端に三重塔です

南西側から

説明版です

町指定有形文化財

真楽寺三重塔

真楽寺三重塔は、露盤銘に寛延4年(江戸時代1751)

とあり、慶長18年(江戸時代1613年)の焼失の後再建

されたものである。

塔の規模は初層の一辺が12,5尺の計画寸法で、三重塔

としては中規模である。上層に向って逓減率は少なく、縁が

高く、江戸時代三重塔らしい外観をもっている。

初層の内部の須弥壇上には春日厨子があり大日如来が安置

されていた。また、中備は中央の間は彫刻を入れた本蟇股、

脇の間は撥束をもちいる。彫刻は、蒲公英・竜・水芭蕉・麒

麟である。

郡内では、臼田町新海三社・佐久市貞祥寺の三重塔ととも

に代表的建造物である。

昭和41年4月1日

御代田町教育委員会 指定

立派な宝篋印塔です

シダレザクラです

「砂ずり枝垂れ桜」という名前です

こちらの松は

「弁慶腰掛の松」という名前です

町指定天然記念物標柱です

真楽寺 寺叢

境内4346坪を指定。巨樹がみられ、センダンバノボダ

イジュ(太さ1,7m)、リギダマツ(太さ1,8m)、佐

久地方ではここにしか生育していないウラシマソウなどの珍

種がある。

鐘楼です

本堂です

境内案内図です

(駐車場からでは、本堂から回ることになります)

では、次へ行きましょう