今日からは、2022年2月11日の取材分です、前日の雪の影響を心配しましたが出かけて見ました

奈古谷地区は、伊豆の国市役所北東約6kmのところ

国道136号線の原木信号を東へ入り伊豆箱根鉄道の踏切りを渡って進むと

県道136号線となり、県道が左(北)へ向きを変える所を

真直ぐに進み、突き当りを右へ、間もなく左に国清寺が西向き参道で有ります

境内南側に駐車場に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

参道入口です

臨済宗 円覚寺派 天長山 国清寺です

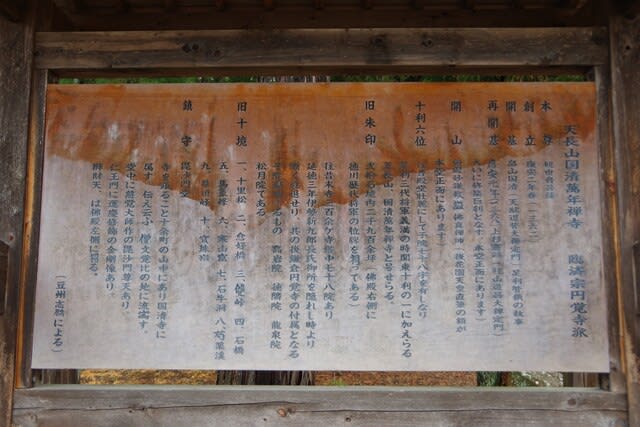

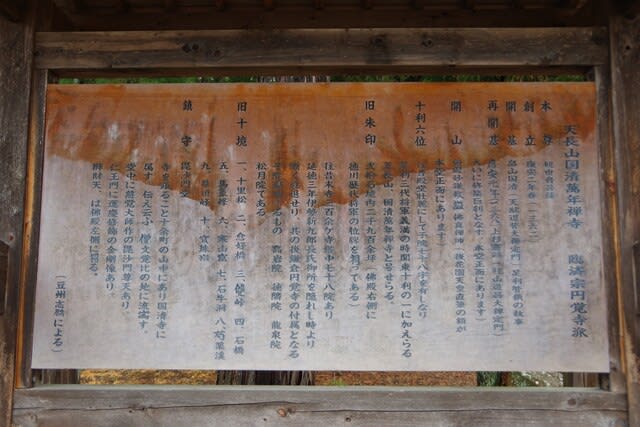

説明版です

天長山国清萬年禅寺 臨済宗円覚寺派

本尊 観世音菩薩

創立 康安二年春

開基 畠山国清(天猷道誓大禅定門)足利管領の執事

再開基 慶安元年(1368)上杉憲顕(桂山道昌大禅定門)

大いに修築巨刹となす(本堂正面にあります)

開山 無礙妙謙敇駅謚佛真禅師(後花園天皇直筆の額が本堂正面にあります)

十刹六位 住昔殿堂壮麗にして子院78字を有しなり

足利三代将軍義満の時関東十刹の一に加えられる、天長山、国清萬年禅寺と号せらる。

旧朱印 弐拾石境内二千九百余坪(仏殿右側に徳川歴代将軍の位牌を祀ってある)

住昔末寺三百余ケ寺塔中七十八院あり

延徳3年伊勢新九郎長氏御所を隠れし時より漸く衰退せり、其の後鎌倉円覚寺の付属となる

子院現存するもの、高岩院、徳隣院、龍泉院、松月院である。

旧十境 1、十黒松。2、愈好橋。3、・峠。4、石橋。5、馬鬣峰。6、寒山窟。7、石牛洞。8、芍薬渓。9、華頂峰。10、宝珠嶺

鎮守 毘沙門堂 寺を距ること十余町の山中にあり国清寺に属す。伝え云う 僧文覚此の地に流寓す。堂中に慈覚大師作の毘沙門尊天あり。仁王門に運慶修飾の金剛像あり。辯財天、は仏殿左側に祠る。

(豆州志稿による)

北側には同じ臨済宗 円覚寺派 華頂峰 高岩院が南向で有ります、こちらが説明版に有る現存する子院の一つですね

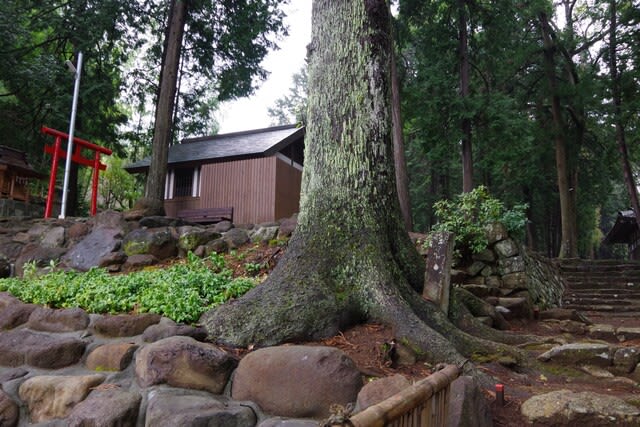

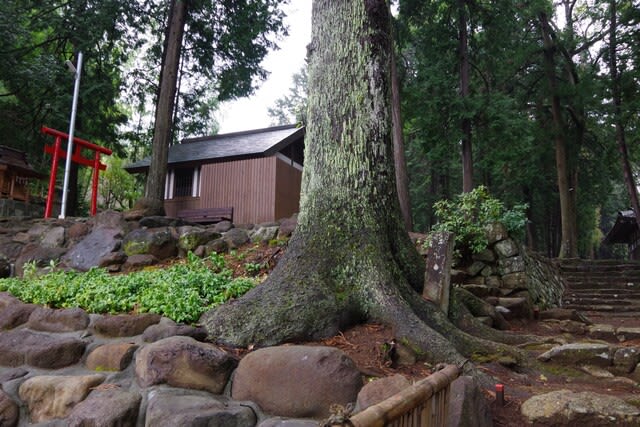

参道を進むと仏殿です

仏殿前の杉の大木です

反対側(右)には切株に杉の苗が育っています

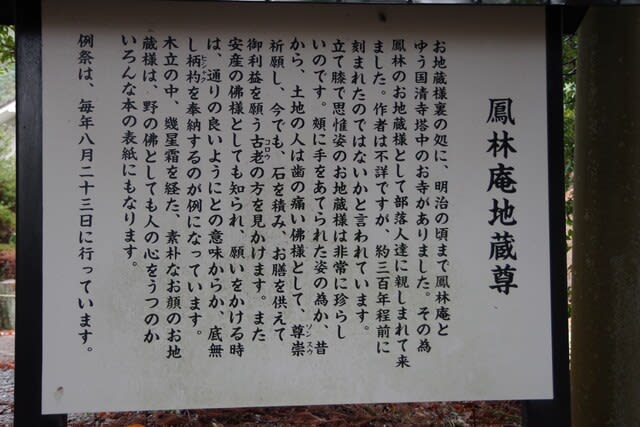

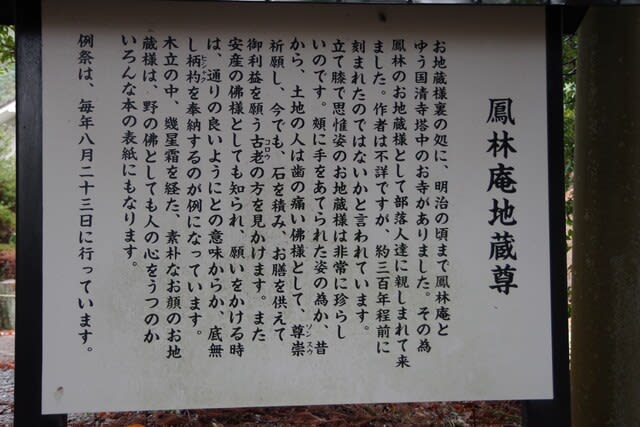

仏殿南側通路には鳳林庵地蔵尊です

説明版です

北側の参道脇のクスノキの大木です

参道脇には赤い鳥居の祠が有ります

六地蔵様です

鐘楼です

大きな方丈(本堂)です

方丈の北側への通路です

この先に開基塔が有りますが

右に入ると多重塔です

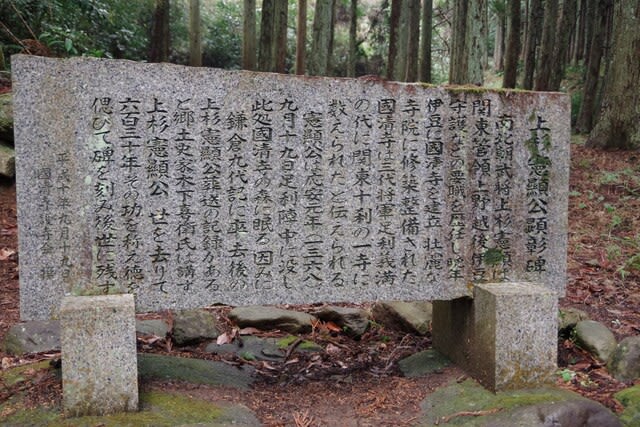

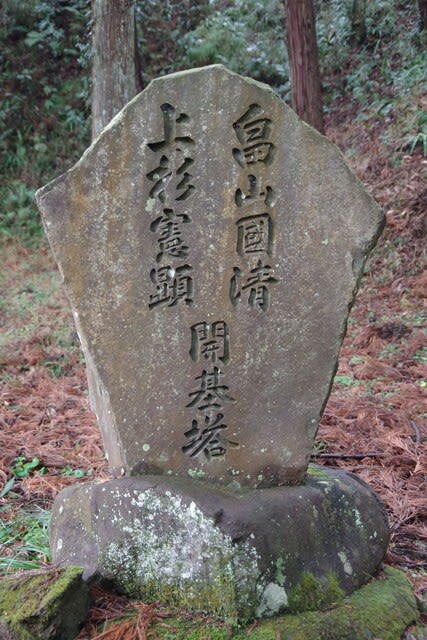

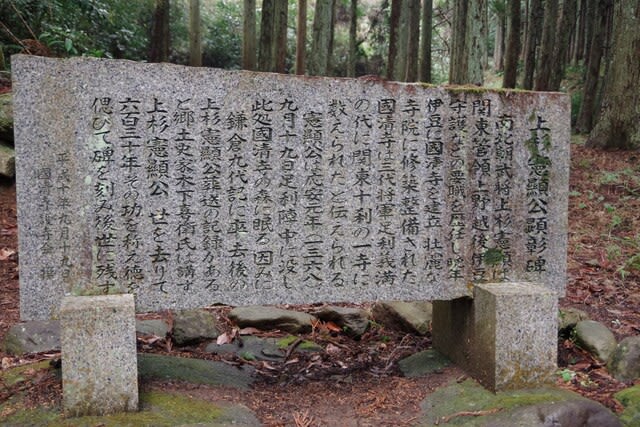

上杉憲顯公顕彰碑です

南北朝武将の上杉憲顯は、関東管領上野越後伊豆守護など要職を歴任し晩年伊豆に国清寺を建立壮麗な寺院に修築整備された国清寺は三代将軍足利義満の代に関東十刹の一寺に数えられたと伝えられる。

憲顯公は康安元年(1368)9月19日足利陣中に没し此処国清寺の森に眠る因みに鎌倉九代記に卒去後の上杉憲顯公葬送の記録があると郷土史家木下喜衛氏は講す。

上杉憲顯公世を去りて六百三十年その功を称え徳を偲びて碑を刻み後世に遺す

平成十年九月十九日 国清寺護持会 撰

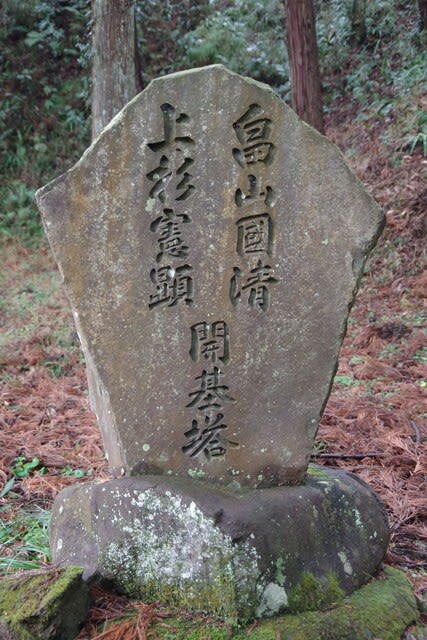

戻って奥へ進むと開基塔です

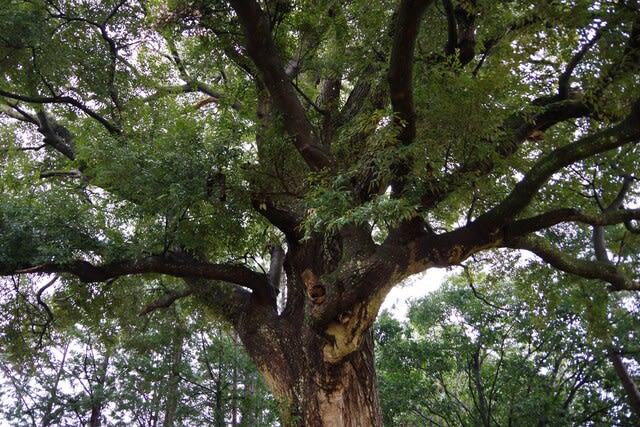

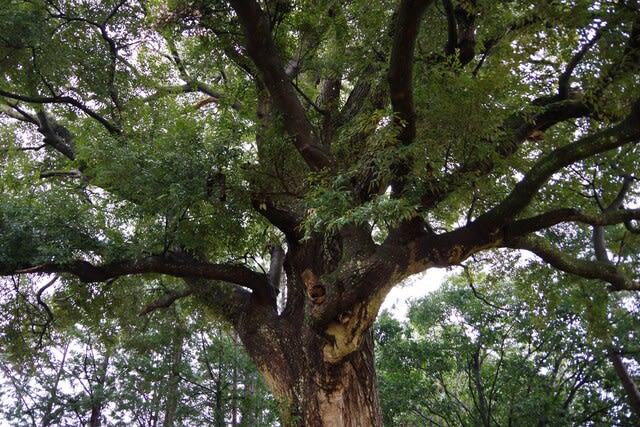

開基塔の奥側(北側)に目的のスダジイです

太い幹が見えています

南西側から、目通り幹囲5.2mの巨木です

西側から見あげました

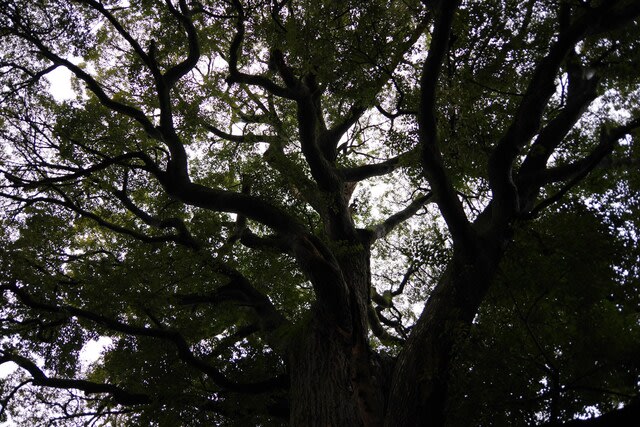

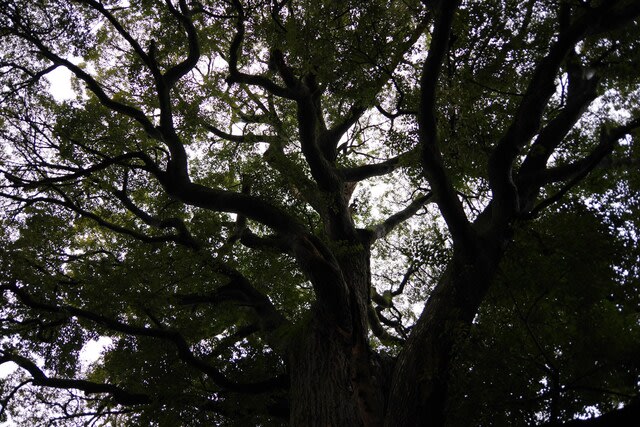

北側から

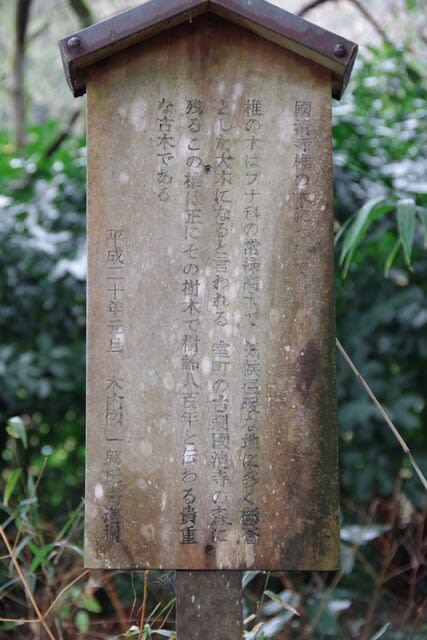

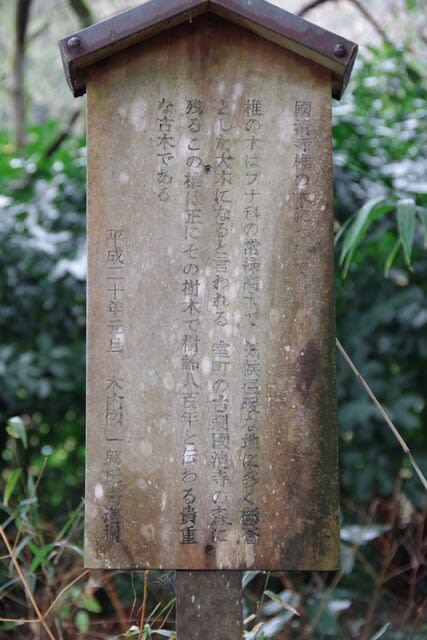

説明版です

国清寺の椎の木について

椎の木はブナ科の常緑高木で、気候の温暖な地に多く鬱蒼とした大木になると言われている。

室町の古刹国清寺の森に残るこの椎は正にその樹木で樹齢は八百年と伝わる貴重な古木である。

平成二十年元旦 木内昭一郎氏寄進樹

東側から見上げました

では、次へ行きましょう

奈古谷地区は、伊豆の国市役所北東約6kmのところ

国道136号線の原木信号を東へ入り伊豆箱根鉄道の踏切りを渡って進むと

県道136号線となり、県道が左(北)へ向きを変える所を

真直ぐに進み、突き当りを右へ、間もなく左に国清寺が西向き参道で有ります

境内南側に駐車場に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

参道入口です

臨済宗 円覚寺派 天長山 国清寺です

説明版です

天長山国清萬年禅寺 臨済宗円覚寺派

本尊 観世音菩薩

創立 康安二年春

開基 畠山国清(天猷道誓大禅定門)足利管領の執事

再開基 慶安元年(1368)上杉憲顕(桂山道昌大禅定門)

大いに修築巨刹となす(本堂正面にあります)

開山 無礙妙謙敇駅謚佛真禅師(後花園天皇直筆の額が本堂正面にあります)

十刹六位 住昔殿堂壮麗にして子院78字を有しなり

足利三代将軍義満の時関東十刹の一に加えられる、天長山、国清萬年禅寺と号せらる。

旧朱印 弐拾石境内二千九百余坪(仏殿右側に徳川歴代将軍の位牌を祀ってある)

住昔末寺三百余ケ寺塔中七十八院あり

延徳3年伊勢新九郎長氏御所を隠れし時より漸く衰退せり、其の後鎌倉円覚寺の付属となる

子院現存するもの、高岩院、徳隣院、龍泉院、松月院である。

旧十境 1、十黒松。2、愈好橋。3、・峠。4、石橋。5、馬鬣峰。6、寒山窟。7、石牛洞。8、芍薬渓。9、華頂峰。10、宝珠嶺

鎮守 毘沙門堂 寺を距ること十余町の山中にあり国清寺に属す。伝え云う 僧文覚此の地に流寓す。堂中に慈覚大師作の毘沙門尊天あり。仁王門に運慶修飾の金剛像あり。辯財天、は仏殿左側に祠る。

(豆州志稿による)

北側には同じ臨済宗 円覚寺派 華頂峰 高岩院が南向で有ります、こちらが説明版に有る現存する子院の一つですね

参道を進むと仏殿です

仏殿前の杉の大木です

反対側(右)には切株に杉の苗が育っています

仏殿南側通路には鳳林庵地蔵尊です

説明版です

北側の参道脇のクスノキの大木です

参道脇には赤い鳥居の祠が有ります

六地蔵様です

鐘楼です

大きな方丈(本堂)です

方丈の北側への通路です

この先に開基塔が有りますが

右に入ると多重塔です

上杉憲顯公顕彰碑です

南北朝武将の上杉憲顯は、関東管領上野越後伊豆守護など要職を歴任し晩年伊豆に国清寺を建立壮麗な寺院に修築整備された国清寺は三代将軍足利義満の代に関東十刹の一寺に数えられたと伝えられる。

憲顯公は康安元年(1368)9月19日足利陣中に没し此処国清寺の森に眠る因みに鎌倉九代記に卒去後の上杉憲顯公葬送の記録があると郷土史家木下喜衛氏は講す。

上杉憲顯公世を去りて六百三十年その功を称え徳を偲びて碑を刻み後世に遺す

平成十年九月十九日 国清寺護持会 撰

戻って奥へ進むと開基塔です

開基塔の奥側(北側)に目的のスダジイです

太い幹が見えています

南西側から、目通り幹囲5.2mの巨木です

西側から見あげました

北側から

説明版です

国清寺の椎の木について

椎の木はブナ科の常緑高木で、気候の温暖な地に多く鬱蒼とした大木になると言われている。

室町の古刹国清寺の森に残るこの椎は正にその樹木で樹齢は八百年と伝わる貴重な古木である。

平成二十年元旦 木内昭一郎氏寄進樹

東側から見上げました

では、次へ行きましょう