山田地区の3番札所常泉寺は、秩父市役所の北北東約3.5kmのところ

秩父市役所前から国道140号線を北へ、約500mの上野町信号を右(南東)へ、国道299号線です

約600mで坂氷信号を左(北東)へ、県道11号線です

約1kmの三叉路を左(北東)へ、道成りに約1.8kmで左(西)へ入ると間も無く 駐車場に入りました

駐車場に入りました

駐車場前から常泉寺境内です

秩父札所巡礼道・文化財マップです

秩父札所順路概念図です

曹洞宗常泉禅寺境内入口の仁王像です

東向きに本堂です

観音堂は南側にあります

池の奥の大岩の前に六地蔵様です

説明版です

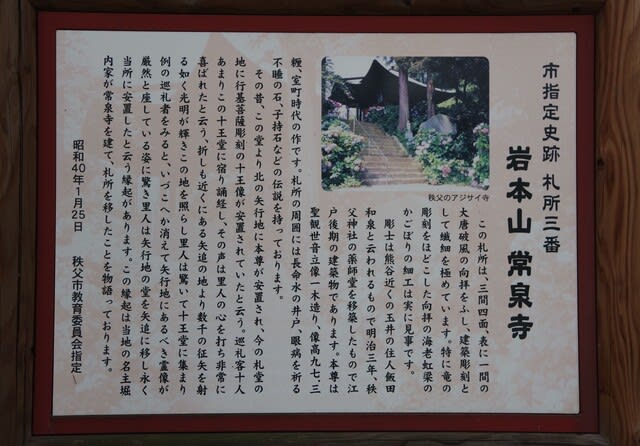

市指定史跡札所三番

岩本山 常泉寺

この札所は、三間四面、表に一間の大唐破風の向拝をふし、建築彫刻として繊細を極めています。

特に竜の彫刻をほどこした向拝の海老虹梁のかごぼりの細工は見事です。

彫士は熊谷近くの玉井の住人飯田和泉と云われるもので、明治3年、秩父神社の薬師堂を移築したもので、江戸後期の建築物であります。

本尊は、聖観世音立像一木造り、像高97.3cm、室町時代の作です。

札所の周囲には長命水の井戸、眼病を祈る不睡の石、子持石などの伝説を持っております。

その昔、この堂より北の矢行地に本尊が安置され、今の礼堂の地に行基菩薩彫刻の十王像が安置されていたと云う。

巡礼客10人あまりこの十王堂に宿り誦経し、その声は里人の心を打ち、非常に喜ばれたと云う、折しも近くにある矢追の地より数千の征矢を射る如く光明が輝き、この地を照らし、里人は驚いて十王堂に集まり例の巡礼者をみると、いずこへか消えて矢行地にあるべき霊像が厳然と座している姿に驚き、里人は矢行地の堂を矢追に移し、永く当所に安置したと云う縁起があります。

この縁起は、当地の名主堀内家が常光寺を建て、札所を移したことを物語っております。

昭和40年1月25日 秩父市教育委員会指定

観音堂です

説明版です

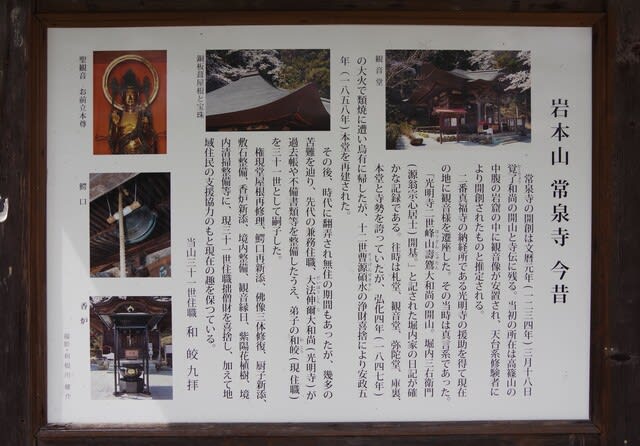

岩本山 常泉寺 今昔

常泉寺の開創は、文暦元年(1234年)3月18日覚了和尚の開山と寺伝に残る。

当初の所在は、高篠山の中腹の岩窟の中に観音像が安置され、天台系修験者により開創されたものと推定される。

2番真福寺の納経所である光明寺の援助を得て、現在の地に観音様を遷座した。その当時は真言系であった。

「光明寺2世峰山壽鷟大和尚の開山。堀内三右衛門(源翁宗心居士)開基。」と記された堀内家の日記が確かな記録である。

往時は、礼堂、観音堂、弥陀堂、庫裏、本堂と寺勢を誇っていたが、弘化4年(1847年)の大火で類焼の遭い烏有に帰したが、12世曹源碩水の浄財喜捨により、安政5年(1858年)本堂を再建された。

その後、時代に翻弄され無住の期間もあったが、幾多の苦難を辿り、先代の兼務住職、大法伸爾大和尚(光明寺)が過去帳や不備書類等を整備したうえ、弟子の和皎(現住職)を31世として嗣子した。

権現堂屋根再修理、鰐口再新添、佛像3体修復、厨子新添、敷石整備、香炉新添、境内整備、観音縁日、紫陽花植樹、境内清掃整備等に、現31世住職拙僧財を喜捨し、加えて地域住民の支援協力のもと現在の趣を保っている。

当山31世住職 和皎 九拝

軒下の彫刻が見事です

伝説を題材にした額です

本尊聖観世音像は、行基の彫刻と伝えられ、長命水、子持石、不睡石の伝説が残っている。

では、次へ行きましょう

秩父市役所前から国道140号線を北へ、約500mの上野町信号を右(南東)へ、国道299号線です

約600mで坂氷信号を左(北東)へ、県道11号線です

約1kmの三叉路を左(北東)へ、道成りに約1.8kmで左(西)へ入ると間も無く

駐車場に入りました

駐車場に入りました

駐車場前から常泉寺境内です

秩父札所巡礼道・文化財マップです

秩父札所順路概念図です

曹洞宗常泉禅寺境内入口の仁王像です

東向きに本堂です

観音堂は南側にあります

池の奥の大岩の前に六地蔵様です

説明版です

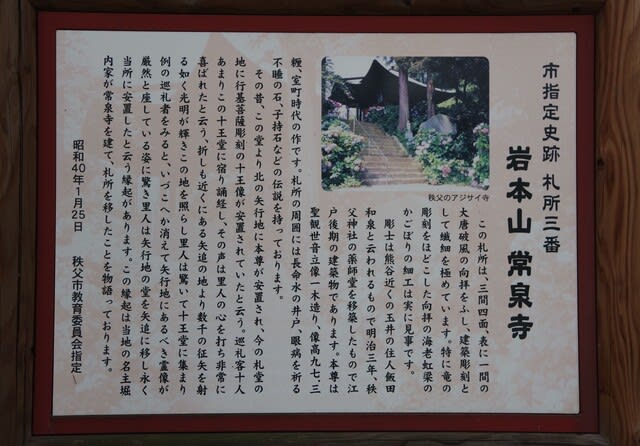

市指定史跡札所三番

岩本山 常泉寺

この札所は、三間四面、表に一間の大唐破風の向拝をふし、建築彫刻として繊細を極めています。

特に竜の彫刻をほどこした向拝の海老虹梁のかごぼりの細工は見事です。

彫士は熊谷近くの玉井の住人飯田和泉と云われるもので、明治3年、秩父神社の薬師堂を移築したもので、江戸後期の建築物であります。

本尊は、聖観世音立像一木造り、像高97.3cm、室町時代の作です。

札所の周囲には長命水の井戸、眼病を祈る不睡の石、子持石などの伝説を持っております。

その昔、この堂より北の矢行地に本尊が安置され、今の礼堂の地に行基菩薩彫刻の十王像が安置されていたと云う。

巡礼客10人あまりこの十王堂に宿り誦経し、その声は里人の心を打ち、非常に喜ばれたと云う、折しも近くにある矢追の地より数千の征矢を射る如く光明が輝き、この地を照らし、里人は驚いて十王堂に集まり例の巡礼者をみると、いずこへか消えて矢行地にあるべき霊像が厳然と座している姿に驚き、里人は矢行地の堂を矢追に移し、永く当所に安置したと云う縁起があります。

この縁起は、当地の名主堀内家が常光寺を建て、札所を移したことを物語っております。

昭和40年1月25日 秩父市教育委員会指定

観音堂です

説明版です

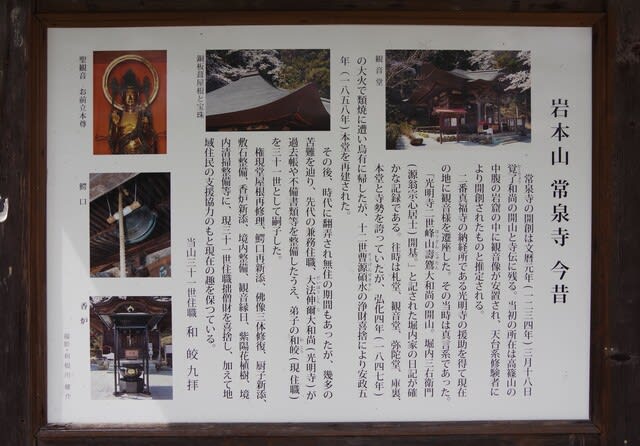

岩本山 常泉寺 今昔

常泉寺の開創は、文暦元年(1234年)3月18日覚了和尚の開山と寺伝に残る。

当初の所在は、高篠山の中腹の岩窟の中に観音像が安置され、天台系修験者により開創されたものと推定される。

2番真福寺の納経所である光明寺の援助を得て、現在の地に観音様を遷座した。その当時は真言系であった。

「光明寺2世峰山壽鷟大和尚の開山。堀内三右衛門(源翁宗心居士)開基。」と記された堀内家の日記が確かな記録である。

往時は、礼堂、観音堂、弥陀堂、庫裏、本堂と寺勢を誇っていたが、弘化4年(1847年)の大火で類焼の遭い烏有に帰したが、12世曹源碩水の浄財喜捨により、安政5年(1858年)本堂を再建された。

その後、時代に翻弄され無住の期間もあったが、幾多の苦難を辿り、先代の兼務住職、大法伸爾大和尚(光明寺)が過去帳や不備書類等を整備したうえ、弟子の和皎(現住職)を31世として嗣子した。

権現堂屋根再修理、鰐口再新添、佛像3体修復、厨子新添、敷石整備、香炉新添、境内整備、観音縁日、紫陽花植樹、境内清掃整備等に、現31世住職拙僧財を喜捨し、加えて地域住民の支援協力のもと現在の趣を保っている。

当山31世住職 和皎 九拝

軒下の彫刻が見事です

伝説を題材にした額です

本尊聖観世音像は、行基の彫刻と伝えられ、長命水、子持石、不睡石の伝説が残っている。

では、次へ行きましょう