殿町は、松坂市役所のあるところです、南西約500mのところに松坂神社が東向き参道で鎮座します

松坂市役所南東側の「殿町」信号を南南東へ進みます、約150mで道成りに斜め右(南西)へ

約300mで石畳の三叉路交差点に出ます、右手(西側)に松坂神社東参道の鳥居です

松坂神社社號標です

説明版です

🔷主祭神 誉田別命(八幡さま)・宇迦御魂神(稲荷さま)

🔷合祀祭神(33柱) 天照皇大神・伊邪那岐尊・伊邪那美尊・建速須佐之男尊・天御柱命・國御柱命・稚日女命・栲幡千々姫命・豊受大神・高木大神・天津日子根命・活津日子根命・熊野久須毘命・多紀理毘売命・多岐都毘売命・天棚機姫命・思兼命・天之忍穂耳命・蛭子命・大山祇命・市寸嶋姫命・天之菩卑命・少彦名命・素菟命・火霊神・金山彦命・猿田彦命・安徳天皇・大國主命・事代主命・上筒男命・中筒男命・底筒男命

🔷御由緒

当社は古来「意悲神社」と称し、平安時代以前の創立で、飯高の國式内社9社の一座と伝えられているが、その創立年代は詳らかでない。

室町時代末期の天正16年(1588)蒲生飛騨守氏郷が飯高郡矢川庄の宵の森(古くは意悲の森)と呼ばれていた丘に築城された時、この森の南の丘に鎮座していた当社を新たに御造営され、城の鎮守社と定められた。

氏郷は、天正12年(1584)秀吉公から伊勢の松ケ島城主に任ぜられ、近江の國日野町から松ヶ島に移ってきたが、その時この宵の森に(現、四五百之森)の地に着目して、この森に築城を急いだ。又この矢川の庄を「松坂」と名付けて、城下町を造り始めた。そして、松ヶ島から強制的に寺社や商人を「松坂」へ移住させ、近江の日野商人も招いた。

天正16年(1588)に城が完成し、氏郷は入城して「松坂城」と名付けた。

この時当社に、新たに武士の尊崇の神である「正八幡」を勧請して、誉田別命(応神天皇)を合わせ祀り「八幡宮」と唱えた。

後世、江戸に雄飛した伊勢商人が生まれた町が松坂であり、近世の商都松坂の繁栄についても蒲生氏郷は、その基を造ったので松坂の功労者と云える。その後、氏郷は会津若松へ移封となり、文禄4年(1595)古田兵部少輔重勝が、松坂城主となって入城し、更に自らの信仰していた宇迦御魂神(お稲荷さん)を勧請して、当社に相殿としてお祀りすることになった。

その後、元和元年(1619江戸初期)紀州藩徳川頼宣の領地となり、以後、明治維新までの250年余り松坂城は、紀州藩伊勢領18万石の要地となり、上代の居城となった。

この長い年月、当社の神官を務めたのは、飯高氏の子孫と云われる笠因(カサヨリ)家とい社家が代々当社の社司を務め、雨龍神社も兼務していた。

代々の紀州藩主は、松坂着城の都度必ず先ず当社に参拝し、又毎年1月元旦には、常に重心を名代として参拝させられた。

明治維新となり、明治2年天皇伊勢行幸の砌、当社に名代として北小路殿を奉弊使として代参させられるなど、また明治4年には、郷社に列せられ遠近の人々の尊崇を集めた。

明治41年には、時の政府の方針により全国で神社合祀が行われたとき、松坂に於いても各所に祀られていた17神社が、当社に合祀され、社名を「松坂神社」と改名が許可され、今日に及んでいる。

又現在の当社本殿は、昭和5年の御遷座の節、伊勢の豊受大神宮な三御殿の中の一つである、西宝殿をそのまま御下附を受け、松坂市内を「お木曳き」行事を行って造営した神明造の本殿であったものに、千木・鰹魚木・銅板屋根の部分を新しくした由緒ある本殿であり、飾り金具や御鍵、御錠も共にその時拝受したものに今回焼き付けの金メッキを施したものである。

この様な豊受大神宮の拝載は、全国でも当社だけであり、江戸時代以降20年ごとに下附を受け、昭和5年は、第8回目の拝載であった。

また。境内中央に高く聳える御神木(楠の大古木)は、氏郷が、御造営の頃もすでに、この位置に500年を経過した大古木になっており、現在では900年以上経過した大木で、天空高く四五百之森に聳えている荘厳さは、実に美しい風景である。

以下略

鳥居を潜って参道を進みます

ニノ鳥居脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

参道を進んで

石段を上ります

境内に出ました手水舎です

社務所前境内中央に太い注連縄が巻かれた目的の「長寿樟」です

北側から、石鳥居が有ります

*あったはずの説明版がなくなっていましたので「花と巨樹のページ」さんの記事より一部転載

私(樟の精)は今から900年前(1092年)の平安時代後期にこの森(意非の森)で誕生いたしました。

その頃この地の豪族飯高氏がこの森に鎮座されている意非(おい)神社を氏神様として深く崇敬されていました。

その後天正16年(1588年)、400年前蒲生氏郷公が松阪城を築城し城主となり当神社を城の守護神として崇敬されこの森を四五百の森と名付けられました。

この長い間私はすくすくと育ち大木となり今もなお健在です。これからも皆様と共に神様のご加護を受け幾く年までも健在長寿でありたいと願つております。

西側から、環境省巨樹巨木林データによれば、目通り幹囲6.49m、樹高20m、樹齢900年です

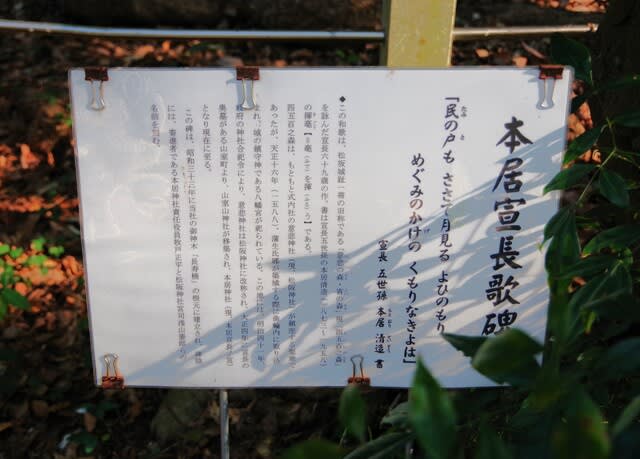

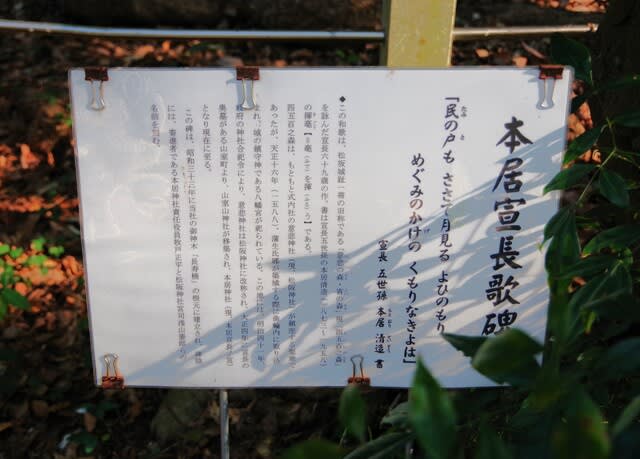

昭和33年に建立された「本居宣長」歌碑です

説明版です、碑面には「民の戸も ささて月見る よひのもり めぐみのかけ(げ)の くもりなきよは」だそうです

南側から、薪?が積まれています

東側から見上げました

境内北側に舞殿です

市内に有った紡績会社が閉鎖になって平成10年に境内へ遷座した、「末廣稲荷大神」です

説明版です

南側には、昭和38年にに市内から遷座した、境内社の「少彦名命社」です

説明版です

拝殿です

本殿は屋根だけしか見えませんでした

社殿南側には神輿舎です

では、次へ行きましょう

2025・1・25・14・40

松坂市役所南東側の「殿町」信号を南南東へ進みます、約150mで道成りに斜め右(南西)へ

約300mで石畳の三叉路交差点に出ます、右手(西側)に松坂神社東参道の鳥居です

松坂神社社號標です

説明版です

🔷主祭神 誉田別命(八幡さま)・宇迦御魂神(稲荷さま)

🔷合祀祭神(33柱) 天照皇大神・伊邪那岐尊・伊邪那美尊・建速須佐之男尊・天御柱命・國御柱命・稚日女命・栲幡千々姫命・豊受大神・高木大神・天津日子根命・活津日子根命・熊野久須毘命・多紀理毘売命・多岐都毘売命・天棚機姫命・思兼命・天之忍穂耳命・蛭子命・大山祇命・市寸嶋姫命・天之菩卑命・少彦名命・素菟命・火霊神・金山彦命・猿田彦命・安徳天皇・大國主命・事代主命・上筒男命・中筒男命・底筒男命

🔷御由緒

当社は古来「意悲神社」と称し、平安時代以前の創立で、飯高の國式内社9社の一座と伝えられているが、その創立年代は詳らかでない。

室町時代末期の天正16年(1588)蒲生飛騨守氏郷が飯高郡矢川庄の宵の森(古くは意悲の森)と呼ばれていた丘に築城された時、この森の南の丘に鎮座していた当社を新たに御造営され、城の鎮守社と定められた。

氏郷は、天正12年(1584)秀吉公から伊勢の松ケ島城主に任ぜられ、近江の國日野町から松ヶ島に移ってきたが、その時この宵の森に(現、四五百之森)の地に着目して、この森に築城を急いだ。又この矢川の庄を「松坂」と名付けて、城下町を造り始めた。そして、松ヶ島から強制的に寺社や商人を「松坂」へ移住させ、近江の日野商人も招いた。

天正16年(1588)に城が完成し、氏郷は入城して「松坂城」と名付けた。

この時当社に、新たに武士の尊崇の神である「正八幡」を勧請して、誉田別命(応神天皇)を合わせ祀り「八幡宮」と唱えた。

後世、江戸に雄飛した伊勢商人が生まれた町が松坂であり、近世の商都松坂の繁栄についても蒲生氏郷は、その基を造ったので松坂の功労者と云える。その後、氏郷は会津若松へ移封となり、文禄4年(1595)古田兵部少輔重勝が、松坂城主となって入城し、更に自らの信仰していた宇迦御魂神(お稲荷さん)を勧請して、当社に相殿としてお祀りすることになった。

その後、元和元年(1619江戸初期)紀州藩徳川頼宣の領地となり、以後、明治維新までの250年余り松坂城は、紀州藩伊勢領18万石の要地となり、上代の居城となった。

この長い年月、当社の神官を務めたのは、飯高氏の子孫と云われる笠因(カサヨリ)家とい社家が代々当社の社司を務め、雨龍神社も兼務していた。

代々の紀州藩主は、松坂着城の都度必ず先ず当社に参拝し、又毎年1月元旦には、常に重心を名代として参拝させられた。

明治維新となり、明治2年天皇伊勢行幸の砌、当社に名代として北小路殿を奉弊使として代参させられるなど、また明治4年には、郷社に列せられ遠近の人々の尊崇を集めた。

明治41年には、時の政府の方針により全国で神社合祀が行われたとき、松坂に於いても各所に祀られていた17神社が、当社に合祀され、社名を「松坂神社」と改名が許可され、今日に及んでいる。

又現在の当社本殿は、昭和5年の御遷座の節、伊勢の豊受大神宮な三御殿の中の一つである、西宝殿をそのまま御下附を受け、松坂市内を「お木曳き」行事を行って造営した神明造の本殿であったものに、千木・鰹魚木・銅板屋根の部分を新しくした由緒ある本殿であり、飾り金具や御鍵、御錠も共にその時拝受したものに今回焼き付けの金メッキを施したものである。

この様な豊受大神宮の拝載は、全国でも当社だけであり、江戸時代以降20年ごとに下附を受け、昭和5年は、第8回目の拝載であった。

また。境内中央に高く聳える御神木(楠の大古木)は、氏郷が、御造営の頃もすでに、この位置に500年を経過した大古木になっており、現在では900年以上経過した大木で、天空高く四五百之森に聳えている荘厳さは、実に美しい風景である。

以下略

鳥居を潜って参道を進みます

ニノ鳥居脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

参道を進んで

石段を上ります

境内に出ました手水舎です

社務所前境内中央に太い注連縄が巻かれた目的の「長寿樟」です

北側から、石鳥居が有ります

*あったはずの説明版がなくなっていましたので「花と巨樹のページ」さんの記事より一部転載

私(樟の精)は今から900年前(1092年)の平安時代後期にこの森(意非の森)で誕生いたしました。

その頃この地の豪族飯高氏がこの森に鎮座されている意非(おい)神社を氏神様として深く崇敬されていました。

その後天正16年(1588年)、400年前蒲生氏郷公が松阪城を築城し城主となり当神社を城の守護神として崇敬されこの森を四五百の森と名付けられました。

この長い間私はすくすくと育ち大木となり今もなお健在です。これからも皆様と共に神様のご加護を受け幾く年までも健在長寿でありたいと願つております。

西側から、環境省巨樹巨木林データによれば、目通り幹囲6.49m、樹高20m、樹齢900年です

昭和33年に建立された「本居宣長」歌碑です

説明版です、碑面には「民の戸も ささて月見る よひのもり めぐみのかけ(げ)の くもりなきよは」だそうです

南側から、薪?が積まれています

東側から見上げました

境内北側に舞殿です

市内に有った紡績会社が閉鎖になって平成10年に境内へ遷座した、「末廣稲荷大神」です

説明版です

南側には、昭和38年にに市内から遷座した、境内社の「少彦名命社」です

説明版です

拝殿です

本殿は屋根だけしか見えませんでした

社殿南側には神輿舎です

では、次へ行きましょう

2025・1・25・14・40