2015年5月17日、法隆寺から法起寺、薬師寺と最後に唐招提寺と4つの世界遺産のお寺巡りだした。拝観料は500円です。薬師寺の北約1Kmのところに位置します。まっすぐ北向いて歩きました。

奈良市五条町13-46

map

パンフレットより「鑑真和上は688年に中国揚州で誕生、21歳で長安実際寺の戒壇で弘景律師に授戒を受けたのち、揚州大明寺で広く戒律を講義し、長安・洛陽に並ぶ者のない律匠と称せられました。742年に日本からの熱心な招きに応じ渡日を決意されましたが、当時の航海は極めて難しいもので、鑑真和上は五度の失敗を重ね盲目の身となられました。しかし、和上の意志は固く、753年12月、六度目の航海で遂に来朝を果たされました。翌年和上は東大寺大仏殿の前に戒壇を築き、聖武太上天皇をはじめ四百余人の僧俗に戒を授けました。758年大和上の称号を賜りました。あわせて右京五条二坊の地、新田部親王の旧宅地を賜り、天平宝字3年(759)8月戒律の専修道場を創建されました。これが現在の律宗総本山唐招提寺のはじまりです。」

南大門

境内より

参道と正面が金堂

世界文化遺産の記念碑

境内図

金堂(国宝)

奈良時代の8世紀後半の建築物です。「豊かな景感と簡素な美しさを兼ね備えた天平様式、正面に並ぶ八本のエンタシス列柱の吹き放ちは、遠くギリシャの神殿建築技法がシルクロードを越え、日本まで伝来したかのように感じさせます。内陣には像高3メートルに及ぶ盧舎那仏を中央に巨大な三尊(国宝)が居並び、厳粛な空間を生み出しています。」

会津八一歌碑

「大寺のまろき柱の月かげを土に踏みつつものをこそ思え」

鐘楼、梵鐘(平安初期、重要文化財)

講堂(国宝)

「和上が当寺を開創するにあたり平城宮東朝集殿を朝廷より賜り移築したもので、平城宮唯一の宮殿建築の遺構です。本尊弥勒如来坐像(鎌倉時代、重要文化財)は釈迦牟尼仏の後継で、将来必ず如来として出現し法を説くとされています。」

鼓楼(国宝)

『鎌倉時代の仁治元年(1240)、重層名の建物で、本来は経楼とみられますが、鎌倉時代に再建されたのち鼓楼と呼称されます。一階に和上将来の三千粒の仏舎利を安置しているところから「舎利殿」とも称されています。』

はす池

戒壇

醍醐井戸

本坊

境内図

開山堂

御影堂玄関(重要文化財)

御影堂(重要文化財)

「もと興福寺別当寺院、一乗寺の宸殿と殿上の遺構で、昭和38年に移築復元して鑑真和上坐像(国宝)を納め御影堂としたものです。」

鑑真和上御廟入口

鑑真和上御廟

宝蔵(国宝)

奈良時代の校倉、寄棟造り、本瓦葺です。

経蔵(国宝)

「唐招提寺が創建される前にあった新田部親王邸の米倉を改造したものといわれ、日本最古の校倉です。」

松尾芭蕉句碑

「若葉して 御目の雫拭ばや」

礼堂・東室(重要文化財)

「鎌倉時代、弘安7年(1284)の建築物で、入母屋造、本瓦葺です。南北に長い建物で、従来は僧侶の起居した僧坊でした。」

弁天社

寺務所玄関

寺務所

奈良市五条町13-46

map

パンフレットより「鑑真和上は688年に中国揚州で誕生、21歳で長安実際寺の戒壇で弘景律師に授戒を受けたのち、揚州大明寺で広く戒律を講義し、長安・洛陽に並ぶ者のない律匠と称せられました。742年に日本からの熱心な招きに応じ渡日を決意されましたが、当時の航海は極めて難しいもので、鑑真和上は五度の失敗を重ね盲目の身となられました。しかし、和上の意志は固く、753年12月、六度目の航海で遂に来朝を果たされました。翌年和上は東大寺大仏殿の前に戒壇を築き、聖武太上天皇をはじめ四百余人の僧俗に戒を授けました。758年大和上の称号を賜りました。あわせて右京五条二坊の地、新田部親王の旧宅地を賜り、天平宝字3年(759)8月戒律の専修道場を創建されました。これが現在の律宗総本山唐招提寺のはじまりです。」

南大門

境内より

参道と正面が金堂

世界文化遺産の記念碑

境内図

金堂(国宝)

奈良時代の8世紀後半の建築物です。「豊かな景感と簡素な美しさを兼ね備えた天平様式、正面に並ぶ八本のエンタシス列柱の吹き放ちは、遠くギリシャの神殿建築技法がシルクロードを越え、日本まで伝来したかのように感じさせます。内陣には像高3メートルに及ぶ盧舎那仏を中央に巨大な三尊(国宝)が居並び、厳粛な空間を生み出しています。」

会津八一歌碑

「大寺のまろき柱の月かげを土に踏みつつものをこそ思え」

鐘楼、梵鐘(平安初期、重要文化財)

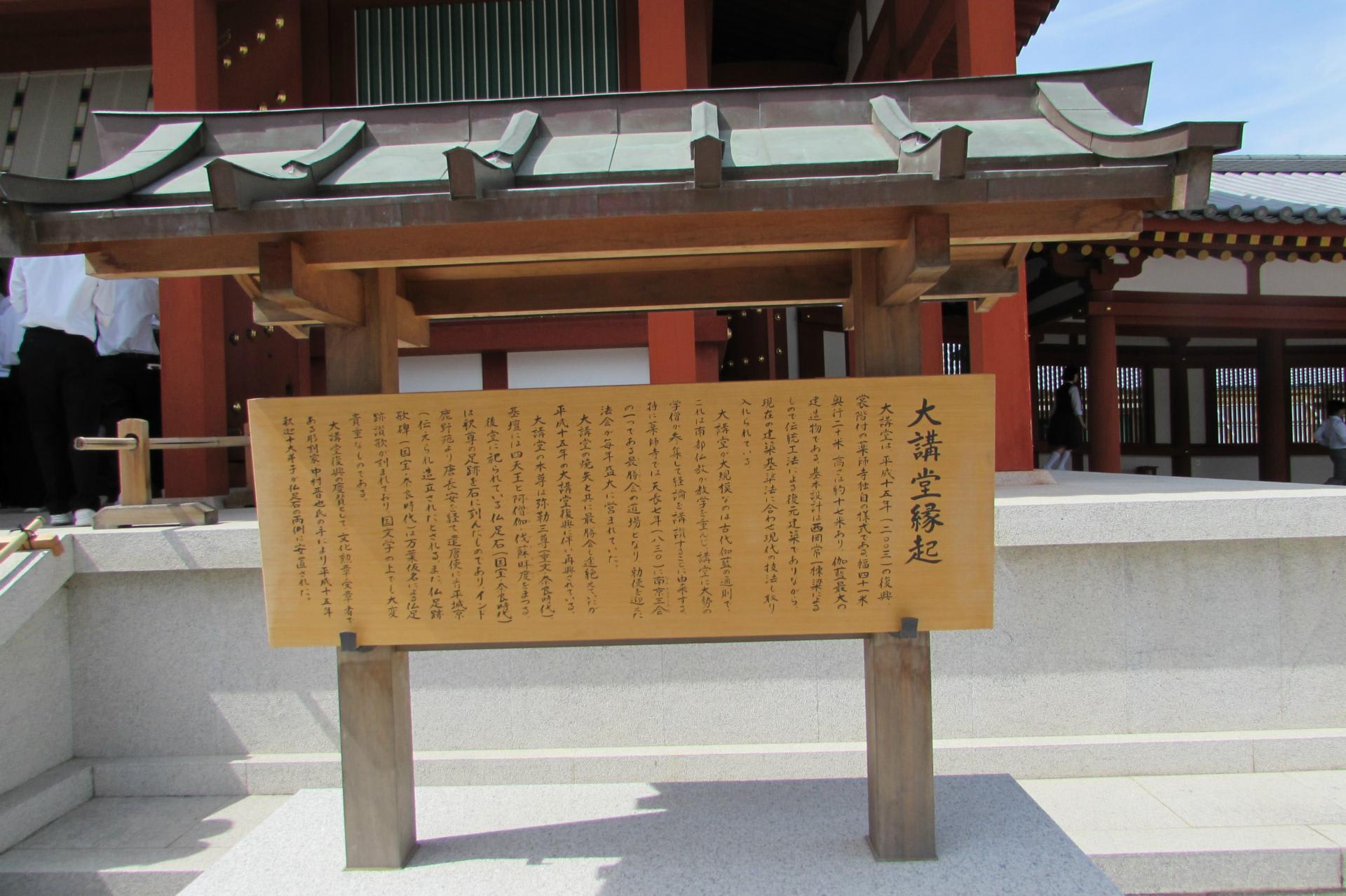

講堂(国宝)

「和上が当寺を開創するにあたり平城宮東朝集殿を朝廷より賜り移築したもので、平城宮唯一の宮殿建築の遺構です。本尊弥勒如来坐像(鎌倉時代、重要文化財)は釈迦牟尼仏の後継で、将来必ず如来として出現し法を説くとされています。」

鼓楼(国宝)

『鎌倉時代の仁治元年(1240)、重層名の建物で、本来は経楼とみられますが、鎌倉時代に再建されたのち鼓楼と呼称されます。一階に和上将来の三千粒の仏舎利を安置しているところから「舎利殿」とも称されています。』

はす池

戒壇

醍醐井戸

本坊

境内図

開山堂

御影堂玄関(重要文化財)

御影堂(重要文化財)

「もと興福寺別当寺院、一乗寺の宸殿と殿上の遺構で、昭和38年に移築復元して鑑真和上坐像(国宝)を納め御影堂としたものです。」

鑑真和上御廟入口

鑑真和上御廟

宝蔵(国宝)

奈良時代の校倉、寄棟造り、本瓦葺です。

経蔵(国宝)

「唐招提寺が創建される前にあった新田部親王邸の米倉を改造したものといわれ、日本最古の校倉です。」

松尾芭蕉句碑

「若葉して 御目の雫拭ばや」

礼堂・東室(重要文化財)

「鎌倉時代、弘安7年(1284)の建築物で、入母屋造、本瓦葺です。南北に長い建物で、従来は僧侶の起居した僧坊でした。」

弁天社

寺務所玄関

寺務所