2016年12月5日、天気がいいので、ドライブで大津市坂本周辺に行きました。まずは西教寺にお参りです。

滋賀県大津市坂本5丁目13-1

map

説明書より『西教寺は、聖徳太子が、仏法の師である慧慈・慧聰のために開創された寺で、推古天皇の26年(618)に大窪山の号をたまわり、天智天皇の8年(669)に西教寺の号を下賜されたと伝えられている。寺記には天台座主慈恵大師良源大僧正・恵心僧都が念仏道場とした。その後、比叡山で修行した真盛上人が文明18年(1486)入寺し、不断念仏の根本道場として、西教寺を再興された。明治11年(1878)明治政府によって別派独立が公許、「天台宗真盛派」の本山となった。昭和16年(1941)に天台三派合同となったが、終戦とともに、昭和21年(1946)に天台宗三派、延暦寺(山門)三井寺(寺門)西教寺(盛門)が分離、天台宗真盛派を「天台真盛宗」と公称して独立、今日に至っている。』

寺標

山門

沢庵禅師の碑

第39回全日本仏教徒滋賀大会の碑

文学ゆかりの地(小説細川ガラシャ夫人)

禅明坊門(登録有形文化財)

「明治初期建造、1間1戸高麗門の形式で、親柱を上部に延ばして直接棟木を受け、軒は疎垂木、屋根は桟瓦葺とする。親柱を結ぶ内法虹梁と木鼻に施した絵様や、親柱足元の八艘飾などが、意匠の見所となっている。参道の北側の東端に位置し、参道らしい連続性を保っている。」

参道

徳乗坊門(登録有形文化財)

「明治初期建造、形式は1間1戸の薬医門であるが、軒は疎垂木・木舞打で、起りのある桟瓦葺の屋根を架け、冠木を丸太状の材とするなど、数寄屋風の意匠が取り込まれており、近代和風の造形と思われる。参道の北側、實成坊と禅明坊の間に位置し、参道空間に欠かせない存在。」

聞證坊門

實成坊門(登録有形文化財)

「江戸末期建造、實成坊は近世より続く西教寺の塔頭のひとつである。敷地南の門は1間1戸の薬医門で、軒が疎垂木、屋根が桟瓦葺。組物は簡素な絵様肘木であるが、妻の虹梁・大瓶束架構を見所とする。両側に続く穴太衆積の石垣と一体となって参道景観を形成している。」

禅林坊門(登録有形文化財)

「江戸末期建造、1間1戸薬医門の形式で,軒は疎垂木,屋根は桟瓦葺,妻飾は蟇股とする。木鼻や蟇股などの絵様細部に江戸末期らしい造形がある。北にある實成坊と対になって,参道空間を形成している。」

宗祖大師殿参道

宗祖大師殿説明書

「天台真盛宗、宗祖圓戒国師慈攝大師真盛上人のお木造をおまつりしているお堂です。嘉吉3年(1443)伊勢の国一志の郡小倭大仰の里に出生、(現在の三重県一志郡一志町大字大仰)14歳で出家、文明18年(1486)西教寺に入寺され、堂塔と教法を再興、19歳から20年間比叡山中に籠り日課六万遍の称名念仏を修め朝廷、公家、武士、庶民へ持戒と念仏の布教を行い戒称ニ門不断念仏の根本道場とした。」

西教寺宗祖大師殿唐門(登録有形文化財)

「大正6年(1917)建造、木造四脚門、瓦葺、間口4.2m、左右袖塀全長3m及び築地塀全長38m付。大師殿の正面、東面して建つ1間1戸の四脚門で、両側に折曲がりの築地塀が延びる。屋根は檜皮葺、入母屋造・前後軒唐破風付。組物は三斗組と簡素だが、虹梁上に配された龍や獅子など多彩な彫刻、彫物欄間や板欄間、精緻な飾金具など、華やかな造形である。」

西教寺宗祖大師殿(登録有形文化財)

「明治27年(1894)建造、木造平屋建、瓦一部銅板葺、建築面積312㎡。入母屋造・桟瓦葺,正面軒唐破風付で、丸柱・舟肘木の軸部、疎垂木・木舞打の軒廻り、擬宝珠高欄付の縁など、格式の高い住宅建築の意匠になる。内部の小組格天井や筬欄間なども繊細である。」

西教寺宗祖大師殿通用門(登録有形文化財)

「大正6年(1917)建造、木造平唐門、瓦葺、間口3.0m、左右袖塀全長3m及び築地塀全長43m付。」

宝珠丸(宗祖真盛上人幼形像)

西教寺宗祖大師殿水屋(登録有形文化財)

「大正6年頃(1917)建造、六角形平面で円形花型の水盤を覆い、桟瓦葺屋根で宝珠をのせる。長押で固めた6本柱で、六角に組んだ桁を支える。通用門と対面した位置に建ち、大師殿伽藍の北側の景観上、欠かせない存在となっている。」

勅使門

十三重石塔

西教寺水屋(登録有形文化財)

昭和19年(1944)建造、本堂南に建つ。長方形平面で、中央に細長い水盤を置く。軸部は角柱を建てて、斜材で補強し、三斗を組んで桁を受け、天井は格天井とする。屋根は入母屋造・本瓦葺、二軒繁垂木で深い軒をつくり、小規模な建築であるが、堂々とした外観を構成している。」

宝篋印塔

六地蔵

西教寺本堂(重要文化財)

「江戸中期の元文4年(1739)建造、本堂 桁行七間、梁間六間、一重、入母屋造、向拝三間、本瓦葺。裏堂 桁行一間、梁間一間、一重、背面入母屋造、正面本堂に接続、本瓦葺、背面及び両側面もこし付、もこし桟瓦葺。」

西教寺客殿(重要文化財)

「桃山時代の慶長2年(1597)建造、桁行27.1m、梁間15.3m、一重、南面入母屋造、北面切妻造、こけら葺。」

坂本城主・明智光秀の妻凞子の墓

坂本城主明智日向守光秀とその一族の墓

名号石

放生池太鼓橋

西教寺御廟参道

西教寺御廟(登録有形文化財)

「江戸時代末期の天保13年(1842)建造、伽藍の南西、本堂の西の高台にある。四半敷の基壇に建ち、平面は桁行1間・梁間2間だが方形で、正面に向拝を設ける。屋根は宝形造で、軒は二軒繁垂木、組物が二手先で先端に絵様をつけた尾垂木を組む。蟇股や手挟など彫刻が豊かで、江戸末期の造形を示す。」

染殿(五輪塔)

「無銘であるが、西教寺境内で最も古い鎌倉時代の石造品である。」

観音堂

西教寺納骨堂(登録有形文化財)

「大正6頃建造、入母屋造・桟瓦葺の本屋を高くして、周囲に庇を廻す。軒は本屋・庇とも一軒疎垂木・木舞打で軽快につくる。内部は外陣・内陣の構成になり、内陣奥に通し仏壇を設ける。本堂の東南に建ち、棟を直交させ複雑で動きのある外観で、景観のアクセントとなっている。」

鐘楼(大津市指定文化財)

西教寺正教蔵(登録有形文化財)

明治12年(1879)建造、土蔵造2階建、瓦葺、建築面積24㎡。本堂の東側にある2階建の土蔵。切妻造・桟瓦葺で、西面には切妻造・起り屋根の庇を設け、蔵前とする。外壁は上部白漆喰塗、下部縦板張とし、蔵前は柱から軒裏まで漆喰で塗り込める。庇の虹梁絵様や誇張的な板蟇股などに、明治初期の意匠が伺える。」

大本坊

書院

安養院門(登録有形文化財)

「昭和2年(1927)建造、安養院は恵心僧都源信につらなる安養尼の遺跡の旧地と伝えるが,現在の建物は昭和初期に山口玄洞氏の寄付で再興された。敷地北側にある門は切妻造,桟瓦葺の1間1戸薬医門で,軒廻りや組物は簡素であるが,絵様細部は大柄で,堂々とした外観を持つ。」

安養院庫裡(登録有形文化財)

「敷地のほぼ中央に,北面して建つ。入母屋造,妻入で,ゆったりとした桟瓦葺の大屋根を架け,4周に下屋庇を廻し,西側には切妻造の台所棟を連結する。側廻りは角柱に舟肘木をあげ,内部は均整のとれた比例で室内空間をつくり,欄間などの細部は繊細である。」

安養院蔵(登録有形文化財)

「阿弥陀堂の北側に並立して建つ。総2階建、寄棟造、桟瓦葺、妻入で、外壁は腰をモルタル塗、上部を漆喰塗とし、東面に銅板葺の庇を設ける。派手さはないが、東面の出入口廻りは漆喰で鳥居型につくり、内部の壁も幅広の縦板壁とするなど、技術的な質が高い。」

安養院阿弥陀堂(登録有形文化財)

「敷地西側の阿弥陀堂は乱石積基壇上に東面して建ち、入母屋造、桟瓦葺で、4周に切目縁を廻し、正面1間を広縁とする。禅宗寺院の方丈建築を意識しつつ、内部空間や細部の造形に近代的要素がある。」

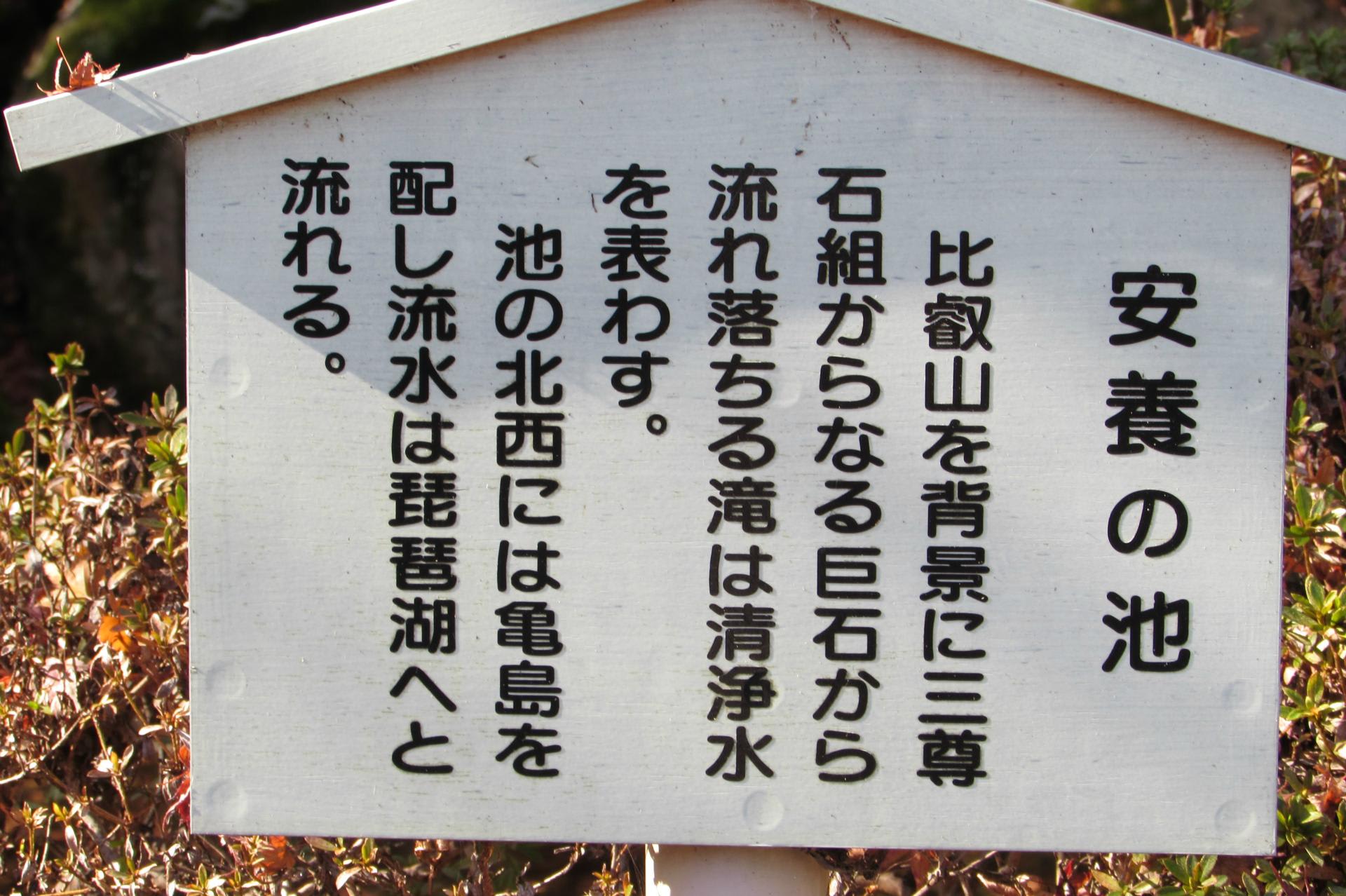

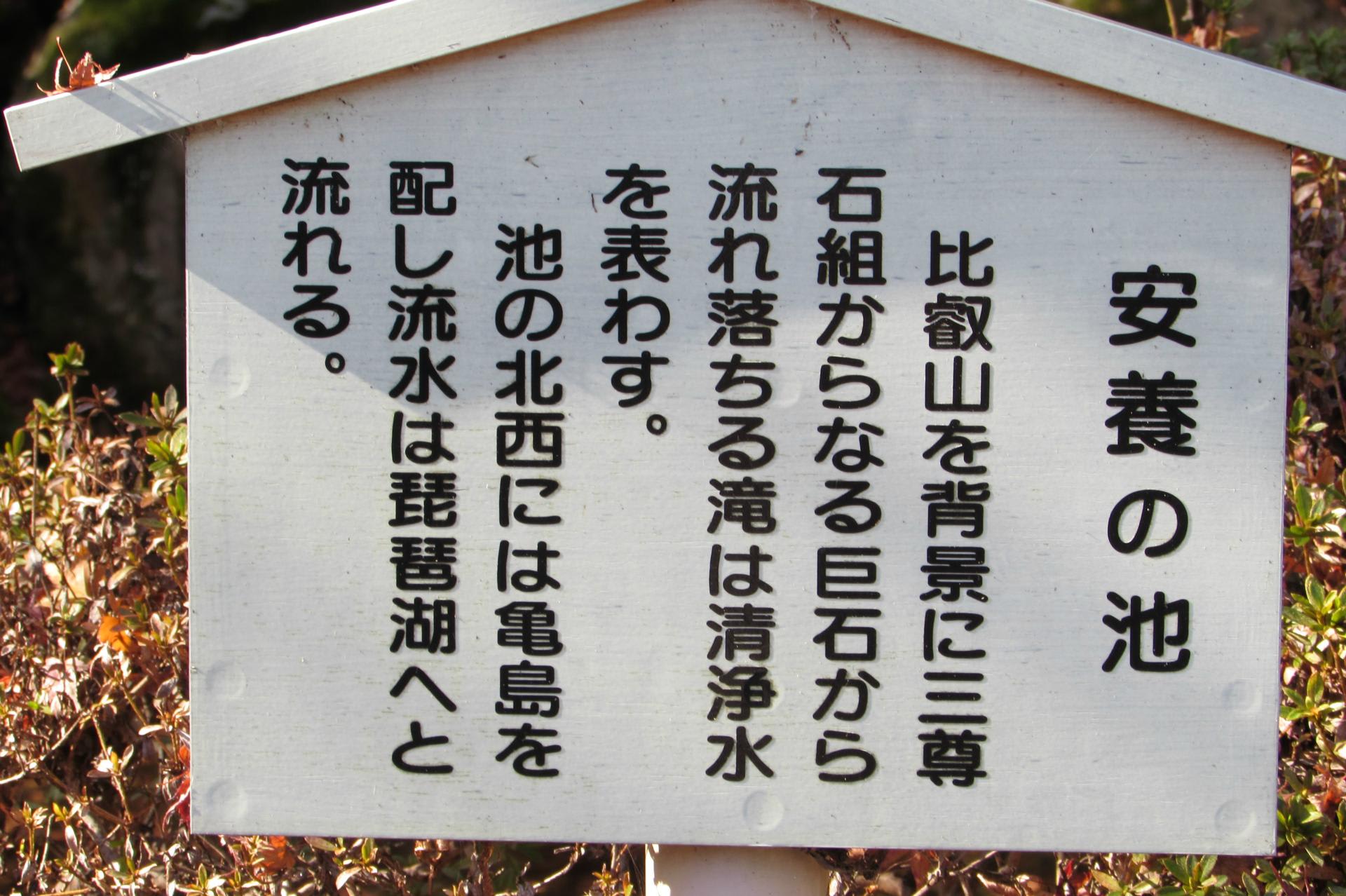

安養の池

安養院弁天堂(登録有形文化財)

「敷地西側のほぼ中央の小高い地に東面して建つ。方形平面で背面に仏壇部を張り出し、正面と両側面に擬宝珠高欄付の縁を廻し、軒は深くつくる。小規模だが、軸部を長押で固め、組物を三斗、建具を板扉と連子窓、内部を小組格天井とした正統的な和様の仏堂建築。」

安養院礼拝堂(登録有形文化財)

「聖天堂西側にあり、渡廊下で連絡している。桁行3間、梁間2間、入母屋造、桟瓦葺の小規模な建物。角柱に舟肘木をあげて、桁を受ける。1軒疎垂木であるが、緩やかに反った軒をつくり、木連格子の妻飾や正面と両側面に設けた連子窓など、丁寧な造形である。」

安養院聖天堂(登録有形文化財)

江戸後期(1751-1829)建造、木造平屋建、瓦葺、建築面積55㎡。天保期の絵図や、細部の様式から江戸後期と考えられ、安養院で最古の仏堂。内陣を核として、前面へ凸状の外陣を設け、右手に炊事場、左手には書院が接続する。土蔵造で宝形屋根の内陣と入母屋造の外陣などを巧みに処理した複雑で特異な形態の仏堂。」

安養院地蔵堂(登録有形文化財)

江戸末期(1830-1867)建造、木造平屋建、瓦葺、建築面積32㎡。庫裡南側に南面して建つ宝形造、桟瓦葺の小堂。部材の風蝕程度から、江戸末期頃の建築と思われる。内部は1室で、4周に軒支柱を立てて、背面を仏壇、左側面を物置にする。全体に質素であるが、正面は時代に相応しい豪華な彫刻欄間を設け、意匠を引き立てる。」

宗祖真盛上人の説明書

西教寺と護猿の由来

滋賀県大津市坂本5丁目13-1

map

説明書より『西教寺は、聖徳太子が、仏法の師である慧慈・慧聰のために開創された寺で、推古天皇の26年(618)に大窪山の号をたまわり、天智天皇の8年(669)に西教寺の号を下賜されたと伝えられている。寺記には天台座主慈恵大師良源大僧正・恵心僧都が念仏道場とした。その後、比叡山で修行した真盛上人が文明18年(1486)入寺し、不断念仏の根本道場として、西教寺を再興された。明治11年(1878)明治政府によって別派独立が公許、「天台宗真盛派」の本山となった。昭和16年(1941)に天台三派合同となったが、終戦とともに、昭和21年(1946)に天台宗三派、延暦寺(山門)三井寺(寺門)西教寺(盛門)が分離、天台宗真盛派を「天台真盛宗」と公称して独立、今日に至っている。』

寺標

山門

沢庵禅師の碑

第39回全日本仏教徒滋賀大会の碑

文学ゆかりの地(小説細川ガラシャ夫人)

禅明坊門(登録有形文化財)

「明治初期建造、1間1戸高麗門の形式で、親柱を上部に延ばして直接棟木を受け、軒は疎垂木、屋根は桟瓦葺とする。親柱を結ぶ内法虹梁と木鼻に施した絵様や、親柱足元の八艘飾などが、意匠の見所となっている。参道の北側の東端に位置し、参道らしい連続性を保っている。」

参道

徳乗坊門(登録有形文化財)

「明治初期建造、形式は1間1戸の薬医門であるが、軒は疎垂木・木舞打で、起りのある桟瓦葺の屋根を架け、冠木を丸太状の材とするなど、数寄屋風の意匠が取り込まれており、近代和風の造形と思われる。参道の北側、實成坊と禅明坊の間に位置し、参道空間に欠かせない存在。」

聞證坊門

實成坊門(登録有形文化財)

「江戸末期建造、實成坊は近世より続く西教寺の塔頭のひとつである。敷地南の門は1間1戸の薬医門で、軒が疎垂木、屋根が桟瓦葺。組物は簡素な絵様肘木であるが、妻の虹梁・大瓶束架構を見所とする。両側に続く穴太衆積の石垣と一体となって参道景観を形成している。」

禅林坊門(登録有形文化財)

「江戸末期建造、1間1戸薬医門の形式で,軒は疎垂木,屋根は桟瓦葺,妻飾は蟇股とする。木鼻や蟇股などの絵様細部に江戸末期らしい造形がある。北にある實成坊と対になって,参道空間を形成している。」

宗祖大師殿参道

宗祖大師殿説明書

「天台真盛宗、宗祖圓戒国師慈攝大師真盛上人のお木造をおまつりしているお堂です。嘉吉3年(1443)伊勢の国一志の郡小倭大仰の里に出生、(現在の三重県一志郡一志町大字大仰)14歳で出家、文明18年(1486)西教寺に入寺され、堂塔と教法を再興、19歳から20年間比叡山中に籠り日課六万遍の称名念仏を修め朝廷、公家、武士、庶民へ持戒と念仏の布教を行い戒称ニ門不断念仏の根本道場とした。」

西教寺宗祖大師殿唐門(登録有形文化財)

「大正6年(1917)建造、木造四脚門、瓦葺、間口4.2m、左右袖塀全長3m及び築地塀全長38m付。大師殿の正面、東面して建つ1間1戸の四脚門で、両側に折曲がりの築地塀が延びる。屋根は檜皮葺、入母屋造・前後軒唐破風付。組物は三斗組と簡素だが、虹梁上に配された龍や獅子など多彩な彫刻、彫物欄間や板欄間、精緻な飾金具など、華やかな造形である。」

西教寺宗祖大師殿(登録有形文化財)

「明治27年(1894)建造、木造平屋建、瓦一部銅板葺、建築面積312㎡。入母屋造・桟瓦葺,正面軒唐破風付で、丸柱・舟肘木の軸部、疎垂木・木舞打の軒廻り、擬宝珠高欄付の縁など、格式の高い住宅建築の意匠になる。内部の小組格天井や筬欄間なども繊細である。」

西教寺宗祖大師殿通用門(登録有形文化財)

「大正6年(1917)建造、木造平唐門、瓦葺、間口3.0m、左右袖塀全長3m及び築地塀全長43m付。」

宝珠丸(宗祖真盛上人幼形像)

西教寺宗祖大師殿水屋(登録有形文化財)

「大正6年頃(1917)建造、六角形平面で円形花型の水盤を覆い、桟瓦葺屋根で宝珠をのせる。長押で固めた6本柱で、六角に組んだ桁を支える。通用門と対面した位置に建ち、大師殿伽藍の北側の景観上、欠かせない存在となっている。」

勅使門

十三重石塔

西教寺水屋(登録有形文化財)

昭和19年(1944)建造、本堂南に建つ。長方形平面で、中央に細長い水盤を置く。軸部は角柱を建てて、斜材で補強し、三斗を組んで桁を受け、天井は格天井とする。屋根は入母屋造・本瓦葺、二軒繁垂木で深い軒をつくり、小規模な建築であるが、堂々とした外観を構成している。」

宝篋印塔

六地蔵

西教寺本堂(重要文化財)

「江戸中期の元文4年(1739)建造、本堂 桁行七間、梁間六間、一重、入母屋造、向拝三間、本瓦葺。裏堂 桁行一間、梁間一間、一重、背面入母屋造、正面本堂に接続、本瓦葺、背面及び両側面もこし付、もこし桟瓦葺。」

西教寺客殿(重要文化財)

「桃山時代の慶長2年(1597)建造、桁行27.1m、梁間15.3m、一重、南面入母屋造、北面切妻造、こけら葺。」

坂本城主・明智光秀の妻凞子の墓

坂本城主明智日向守光秀とその一族の墓

名号石

放生池太鼓橋

西教寺御廟参道

西教寺御廟(登録有形文化財)

「江戸時代末期の天保13年(1842)建造、伽藍の南西、本堂の西の高台にある。四半敷の基壇に建ち、平面は桁行1間・梁間2間だが方形で、正面に向拝を設ける。屋根は宝形造で、軒は二軒繁垂木、組物が二手先で先端に絵様をつけた尾垂木を組む。蟇股や手挟など彫刻が豊かで、江戸末期の造形を示す。」

染殿(五輪塔)

「無銘であるが、西教寺境内で最も古い鎌倉時代の石造品である。」

観音堂

西教寺納骨堂(登録有形文化財)

「大正6頃建造、入母屋造・桟瓦葺の本屋を高くして、周囲に庇を廻す。軒は本屋・庇とも一軒疎垂木・木舞打で軽快につくる。内部は外陣・内陣の構成になり、内陣奥に通し仏壇を設ける。本堂の東南に建ち、棟を直交させ複雑で動きのある外観で、景観のアクセントとなっている。」

鐘楼(大津市指定文化財)

西教寺正教蔵(登録有形文化財)

明治12年(1879)建造、土蔵造2階建、瓦葺、建築面積24㎡。本堂の東側にある2階建の土蔵。切妻造・桟瓦葺で、西面には切妻造・起り屋根の庇を設け、蔵前とする。外壁は上部白漆喰塗、下部縦板張とし、蔵前は柱から軒裏まで漆喰で塗り込める。庇の虹梁絵様や誇張的な板蟇股などに、明治初期の意匠が伺える。」

大本坊

書院

安養院門(登録有形文化財)

「昭和2年(1927)建造、安養院は恵心僧都源信につらなる安養尼の遺跡の旧地と伝えるが,現在の建物は昭和初期に山口玄洞氏の寄付で再興された。敷地北側にある門は切妻造,桟瓦葺の1間1戸薬医門で,軒廻りや組物は簡素であるが,絵様細部は大柄で,堂々とした外観を持つ。」

安養院庫裡(登録有形文化財)

「敷地のほぼ中央に,北面して建つ。入母屋造,妻入で,ゆったりとした桟瓦葺の大屋根を架け,4周に下屋庇を廻し,西側には切妻造の台所棟を連結する。側廻りは角柱に舟肘木をあげ,内部は均整のとれた比例で室内空間をつくり,欄間などの細部は繊細である。」

安養院蔵(登録有形文化財)

「阿弥陀堂の北側に並立して建つ。総2階建、寄棟造、桟瓦葺、妻入で、外壁は腰をモルタル塗、上部を漆喰塗とし、東面に銅板葺の庇を設ける。派手さはないが、東面の出入口廻りは漆喰で鳥居型につくり、内部の壁も幅広の縦板壁とするなど、技術的な質が高い。」

安養院阿弥陀堂(登録有形文化財)

「敷地西側の阿弥陀堂は乱石積基壇上に東面して建ち、入母屋造、桟瓦葺で、4周に切目縁を廻し、正面1間を広縁とする。禅宗寺院の方丈建築を意識しつつ、内部空間や細部の造形に近代的要素がある。」

安養の池

安養院弁天堂(登録有形文化財)

「敷地西側のほぼ中央の小高い地に東面して建つ。方形平面で背面に仏壇部を張り出し、正面と両側面に擬宝珠高欄付の縁を廻し、軒は深くつくる。小規模だが、軸部を長押で固め、組物を三斗、建具を板扉と連子窓、内部を小組格天井とした正統的な和様の仏堂建築。」

安養院礼拝堂(登録有形文化財)

「聖天堂西側にあり、渡廊下で連絡している。桁行3間、梁間2間、入母屋造、桟瓦葺の小規模な建物。角柱に舟肘木をあげて、桁を受ける。1軒疎垂木であるが、緩やかに反った軒をつくり、木連格子の妻飾や正面と両側面に設けた連子窓など、丁寧な造形である。」

安養院聖天堂(登録有形文化財)

江戸後期(1751-1829)建造、木造平屋建、瓦葺、建築面積55㎡。天保期の絵図や、細部の様式から江戸後期と考えられ、安養院で最古の仏堂。内陣を核として、前面へ凸状の外陣を設け、右手に炊事場、左手には書院が接続する。土蔵造で宝形屋根の内陣と入母屋造の外陣などを巧みに処理した複雑で特異な形態の仏堂。」

安養院地蔵堂(登録有形文化財)

江戸末期(1830-1867)建造、木造平屋建、瓦葺、建築面積32㎡。庫裡南側に南面して建つ宝形造、桟瓦葺の小堂。部材の風蝕程度から、江戸末期頃の建築と思われる。内部は1室で、4周に軒支柱を立てて、背面を仏壇、左側面を物置にする。全体に質素であるが、正面は時代に相応しい豪華な彫刻欄間を設け、意匠を引き立てる。」

宗祖真盛上人の説明書

西教寺と護猿の由来