2017年3月31日、青春18切符で、中山道の垂井宿に友人達13名と行きました。新長田で神戸駅に、そこで新快速に乗り米原で大垣行きに乗り換え垂井駅で11時前に下車です。垂井駅は関ヶ原浮きの1つ東の駅です。小雨が降ってきました。

垂井宿は中山道69次の58番目の宿場で、現在は岐阜県不破郡垂井町です。200年前の当時は本陣、脇本陣、旅籠が軒を連ね、美濃一宮の南宮大社の門前町として、そして中山道と東海道を結ぶ美濃路との追分宿として賑っていました。

垂井観光map

駅前の竹中半兵衛の像

「豊臣秀吉の軍師としてその名も高い、本名は重治。美濃国大御堂城主(現揖斐郡大野町公郷)竹中重元の子として、天文13年(1544)に生まれたといわれている。この頃竹中氏は美濃の国守・斎藤家に仕えていた。永禄元年(1558)父・重元は不破郡岩手村(現垂井町岩手)に居城していた岩手弾正を襲い、福田・長松・岩手付近を領し6千貫の領主となった。半兵衛は乱世に生きる武士としては頼りなさそうに思われていた。父没後も仕えていた斎藤家の家臣達から『うつけ者」と嘲笑されていた。永禄7年正月、高齢の念がの挨拶に稲葉城に登城した半兵衛を、斎藤家の家臣達が侮辱した。半兵衛の家臣が怒ろうとすると、これを制し、知らぬ顔で岩手に帰った。半兵衛は策を回らせた。安藤守就と相謀って、同年2月6日、稲葉山城に人質として預けられている弟・久作の病気見舞いと称して従者16名を率いて白昼堂々と城へ赴き、夕刻を待って武具を付け登城し、番頭斎藤飛弾守以下数名を切り伏せた。城主龍興は驚き鵜飼城へ逃れ、半兵衛は名実共に稲葉城主となった。難攻不落と言われた城を主従18名で奪取したので『美濃に半兵衛あり』とその名は全国津々浦々に知れわたった。半兵衛稲葉城奪取の報を聞いた隣国織田信長は「美濃半国を与えるから城を譲って欲しい」と申し入れたが、半兵衛は、「主君を諌める為にかかる大事を決行しただけ。何れ城は主君龍興に返す所存」と言って拒絶した。同年8月頃、城を龍興に返し半兵衛は江州浅井長政の食客となり、翌年秋頃岩手へ帰った。たまたま粟原山に閑居している時、信長の使者・木下藤吉郎(のちの秀吉)が三顧の礼を以て半兵衛を訪ね、「信長公に御味方なさる様」懇願したので、説得に応じて信長に仕え、命により藤吉郎に属し与力の謀臣となった。半兵衛は秀吉と形影相伴って知恵袋として活躍する。姉川の役には弟・久作が浅井の猛将遠藤喜右衛門を討った。『智の半兵衛、武の久作』として竹中の名は天下に響きわたった。」

竹中半兵衛の墓は三木市平井の別掲はこちら➯

駅前観光案内所のポスター

垂井町の無料ガイドの案内で街を散策します。まずは駅から北に歩き相川橋へ。

街角ギャラリーのふくろう

相川に架かる相川橋に東の見付です。宿場の入口になります。

「垂井宿は中山道の始点、江戸日本橋から約440km、58番目の宿になります。見付は宿場の入口に置かれ、宿の役人はここで大名などの行列を迎えたり、非常時には閉鎖したりしました。ここ東の見付から約776mにわたり垂井宿が広がり、広重が描いたことで知られる西の見付に至ります。」

相川での鯉のぼり、今年は3月18日から5月14日の予定で川にロープを貼って泳いでいます。後の山は伊吹山です。積雪があります。

相川の人足渡跡

「相川は昔から暴れ川で、たびたび洪水がありました。そのため、江戸時代には人足渡しによる渡川が主流でした。川越人足は垂井宿の百姓がつとめ、渡川時の水量によって渡賃が決まっていました。一方、朝鮮通信使や姫宮などの特別な通行があるときには、木橋がかけられました。」

川沿いの桜並木、まだつぼみでした。

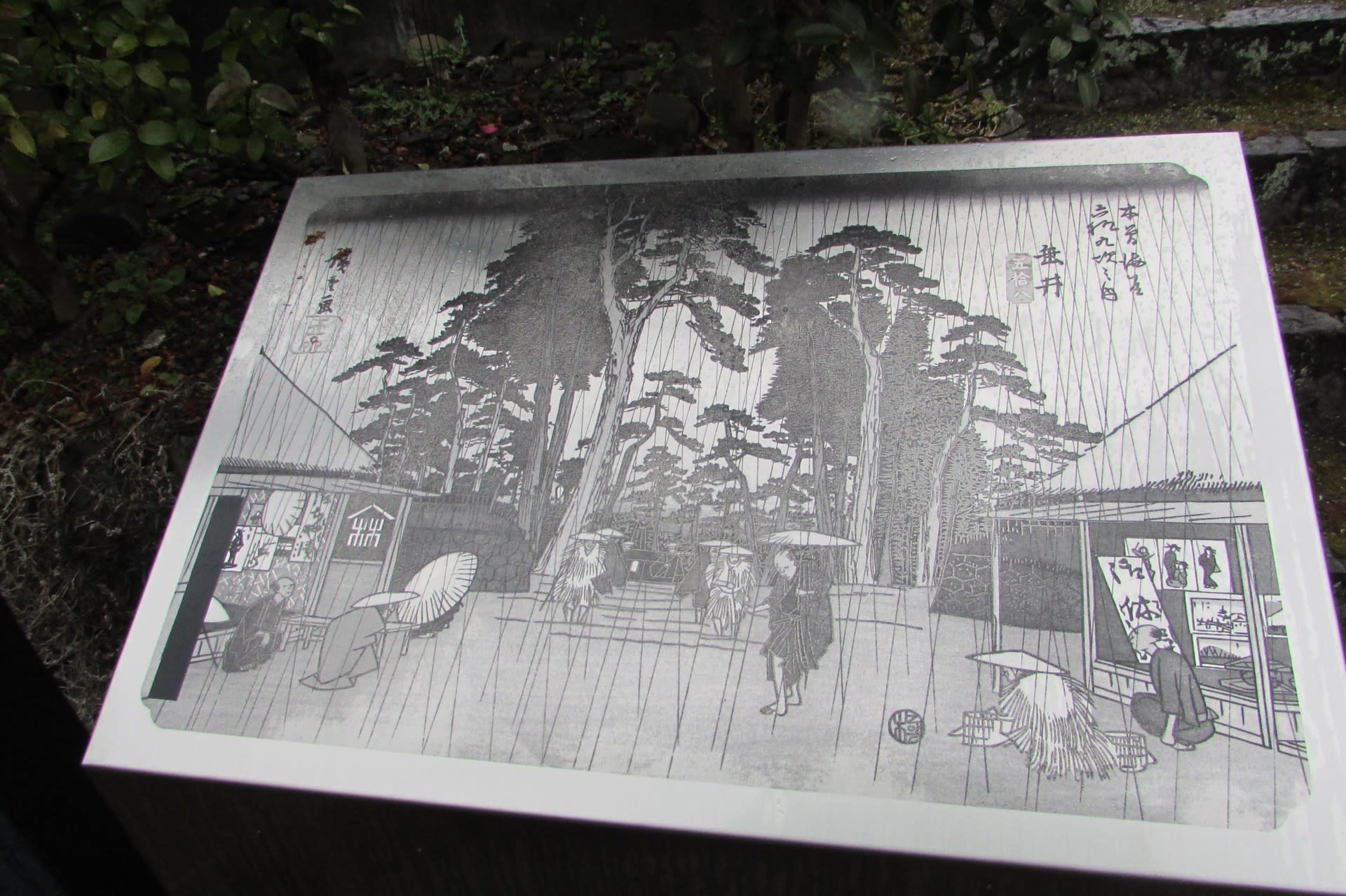

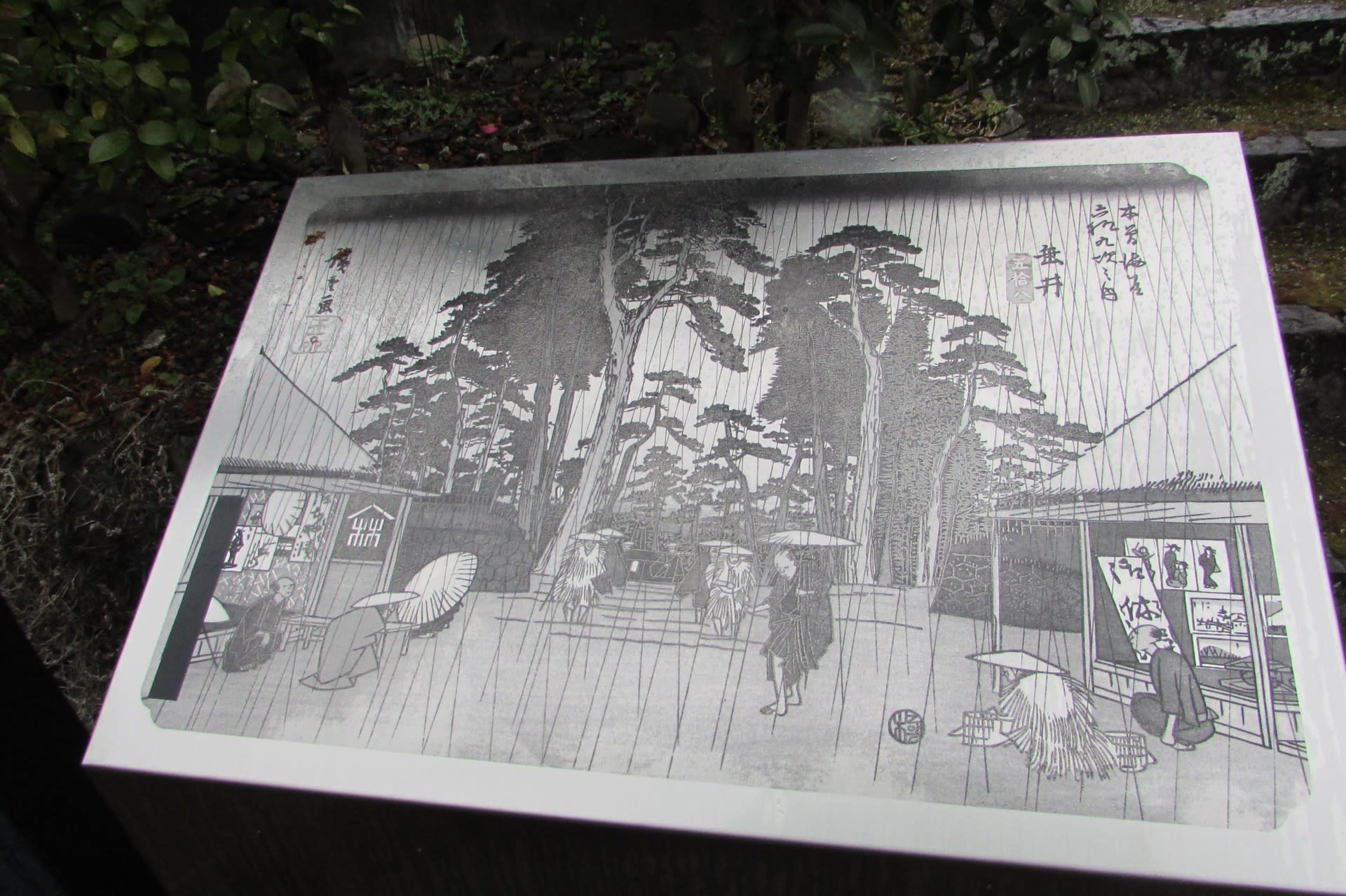

西の見付

「安藤広重の垂井宿の版画は、ここから西方を見た風景を描いています。」ここから東向きに歩いていきます。

西町愛宕神社

本龍寺

『松尾芭蕉は、奥の細道紀行の2年後、元禄4年10月、本龍寺でしばらく冬籠りをしました。現在公開はしていませんが、江戸時代末期芭蕉を記念して建てた「時雨庵」があります。また山門は脇本陣から移築したものです。』

壁の装飾

山門

門を入ってすぐのところ、経蔵。

鐘楼

庫裏

本堂

旅館亀屋{小林家}(国登録有形文化財)

「当家は、江戸時代に油屋を営んでいた宇吉家から小林家が明治14年(1881)に譲り受け、昭和初期まで亀屋と称する旅籠を営んできた建物です。建築された年代ははっきりしませんが、幕末頃には建てられていたものと考えられます。切妻造瓦葺つし2階建平入りの建物で、2階には両側面に袖卯建を設け、土蔵つくりで庇下には火事の延焼を防ぐ濡れむしろを掛ける釘があります。外観、室内とも幕末の豊かな商家に相応しい品格を持っており、防火対策が随所に残された貴重な建物です。」

長浜屋

「江戸時代は旅籠で明治からは酒屋でした。現在はボランティアにより土日の午前10時から午後3時までお休み処として開放しています。」

南宮大社の大鳥居

南宮社まで8町

「寛永19年(1642)徳川家光将軍の寄進により南宮大社が再建された中で、明神型鳥居は約400両の金で、石屋権兵衛が建てた。高さ7.15m。」

本陣跡

現在は建物もありませんが説明書です。「本陣は、宿場ごとに置かれた大名や公家など重要な人物の休泊施設です。ここは中山道垂井宿の本陣があったところで、寛政12年(1800)の記録によると、建物の坪数は178坪で、玄関や門、上段の間を備える広大なものでした。垂井宿の本陣職をつとめた粟田家は、酒造業も営んでいました。本陣の建物は安永9年(1780)に焼失しましたが後に再建され、明治時代には学習義校(現在の垂井小学校)の校舎に利用されました。」

おもてなし処 たるい庵

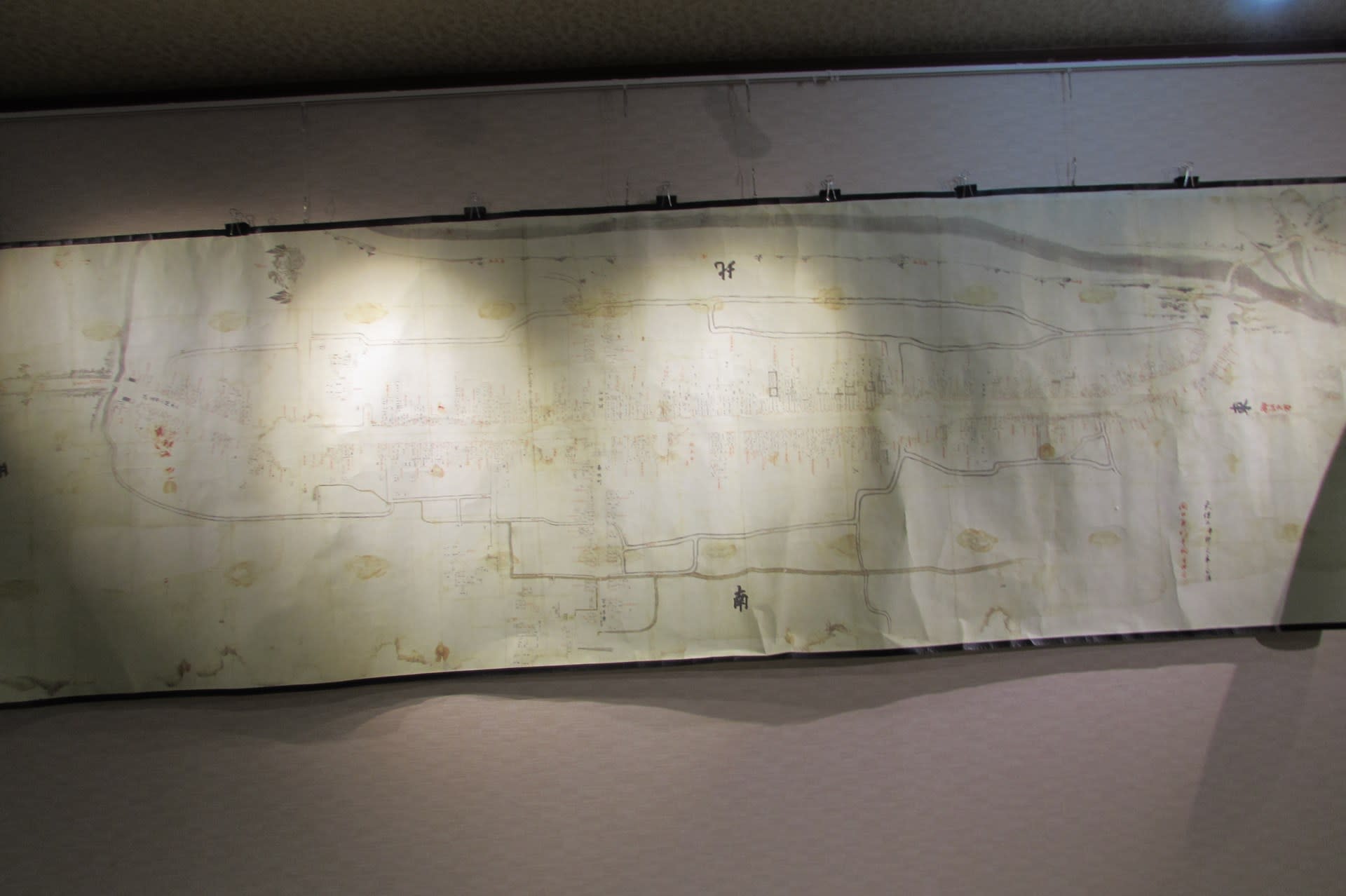

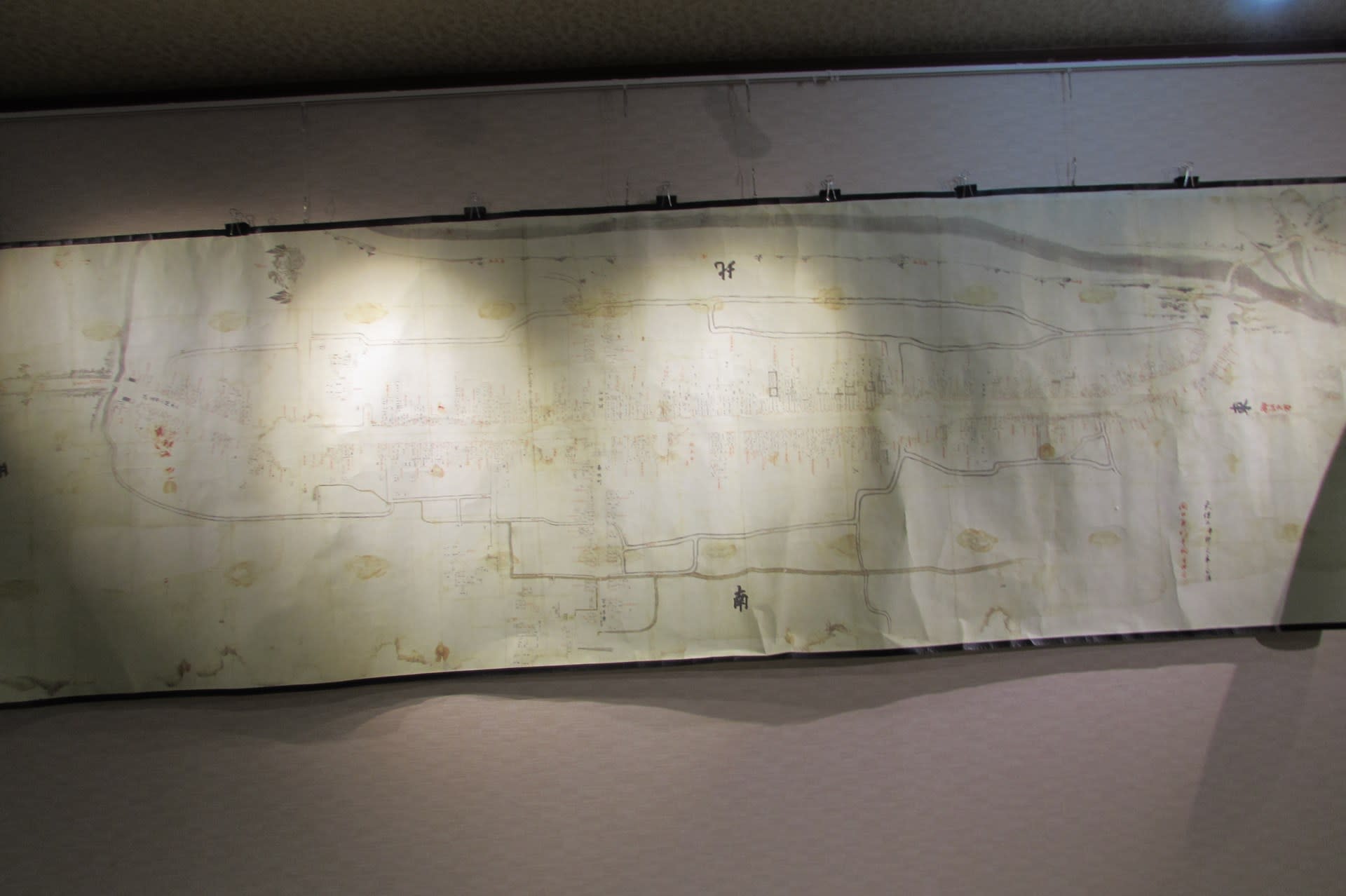

垂井宿の地図を再現したものを展示しています。この地図には家だけでなく、間取りが描かれています。すごいですね。土間や庭、蔵、屋敷の中の何畳と表示があります。

亀丸屋

「江戸時代本陣脇本陣が利用されていた時、大名が次に泊まった由緒ある旅籠です。200年ほど続き、今なお、当時の姿を残して営業している貴重な旅館です。安永6年(1777)に建てられた間口5間、奥行6.5間の母屋と離れに上段の間を含む八畳間が3つあり、浪花講、文明講の指定旅館であった。当時は南側に入口があり、2階には鉄砲窓が残る珍しい造りである。」

青春18切符で垂井宿へ②に続く

垂井宿は中山道69次の58番目の宿場で、現在は岐阜県不破郡垂井町です。200年前の当時は本陣、脇本陣、旅籠が軒を連ね、美濃一宮の南宮大社の門前町として、そして中山道と東海道を結ぶ美濃路との追分宿として賑っていました。

垂井観光map

駅前の竹中半兵衛の像

「豊臣秀吉の軍師としてその名も高い、本名は重治。美濃国大御堂城主(現揖斐郡大野町公郷)竹中重元の子として、天文13年(1544)に生まれたといわれている。この頃竹中氏は美濃の国守・斎藤家に仕えていた。永禄元年(1558)父・重元は不破郡岩手村(現垂井町岩手)に居城していた岩手弾正を襲い、福田・長松・岩手付近を領し6千貫の領主となった。半兵衛は乱世に生きる武士としては頼りなさそうに思われていた。父没後も仕えていた斎藤家の家臣達から『うつけ者」と嘲笑されていた。永禄7年正月、高齢の念がの挨拶に稲葉城に登城した半兵衛を、斎藤家の家臣達が侮辱した。半兵衛の家臣が怒ろうとすると、これを制し、知らぬ顔で岩手に帰った。半兵衛は策を回らせた。安藤守就と相謀って、同年2月6日、稲葉山城に人質として預けられている弟・久作の病気見舞いと称して従者16名を率いて白昼堂々と城へ赴き、夕刻を待って武具を付け登城し、番頭斎藤飛弾守以下数名を切り伏せた。城主龍興は驚き鵜飼城へ逃れ、半兵衛は名実共に稲葉城主となった。難攻不落と言われた城を主従18名で奪取したので『美濃に半兵衛あり』とその名は全国津々浦々に知れわたった。半兵衛稲葉城奪取の報を聞いた隣国織田信長は「美濃半国を与えるから城を譲って欲しい」と申し入れたが、半兵衛は、「主君を諌める為にかかる大事を決行しただけ。何れ城は主君龍興に返す所存」と言って拒絶した。同年8月頃、城を龍興に返し半兵衛は江州浅井長政の食客となり、翌年秋頃岩手へ帰った。たまたま粟原山に閑居している時、信長の使者・木下藤吉郎(のちの秀吉)が三顧の礼を以て半兵衛を訪ね、「信長公に御味方なさる様」懇願したので、説得に応じて信長に仕え、命により藤吉郎に属し与力の謀臣となった。半兵衛は秀吉と形影相伴って知恵袋として活躍する。姉川の役には弟・久作が浅井の猛将遠藤喜右衛門を討った。『智の半兵衛、武の久作』として竹中の名は天下に響きわたった。」

竹中半兵衛の墓は三木市平井の別掲はこちら➯

駅前観光案内所のポスター

垂井町の無料ガイドの案内で街を散策します。まずは駅から北に歩き相川橋へ。

街角ギャラリーのふくろう

相川に架かる相川橋に東の見付です。宿場の入口になります。

「垂井宿は中山道の始点、江戸日本橋から約440km、58番目の宿になります。見付は宿場の入口に置かれ、宿の役人はここで大名などの行列を迎えたり、非常時には閉鎖したりしました。ここ東の見付から約776mにわたり垂井宿が広がり、広重が描いたことで知られる西の見付に至ります。」

相川での鯉のぼり、今年は3月18日から5月14日の予定で川にロープを貼って泳いでいます。後の山は伊吹山です。積雪があります。

相川の人足渡跡

「相川は昔から暴れ川で、たびたび洪水がありました。そのため、江戸時代には人足渡しによる渡川が主流でした。川越人足は垂井宿の百姓がつとめ、渡川時の水量によって渡賃が決まっていました。一方、朝鮮通信使や姫宮などの特別な通行があるときには、木橋がかけられました。」

川沿いの桜並木、まだつぼみでした。

西の見付

「安藤広重の垂井宿の版画は、ここから西方を見た風景を描いています。」ここから東向きに歩いていきます。

西町愛宕神社

本龍寺

『松尾芭蕉は、奥の細道紀行の2年後、元禄4年10月、本龍寺でしばらく冬籠りをしました。現在公開はしていませんが、江戸時代末期芭蕉を記念して建てた「時雨庵」があります。また山門は脇本陣から移築したものです。』

壁の装飾

山門

門を入ってすぐのところ、経蔵。

鐘楼

庫裏

本堂

旅館亀屋{小林家}(国登録有形文化財)

「当家は、江戸時代に油屋を営んでいた宇吉家から小林家が明治14年(1881)に譲り受け、昭和初期まで亀屋と称する旅籠を営んできた建物です。建築された年代ははっきりしませんが、幕末頃には建てられていたものと考えられます。切妻造瓦葺つし2階建平入りの建物で、2階には両側面に袖卯建を設け、土蔵つくりで庇下には火事の延焼を防ぐ濡れむしろを掛ける釘があります。外観、室内とも幕末の豊かな商家に相応しい品格を持っており、防火対策が随所に残された貴重な建物です。」

長浜屋

「江戸時代は旅籠で明治からは酒屋でした。現在はボランティアにより土日の午前10時から午後3時までお休み処として開放しています。」

南宮大社の大鳥居

南宮社まで8町

「寛永19年(1642)徳川家光将軍の寄進により南宮大社が再建された中で、明神型鳥居は約400両の金で、石屋権兵衛が建てた。高さ7.15m。」

本陣跡

現在は建物もありませんが説明書です。「本陣は、宿場ごとに置かれた大名や公家など重要な人物の休泊施設です。ここは中山道垂井宿の本陣があったところで、寛政12年(1800)の記録によると、建物の坪数は178坪で、玄関や門、上段の間を備える広大なものでした。垂井宿の本陣職をつとめた粟田家は、酒造業も営んでいました。本陣の建物は安永9年(1780)に焼失しましたが後に再建され、明治時代には学習義校(現在の垂井小学校)の校舎に利用されました。」

おもてなし処 たるい庵

垂井宿の地図を再現したものを展示しています。この地図には家だけでなく、間取りが描かれています。すごいですね。土間や庭、蔵、屋敷の中の何畳と表示があります。

亀丸屋

「江戸時代本陣脇本陣が利用されていた時、大名が次に泊まった由緒ある旅籠です。200年ほど続き、今なお、当時の姿を残して営業している貴重な旅館です。安永6年(1777)に建てられた間口5間、奥行6.5間の母屋と離れに上段の間を含む八畳間が3つあり、浪花講、文明講の指定旅館であった。当時は南側に入口があり、2階には鉄砲窓が残る珍しい造りである。」

青春18切符で垂井宿へ②に続く

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます