2015年5月1日お参りしました。

世界遺産の法隆寺その1より

西院伽藍内、大宝蔵院、東院伽藍内共通の拝観料は1500円です。では、西院伽藍に入ります。

五重塔(国宝)

飛鳥時代の建築物で、木造五重塔として現存世界最古のもの、高さは約32.5メートルです。初重から五重までの屋根の逓減率が高いことがこの塔の特色で、五重の屋根の一辺は初重屋根の約半分です。

中門(国宝)

廻廊(国宝)

大講堂(国宝)

平安時代の建築物で、正暦元年(990)に再建されました。

経蔵(国宝)

奈良時代の二階建て建築です。

金堂(国宝)

飛鳥時代の入母屋造の建築物です。

鐘楼(国宝)

平安時代の建築物で、中に吊るされている梵鐘は白鳳時代のものです。

金堂と五重塔

聖霊院(国宝)

西院伽藍の東側に建つ、聖徳太子を祀る堂で、鎌倉時代の建立です。

妻室(重要文化財)、平安時代の細長い建物です。

鏡池

馬屋

綱封蔵(国宝)、奈良時代~平安初期の倉庫です。

細殿(重要文化財)、鎌倉時代の建築物です。

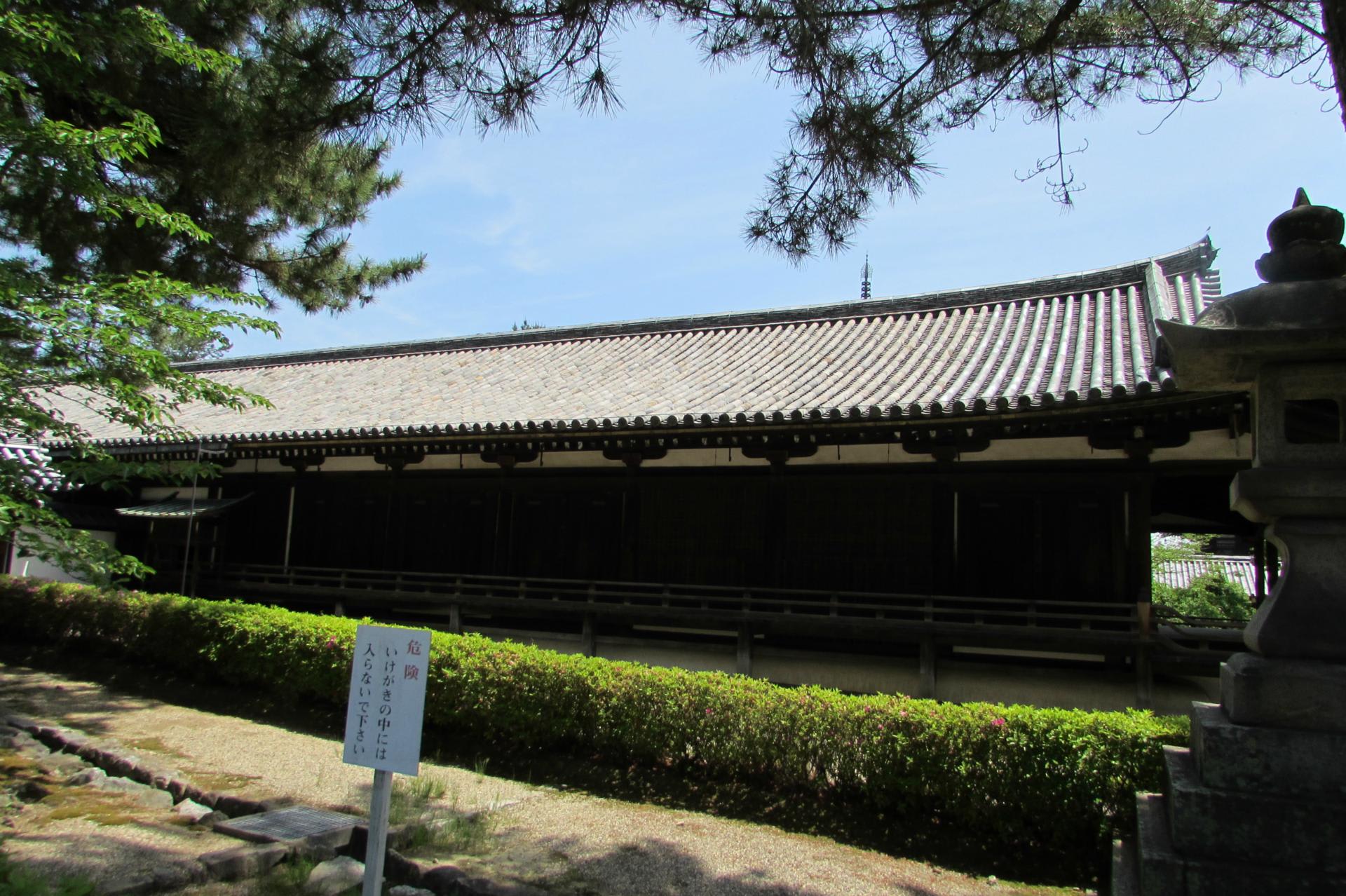

食堂(重要文化財)、奈良時代の建築物です。

大宝蔵院

大宝蔵院中門

百済観音堂

東南隅子院築垣 北面(重要文化財)

世界遺産の法隆寺その3へ

世界遺産の法隆寺その1より

西院伽藍内、大宝蔵院、東院伽藍内共通の拝観料は1500円です。では、西院伽藍に入ります。

五重塔(国宝)

飛鳥時代の建築物で、木造五重塔として現存世界最古のもの、高さは約32.5メートルです。初重から五重までの屋根の逓減率が高いことがこの塔の特色で、五重の屋根の一辺は初重屋根の約半分です。

中門(国宝)

廻廊(国宝)

大講堂(国宝)

平安時代の建築物で、正暦元年(990)に再建されました。

経蔵(国宝)

奈良時代の二階建て建築です。

金堂(国宝)

飛鳥時代の入母屋造の建築物です。

鐘楼(国宝)

平安時代の建築物で、中に吊るされている梵鐘は白鳳時代のものです。

金堂と五重塔

聖霊院(国宝)

西院伽藍の東側に建つ、聖徳太子を祀る堂で、鎌倉時代の建立です。

妻室(重要文化財)、平安時代の細長い建物です。

鏡池

馬屋

綱封蔵(国宝)、奈良時代~平安初期の倉庫です。

細殿(重要文化財)、鎌倉時代の建築物です。

食堂(重要文化財)、奈良時代の建築物です。

大宝蔵院

大宝蔵院中門

百済観音堂

東南隅子院築垣 北面(重要文化財)

世界遺産の法隆寺その3へ