澤蔵司稲荷 (たくぞうすいなり)

武蔵野の台地が小石川台となって神田方面に下る傾斜地。そこが小石川。山手と下町が坂をはさみ混在する街。

夏目漱石、石川啄木、菊池寛、樋口一葉、永井荷風、林芙美子、志賀直哉さん達がそぞろ歩いた街。

宮沢賢治さんや歌人・島木赤彦が住んでいた街。

幸田露伴・文・青木玉さんのお宅は澤蔵司稲荷の隣。

劇作家・円地文子さん、哲学者・井上哲次郎さん、作家・野間宏さんの旧居は澤蔵司稲荷がある同じ町内。

古くは330年ほど前、芭蕉さんが神田上水工事にたずさわり澤蔵司稲荷の鎮守の杜を見て一句詠んだ街。

徳川家ゆかりの傳通院を中心に神社仏閣がとけ込んでいる街。

交通至便の都心に有りながらちょっと江戸時代の風情を味会うことが出来る街。

戦災にも免れた鎮守の杜に囲まれている澤蔵司稲荷は、そんな所に有ります。

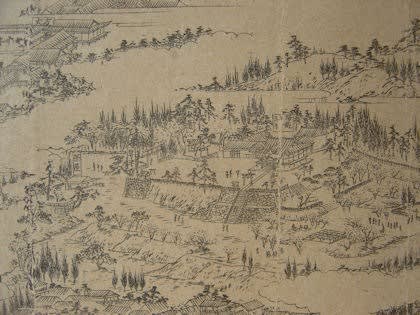

江戸名所図絵「無量山傳通院境内大絵図」

元和6年(1620年)傳通院中興廓山上人により傳通院山内慈眼院を別当寺としてその境内に祀られた。

小石川無量山傳通院は中興正譽廓山上人の時、徳川家康公の帰依が篤く、家康公の生母於大の方の追善の為に墓所を建立し菩提寺と定めました。

於大の方のお戒名が傳通院殿の為、傳通院寿経寺と呼ばれています。

そして傳通院を関東十八檀林(今で言う全寮制仏教専門学校のような組織)の一つとして 浄土宗の教学の根本道場と定められ、境内には多くの坊舎(修学僧の宿舎)が有り多くの修行僧が 浄土教の勉学をして おりました。

縁起によると元和4戌午年(1618年)4月学寮主、極山和尚の門を澤蔵司と名乗る一僧が浄土教の修学したいと訪ね入門いたしました。

大変に才識絶倫優秀にして僅か3年余りで浄土教の奥義を修得し、元和6庚申年5月7日の夜、方丈廓山和尚と学寮長極山和尚の夢枕に立ち

「そもそも余は太田道潅公が千代田城内に勧請せる稲荷大明神なるが浄土の法味を受け多年の大望ここに達せり。

今より元の神に帰りて長く当山を守護して法澤の荷恩に報い長く有縁の衆生を救い、諸願必ず満足せしめん。速く一社を建立して稲荷大明神を祀るべし。」

と残し暁の雲に隠れたと記されています。

その為、この慈眼院が別当寺となり元和6年(1620年)澤蔵司稲荷が建立され現在に至っております。

慈眼院澤蔵司稲荷公式ホームページ より

この不思議な神社にも太田道灌や松尾芭蕉の面影が色濃く残っています。

北野神社からこの不思議な澤蔵司稲荷に行くことにしました。傳通院まで行って曲がります。もともと傳通院の一部でした。

タモリは断層のプロかと思っていましたが、坂道も好きなのですね。

タモリさんがおすすめする善光寺坂の天然記念物・巨大なムクノキの伝説とは?

樹齢推定約400年のムクノキ 樹木上部が第二次世界大戦の空襲で焼けてしまっています。

伝通院方面から類焼してきた火災が澤蔵司稲荷の森でとまり、隣接する善光寺や住宅には燃え移らなかったそうです。

不思議な世界の中に迷い込んだ感じがします。

すり減った石段を降りて戻りました。パワースポットといわれる、別世界のような空気が流れる場所です。

この神社と400年近くお付き合いがあるお蕎麦屋さんが今でもあると案内に書いてあったので、おなかもすいていたので向かったら、なんと日曜はお休みでした。380年も続いているなんてどんなお店なのかしらと思いました。

朝ゆっくり朝食を取ったので、あまりおなかもすかなかったのですが、さすが3時近くになるとないか食べたくなってきます。大きな道を茗荷谷に向かって歩いたのですが、お茶飲むところもありません。ずいぶんと歩いて、播磨坂の近くにやっているコーヒー店が見つかり、軽食を取り、コーヒーでほっとしました。

Cafe BASE というおじさんが一人でやっているコーヒー店でした。ホットサンドイッチもおいしかったです。

Feb.7 2021 Koishikawa