豊前街道、ところどころに古い町屋が残っています。

八千代座を見学したあと、町筋を下り次に向かったのが山鹿灯籠民芸館でした。八千代座の受付でセット券を購入していたのですが、実は当初から訪ねたいと思っていたのです。

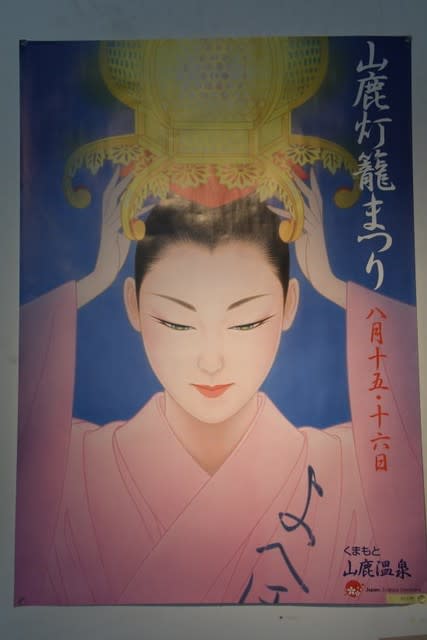

浴衣姿の女性が頭にかぶって踊る、千人灯籠おどりの金色の灯籠にはとても惹かれるものがありました。

さて民芸館の概観はとても重厚で存在感のある建物です。

資料によりますと、もともと、旧安田銀行の建物でしたが、そののち肥後銀行で使用され、その後、市に寄贈されたもののようです。

館内の様子

館内ではスタッフの一人がずっと案内役で付いていただきました。建物内の骨格部分は、立派な鉄骨で補強されていましたが、聞くところによると昨年の3月に耐震工事が完了しており、幸いにも4月の熊本大地震では被害が出なかったそうです。

頭にかぶる金色の灯籠の重さは金具をつけてもわずか200g弱と信じられないような軽さで、灯籠師と呼ばれる人が、こうぞを原料とする和紙と少量の糊だけで作成するのだそうです。

山鹿灯籠の歴史は古く遥か室町時代から受け継がれている伝統の技です。古来、山鹿のまちびと達が市内の大宮神社へ奉納したもので、長い歴史の中で職人たちが様々な作品を作るようになったようです。神殿造り・城造り・座敷造り・矢壺・鳥籠・千人灯籠踊りで有名な金灯籠(かなとうろう)をはじめとした見事な作品が展示されていました。(HPより)

あの八千代座にもたびたび出演する坂東玉三郎寄贈のものもありました。

金灯籠

パーツの数々

燈籠もさることながら私の一番のお気に入りは、細い目の美しい美人のポスターです。熊本県出身のイラストレーター、鶴田一郎氏より寄贈されたもので、今年で何と29作目となるそうです。

妖艶さも感じられる一枚一枚がどれも素晴らしい作品です。原画がこちらに展示されていました。

別館では、灯籠師による灯籠作成の実演を見ることができます。パーツを少しずつ作っていくのですが、気の遠くなるような作業です。こちらでは本物の灯籠に触ることもできます。建物の隅に灯籠がひとつヒモでぶら下がっており、その下に人がスタンバイし高さを調整して頭に載せ、撮影ができるというしくみです。うまく考えたものです。

記念にひとつ買いたいと思いましたが、あの金燈籠は販売されていませんでした。千人踊りで使用する金灯籠は保存会から貸し出し、踊りが終わったあと、修復が行われ、また翌年使用されます。一人前の灯籠師になるには最低10年はかかるとのことでしたが、若い後継者もいらっしゃるようで安心しました。

(詳細はこちら→http://yamaga-tanbou.jp/about/toromatsuri/で)