野菜の摂取量が少なくなりがちな冬の時期に、もっと野菜を食べ、健康的な食生活を送ってもらいたいとの思いから、カゴメが制定した記念日です。1を「アイ=愛」、31を「サイ=菜」と読む語呂合わせから、1月31日を「愛菜の日」として制定されました。

ところで、1日に必要な野菜摂取量ってご存知ですか?

厚労省推奨の野菜摂取量として、生活習慣病などを予防し、健康な生活を維持するための目標値の一つに「野菜類を1日350g以上食べましょう」が掲げられています。この摂取量、摂れていますか?

野菜の摂取量が少なくなりがちな冬の時期に、もっと野菜を食べ、健康的な食生活を送ってもらいたいとの思いから、カゴメが制定した記念日です。1を「アイ=愛」、31を「サイ=菜」と読む語呂合わせから、1月31日を「愛菜の日」として制定されました。

ところで、1日に必要な野菜摂取量ってご存知ですか?

厚労省推奨の野菜摂取量として、生活習慣病などを予防し、健康な生活を維持するための目標値の一つに「野菜類を1日350g以上食べましょう」が掲げられています。この摂取量、摂れていますか?

カブはアブラナの一種で、チンゲンサイや白菜、菜の花、キャベツなどの仲間にあたります。日本では古くから親しまれてきた野菜の一つで、全国各地にわたり沢山の品種が栽培されてきました。また、その呼び名も様々あり、一般的に知られているものでは「かぶら」や「かぶな」などがあります。春の七草の「すずな」もその一つです。

カブは通年出荷されていますが、やはり寒い時期のほうが甘味もまして美味しいです。11月頃から1月頃が最も沢山出回り、味も美味しくなる旬と言えます。

1月20日は「甘酒の日」。森永甘酒を販売する森永製菓が制定したもので、疲れを癒し、身体が温まる飲み物として大寒の頃が最も飲まれることから大寒の日としたそうです。

甘酒には「酒粕の甘酒」と「麹の甘酒」がありますが、酒粕の甘酒にはダイエット効果が期待できるそうです。酒粕に含まれるレジスタントプロテインというたんぱく質が体内で油と一緒になり、油を排泄してくれる働きがあるそうです。油が体に吸収されにくくなるので、太りにくいというわけです。

また、カロリーも「麹の甘酒」よりも「酒粕の甘酒」の方が低いそうです。その理由は、ブドウ糖よりも砂糖の方が少ない量で甘くすることができるから。意外ですが、砂糖を使っている方がカロリーを抑えられるそうですよ。

「野尻の里」には上州の地酒の酒粕が入荷。「酒粕の甘酒」を作ってみましょう!

花蕾の部分と茎の部分は食感も違うので、別々の楽しみ方が出来ます。花蕾の部分はブロッコリーや菜の花と同じようにさっと茹でてサラダにしたり肉料理などの付け合わせにもいいでしょう。茎の部分はアスパラガスと同じような食べ方が出来き、適当な長さに切って炒め物に向いています。

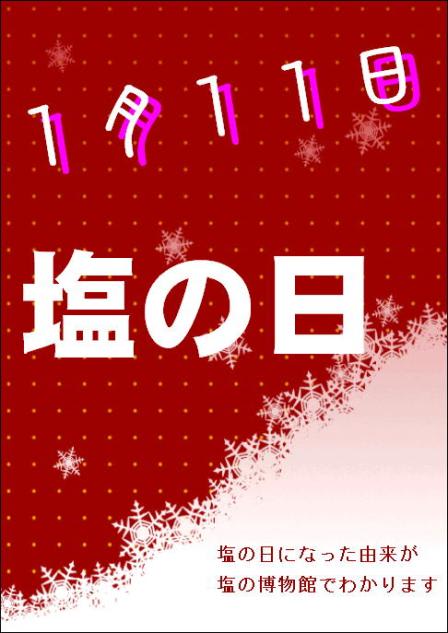

1月11日は「塩の日」です。

1567年、今川氏との同盟を破棄して東海方面へ進出を企てた武田信玄ですが、それに怒った今川氏が北条氏とともに、武田側に塩が入らないようにしました。領民は塩を取ることができず困っていたところに、長年敵対関係にあり武田信玄のライバルとして知られる上杉謙信から越後の塩が送られ領民が助けられた出来事があった。この出来事が1月11日であったことからこの日が「塩の日」として制定されたそうです。

この出来事は「敵に塩を送る」という言葉の由来ともなっており、敵対関係にある相手でも相手が苦しい時には助けるという意味で使われています。

米粉入荷しました。まゆだまのレシピも店頭にて配布しています。簡単にできますよ。

まゆだまの枝も大きなものから小さなものまでご用意しております。

どんど焼きの準備は「野尻の里」へどうぞ!

春の七草とは「セリ・ナズナ・ゴギョウ(ハハコグサ)・ハコベラ(ハコベ)・ホトケノザ・スズナ(カブ)・スズシロ(ダイコン)」です。この七草をお粥にして1月7日に食べる七草粥の習慣は、江戸時代に広まったそうです。

七草は、早春にいち早く芽吹くことから邪気を払うといわれました。そこで、無病息災を祈って七草粥を食べたのです。古くはまな板の上で、草をトントン叩いて刻むその回数も決められていたとか。こんな、おまじないのような食べ方も素敵ですが、実はこの七草粥、とても理に叶った習慣です。

七草はいわば日本のハーブ、そのハーブを胃腸に負担がかからないお粥で食べようというのですから、正月疲れが出はじめた胃腸の回復にはちょうどよい食べものです。また、緑が不足しがちなお正月、滋養豊かな七草でクッキングしてみませんか。

この日に納豆を食べると「万病の根が抜けていく」と伝えられ、夕方に納豆をすりつぶして納豆汁を作り、家族全員でいただきます。納豆は納豆菌の酵素分解により、原料の大豆よりも各種栄養成分の消化吸収に優れている食べ物です。

「年取り」とは「年を越すこと」。6日の納豆の年取りは、今年一年、病気にならずに健康に過ごしていくことを願う行事食なのです。

納豆、豆腐、味噌と、原料はすべて大豆。大豆は古来より日本人の健康を支えてきた良質なたんぱく源です。