歳末特売セール開催中。年内無休。お正月の準備は「野尻の里」でどうぞ!

地元、東野地区では昔から漬物として食べられてきましたが、近年では蕎麦や刺身・焼肉などの薬味として利用され、唐辛子やワサビとは趣の異なった「究極の薬味」としてよく使われます。グルメマンガ「美味しんぼ」にも取りあげられ、ますます人気が高まっています。

皮と身の間に辛味成分があるので、皮をむかずにすりおろしてご賞味下さい。

野尻の里 歳末特売セール開催中!

年内無休。お正月の準備は「野尻の里」でどうぞ!

冬至にかぼちゃを食べるのには、中風(脳卒中)や風邪を引かないとか金運を祈願する意味があるようです。また、冬至かぼちゃは朝のうちに食べるとよいとか、四つ前(午前10時)に食べるとよいという地域もあります。「冬至にかぼちゃ」は現代的に解釈すると、緑黄色野菜の少ない冬にカロチンやビタミンの多く含まれるかぼちゃを食べ、風邪等への抵抗力をつけようとした先人の知恵だと言えます。

実際にかぼちゃには、体内でビタミンに変化するカロチンがたっぷり含まれています。ビタミンAは、肌をツヤツヤにし動脈硬化の予防(中風予防)になるだけでなく、皮膚や粘膜、視力、骨や歯にも効果があるものです。昔の日本では冬至のころになると秋野菜の収穫も終わって、食べられる野菜もほとんどなくなっていました。そこで元気に冬を越せるようにと願いを込め、栄養もあって保存もきくかぼちゃは特別に大切にして、食べていたようです。冬にビタミンなどの供給源が不足した時代のかぼちゃは貴重なものだったといえます。

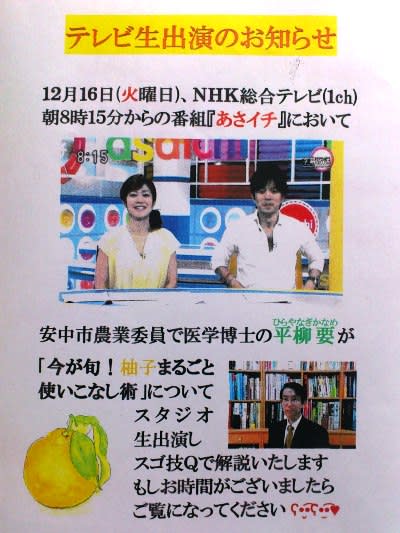

12月16日(火)午前8時15分から、NHK総合テレビ(1ch)「あさイチ」において安中市農業委員で医学博士の平柳要が「今が旬!ゆず まるごと使いこなし術」についてスタジオ生出演し解説いたします。

ちょうど旬を迎える「ゆず」。焼き魚に絞ってかけたり、香りと飾りのために少し載せたり、ゆず湯に入れたり・・・。そんな「当たり前」の使い方だけではない、ゆずを丸ごと徹底的に使いこなす技をご紹介します。

街頭インタビューやアンケートで出てきたのが、「ゆずの皮だけ使って、あとはうまく使えない」「せっかく買っても全部使い切らない」「苦味をいやがって子どもが食べてくれない」などのお悩み。それに応える形で、京料理、フレンチ、そして産地から、達人たちの技をご紹介します。

さらに、ゆず湯はゆず湯でも、ちょっとしたコツで「ぽかぽか効果」が飛躍的にアップします。一体、その技とは?

クイズに参加しながら、ゆずを使いこなす技の数々を身につけませんか?

栄養素の含有量はそれほど多いとはいえませんが、摂取量が多いので繊維質などの供給源として重要な食品です。

味にくせのない白菜は和・洋・中、お肉に魚介なんにでもよくあいます。たんぱく質と組み合わせ、薬味にしょうがやねぎ、にんにくを加えることによって血行を促進し、冷え防止にもつながります。

冬を代表する葉野菜達は霜が降りると甘さを増すといいます。これは、寒さへの抵抗性を高めるために細胞内の細胞液濃度を高め、糖度が上がることによります。春白菜や夏にも高原で栽培されていて一年中出回りますが、鍋物などの需要が増え、甘さを増す12月に出荷量が最大になります。これも一つの自然の理でしょうか。