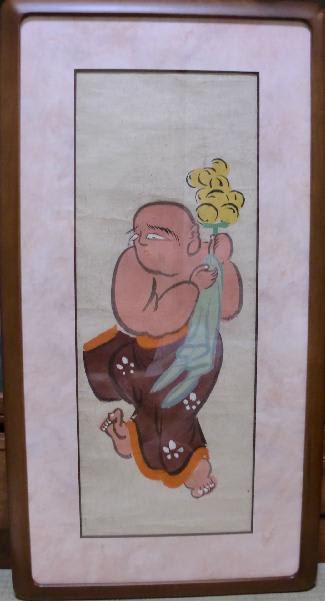

坊主絵 大津絵

紙本着色 画サイズ:縦708*横246

大津絵というのをご存知でしょうか?

コレクターも多いかとおもいますが・・・。

私は骨董市などでいいのがあると欲しくなり、3作品ほどありますがまだ詳細は調べきれていません。

わりと高価です。古い作品が少なくなり、新しい作品を古くみせて売ることもあり、紙質などをよくみて購入しないと新しいものを高く買うことになりますね。

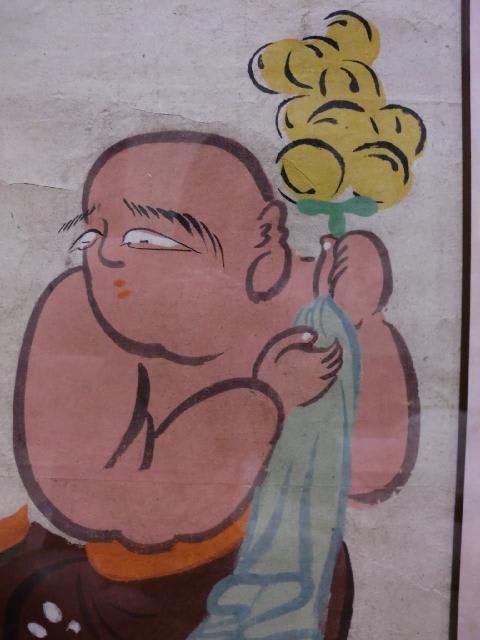

でも、ユーモラスでいいものが多く、多くの画家も描いています。

大津絵:民画と言われる大津絵は仏画より始まりました。

元禄のころ芭蕉の有名な句に、「大津絵の筆のはじめは何仏」とありますが、大津絵師の描き初めは何の仏様であろうかとの意であります。

仏教や土俗信仰が盛んになってきたのは徳川初期であり、そして、寛永年間(西暦1624~43)に大津絵が生まれました。

当時、島原の乱を契機として徳川幕府からキリスト教禁止の布告がなされ、その弾圧は苛烈でありました。殉教者二十八万といわれる数がそれを物語っています。宗門改め厳密に励行された、この時代に、庶民の一種の免罪符のような役割を大津絵の仏画が持っていたともいわれています。そして、簡素に要約された三尊来迎、十三仏、不動尊、青面金剛などが毎日描かれていた所の地名をとって、追分絵、または大谷絵とも呼ばれていた時期もありました。

後年いつの頃からか大津絵と総称されるようになったのであります。そして、時代の推移と共に様々な図柄が生まれ、その種類は百種類以上にのぼります。仏画、風刺画、武者絵、美人画、鳥獣画などに分けられますが、本来もっと多くの画題があったのであろうと思われます。

その中で売れない画題が自然淘汰され、今日数えられるのはそれくらいです。これらの絵は東海道の中でも特に繁盛をきわめていた大津の宿で旅人を相手に売られていました。

天保年間、江戸の人口は百万を数え、東の浮世絵はそれら市民を対象に商われていましたが、同時代、大津の人口は一万五千人弱で、必然的に往来する旅人相手に商いがなされていました。

伊勢参宮名所図会は、今日でいうロードマップのようなもので、その追分の図のところに、「これより大津領にて町つづきなり。針、そろばん、大津絵などの店多し」とあり、他の名所の店共々、大津絵を売る店が並んでいた様が解るのであります。客の需要に応じるには時間の余裕もなく、また、数多く迅速に描かねばならぬ必然性から、合羽摺り、版木押し、そして、コンパス定規などが用いられ、大津絵独自の技法が生まれました。色も七色ぐらいでどの図柄も描かれ、毎日描く絵師達の手馴れた技と相俟って簡素でのびのびとした描線などが特徴となっています。特に色は、墨、丹(朱)、胡粉(白)、黄土などが主になっています。

紙本着色 画サイズ:縦708*横246

大津絵というのをご存知でしょうか?

コレクターも多いかとおもいますが・・・。

私は骨董市などでいいのがあると欲しくなり、3作品ほどありますがまだ詳細は調べきれていません。

わりと高価です。古い作品が少なくなり、新しい作品を古くみせて売ることもあり、紙質などをよくみて購入しないと新しいものを高く買うことになりますね。

でも、ユーモラスでいいものが多く、多くの画家も描いています。

大津絵:民画と言われる大津絵は仏画より始まりました。

元禄のころ芭蕉の有名な句に、「大津絵の筆のはじめは何仏」とありますが、大津絵師の描き初めは何の仏様であろうかとの意であります。

仏教や土俗信仰が盛んになってきたのは徳川初期であり、そして、寛永年間(西暦1624~43)に大津絵が生まれました。

当時、島原の乱を契機として徳川幕府からキリスト教禁止の布告がなされ、その弾圧は苛烈でありました。殉教者二十八万といわれる数がそれを物語っています。宗門改め厳密に励行された、この時代に、庶民の一種の免罪符のような役割を大津絵の仏画が持っていたともいわれています。そして、簡素に要約された三尊来迎、十三仏、不動尊、青面金剛などが毎日描かれていた所の地名をとって、追分絵、または大谷絵とも呼ばれていた時期もありました。

後年いつの頃からか大津絵と総称されるようになったのであります。そして、時代の推移と共に様々な図柄が生まれ、その種類は百種類以上にのぼります。仏画、風刺画、武者絵、美人画、鳥獣画などに分けられますが、本来もっと多くの画題があったのであろうと思われます。

その中で売れない画題が自然淘汰され、今日数えられるのはそれくらいです。これらの絵は東海道の中でも特に繁盛をきわめていた大津の宿で旅人を相手に売られていました。

天保年間、江戸の人口は百万を数え、東の浮世絵はそれら市民を対象に商われていましたが、同時代、大津の人口は一万五千人弱で、必然的に往来する旅人相手に商いがなされていました。

伊勢参宮名所図会は、今日でいうロードマップのようなもので、その追分の図のところに、「これより大津領にて町つづきなり。針、そろばん、大津絵などの店多し」とあり、他の名所の店共々、大津絵を売る店が並んでいた様が解るのであります。客の需要に応じるには時間の余裕もなく、また、数多く迅速に描かねばならぬ必然性から、合羽摺り、版木押し、そして、コンパス定規などが用いられ、大津絵独自の技法が生まれました。色も七色ぐらいでどの図柄も描かれ、毎日描く絵師達の手馴れた技と相俟って簡素でのびのびとした描線などが特徴となっています。特に色は、墨、丹(朱)、胡粉(白)、黄土などが主になっています。

感激しました。

のびのびとした線は同感です!3137

大津絵の根強い人気のもとは実にユーモラスでいて、かつのびのびと屈託のないところでしょうね。

うまく描こうなんてちっとも思ってないぞ・・というところがいい