書の作品は非常に少ない当方の蒐集作品群ですが、家内の実家(男の隠れ家)には古くから下記の作品が所蔵されていました。真贋のほどは解りませんが、当ブログを契機に本作品についてフジBSで出品の依頼が検討されてたくらいですので、真作の可能性が高いと推察しています。

*ただし放映の件は遠隔地に所蔵されている(条件は都内だったらしい)ということで企画の段階で中止になりました。当方の作品は山岡鉄舟ですが、代わりの作品は西郷隆盛の作品でした。

三行書 山岡鉄舟筆

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦2170*横895 画サイズ:縦1425*横740

上記の山岡鉄舟の書、さらには本ブログではすでに紹介した勝海舟の書がありますが、西郷南洲の書がひとつは欲しいと思っていました。ただ人気のため高額なことと真贋がよく判らないで躊躇していました。縁あって本作品を入手しましたので紹介します。

一般的に西郷南洲を初めとする明治偉勲の書はまずは「印刷か肉筆かが焦点」となります。これは戦前まで明治偉勲の書は人気があったため、出来の良い印刷が数多く出回ったことによるのでしょう。この書は一見印刷のように見えるものの痛んだ作品を改装しているもので、当初の墨の濃淡が薄れているようです。一度(数度)は改装されているため、判断が難しく、紙のよれそのものの墨の跡など、肉筆と断定できる点が多いようです。

さらには特異なことに西郷南洲の五言絶句から「独」という一字が抜けています。これは印刷には考えられず、まずは肉筆であろうと考えられます。ただこの「独」という一文字の抜けが模写のためか、西郷自身の故意か過失かは不明です。書の出来字体からはよいものと考えられますが当方では真贋は断定出来ていません。

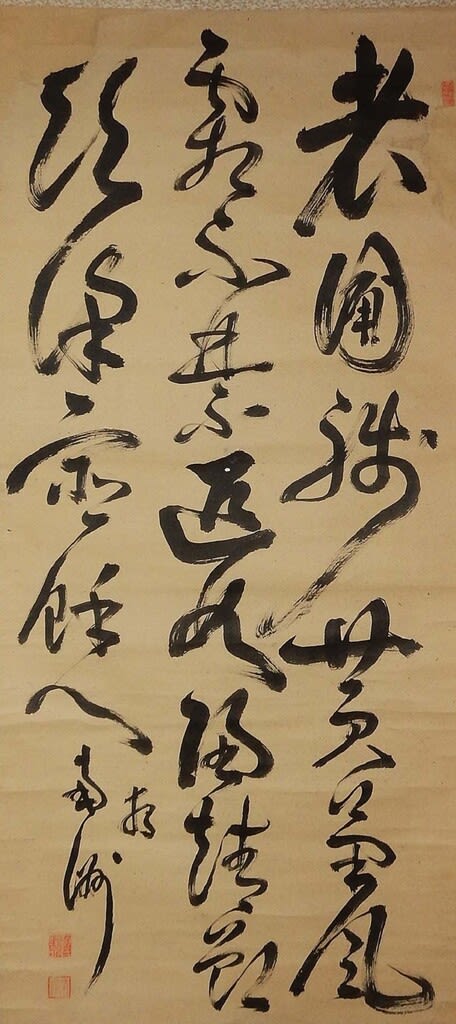

苦手な書 三行書 五言絶句 「残菊」 西郷南洲筆

巻止:吉岡班嶺鑑定有 紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1960*横708 画サイズ:縦1310*横593

書などは当方では読みが解らないことが多く、苦手な分野です。ただ本作品の漢詩は有名なようなのですぐに読みが判明しました。

漢詩

「老圃殘黄菊 風霜(獨)不禁 匹如陶靖節 彭澤宦餘心」

*本文には「獨」の一文字が抜けている。

読み:老圃(ろうほ)黄菊(こうぎくを殘す) 風霜(ふうさう)獨ひとり禁ぜず。

匹如(ひつじょす)陶靖節(とうせいせつ) 彭澤(ふうたく)宦餘(かんよ)の心に

*西郷隆盛:文政10年(1827年)~明治10年(1877年)。明治維新の元勲。後、西南戦争を起こしたが、城山で自刃。薩摩の人。号して南洲。通称は吉之助。

**この漢詩は征韓論(或いは平和的修好)を主張した西郷隆盛の案が反対派によって退けられ、下野した時期にあたるためそれに絡めた意味深い解釈もあるのでしょう。

※題「残菊」:残菊の画幅に書き付けた賛詩。明治3,4年頃の作か。

ある詩会に西郷は出席できず、欠席通知に菊花数枝を折り、この詩を添えて贈った漢詩らしく、明治7、8年頃の作とされています。

この作品は、「征韓論(或いは平和的修好を主張したが、)内治優先論に敗れて、官を辞して鹿児島に帰郷した際の心情をキクの花や陶淵明に託して詠う。」という意図があると推察されています。

※老圃残黄菊:古びた畑に黄菊が咲き残っている。

・老圃:畑作りによく慣れた農夫。老練な農夫。老農。

・圃:〔ほ〕はたけ。

※風霜独不禁:風雨や霜雪もこの花を抑えつけることはできないようだ。

(残されたキクの花は)厳しい環境で、ひとり忍びがたい(ものがある)。

・風霜:〔ふうさう〕風と霜。年月。厳しく厳かなものの喩え。辛苦困難の喩え。

・独:ひとり。→この一文字が抜けている。

・不禁:〔ふきん〕忍びがたい。…しないではいられない。思わず…せずにいられない。

※匹如陶靖節:その高尚な心は菊をこよなく愛した陶淵明(陶靖節)が

・匹如:〔ひつじょ〕似る。らしいこと。=匹似。

・陶靖節:陶潜(陶淵明)のこと。靖節(先生)は陶淵明の諡号。

※彭沢宦余心:(陶淵明が)彭沢県県令を辞任した後の心境に似ている。

・彭沢:〔はうたく〕彭沢県のこと。陶淵明の任地。

陶淵明は、405年の仲秋(旧暦の八月)に彭沢県県令となるが、その80餘日後の11月には、辞任して帰郷しています。

巻止にある鑑定者は「吉岡班嶺」のことのようです。

吉岡班嶺:日本画家。明治8年(1875)山梨県生。名は芙蓉。画を川端玉章に学ぶ。「書画鑑定指針」を編著しているので、鑑定者としても名高いとも思われます。

印章の資料との比較は下記のとおりです。

落款は下記のとおりです。

印章は代表的なものであり、真印と一致していると判断していいでしょう。

慌てず、よ~く観察してから痛んでいるので再表具するか否かの判断をする必要があるでしょう。

明治遺訓の書は大幅の作品が多い。縦は2メートル以上、幅も1メートル以上ある作品があります。飾れるところがないと宝のもちぐされとなりかねません。床は大きめのものも備えておく必要がありますね。

*ただし放映の件は遠隔地に所蔵されている(条件は都内だったらしい)ということで企画の段階で中止になりました。当方の作品は山岡鉄舟ですが、代わりの作品は西郷隆盛の作品でした。

三行書 山岡鉄舟筆

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦2170*横895 画サイズ:縦1425*横740

上記の山岡鉄舟の書、さらには本ブログではすでに紹介した勝海舟の書がありますが、西郷南洲の書がひとつは欲しいと思っていました。ただ人気のため高額なことと真贋がよく判らないで躊躇していました。縁あって本作品を入手しましたので紹介します。

一般的に西郷南洲を初めとする明治偉勲の書はまずは「印刷か肉筆かが焦点」となります。これは戦前まで明治偉勲の書は人気があったため、出来の良い印刷が数多く出回ったことによるのでしょう。この書は一見印刷のように見えるものの痛んだ作品を改装しているもので、当初の墨の濃淡が薄れているようです。一度(数度)は改装されているため、判断が難しく、紙のよれそのものの墨の跡など、肉筆と断定できる点が多いようです。

さらには特異なことに西郷南洲の五言絶句から「独」という一字が抜けています。これは印刷には考えられず、まずは肉筆であろうと考えられます。ただこの「独」という一文字の抜けが模写のためか、西郷自身の故意か過失かは不明です。書の出来字体からはよいものと考えられますが当方では真贋は断定出来ていません。

苦手な書 三行書 五言絶句 「残菊」 西郷南洲筆

巻止:吉岡班嶺鑑定有 紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1960*横708 画サイズ:縦1310*横593

書などは当方では読みが解らないことが多く、苦手な分野です。ただ本作品の漢詩は有名なようなのですぐに読みが判明しました。

漢詩

「老圃殘黄菊 風霜(獨)不禁 匹如陶靖節 彭澤宦餘心」

*本文には「獨」の一文字が抜けている。

読み:老圃(ろうほ)黄菊(こうぎくを殘す) 風霜(ふうさう)獨ひとり禁ぜず。

匹如(ひつじょす)陶靖節(とうせいせつ) 彭澤(ふうたく)宦餘(かんよ)の心に

*西郷隆盛:文政10年(1827年)~明治10年(1877年)。明治維新の元勲。後、西南戦争を起こしたが、城山で自刃。薩摩の人。号して南洲。通称は吉之助。

**この漢詩は征韓論(或いは平和的修好)を主張した西郷隆盛の案が反対派によって退けられ、下野した時期にあたるためそれに絡めた意味深い解釈もあるのでしょう。

※題「残菊」:残菊の画幅に書き付けた賛詩。明治3,4年頃の作か。

ある詩会に西郷は出席できず、欠席通知に菊花数枝を折り、この詩を添えて贈った漢詩らしく、明治7、8年頃の作とされています。

この作品は、「征韓論(或いは平和的修好を主張したが、)内治優先論に敗れて、官を辞して鹿児島に帰郷した際の心情をキクの花や陶淵明に託して詠う。」という意図があると推察されています。

※老圃残黄菊:古びた畑に黄菊が咲き残っている。

・老圃:畑作りによく慣れた農夫。老練な農夫。老農。

・圃:〔ほ〕はたけ。

※風霜独不禁:風雨や霜雪もこの花を抑えつけることはできないようだ。

(残されたキクの花は)厳しい環境で、ひとり忍びがたい(ものがある)。

・風霜:〔ふうさう〕風と霜。年月。厳しく厳かなものの喩え。辛苦困難の喩え。

・独:ひとり。→この一文字が抜けている。

・不禁:〔ふきん〕忍びがたい。…しないではいられない。思わず…せずにいられない。

※匹如陶靖節:その高尚な心は菊をこよなく愛した陶淵明(陶靖節)が

・匹如:〔ひつじょ〕似る。らしいこと。=匹似。

・陶靖節:陶潜(陶淵明)のこと。靖節(先生)は陶淵明の諡号。

※彭沢宦余心:(陶淵明が)彭沢県県令を辞任した後の心境に似ている。

・彭沢:〔はうたく〕彭沢県のこと。陶淵明の任地。

陶淵明は、405年の仲秋(旧暦の八月)に彭沢県県令となるが、その80餘日後の11月には、辞任して帰郷しています。

巻止にある鑑定者は「吉岡班嶺」のことのようです。

吉岡班嶺:日本画家。明治8年(1875)山梨県生。名は芙蓉。画を川端玉章に学ぶ。「書画鑑定指針」を編著しているので、鑑定者としても名高いとも思われます。

印章の資料との比較は下記のとおりです。

落款は下記のとおりです。

印章は代表的なものであり、真印と一致していると判断していいでしょう。

慌てず、よ~く観察してから痛んでいるので再表具するか否かの判断をする必要があるでしょう。

明治遺訓の書は大幅の作品が多い。縦は2メートル以上、幅も1メートル以上ある作品があります。飾れるところがないと宝のもちぐされとなりかねません。床は大きめのものも備えておく必要がありますね。