帰省したならば仏様と神様にはまずは挨拶をしますが、花見の後ということもあり神棚には気になる作品があります。

以前に投稿したことのある作品です。「白蔵主」という題の作品です。「白蔵主」については多くの方がご存知でしょうから説明は省きますが、花見と縁の有る作品でもあります。

いままでは下記にある解説までの解釈でした。詳しくは以前の投稿した文章を参考にしてください。

「白蔵主像 永楽保全造→永楽妙全作合わせ永楽妙全箱入→永楽妙全共箱 高さ220*奥行き115*幅115

京焼の第2期黄金時代として、江戸時代後半。いわゆる化政時代が挙げられ、ここに青木木米、仁阿弥道八、永楽保全の三名工が名を残す。

保全は文化10年に紀州徳川家十代冶宝公に招かれて、藩の御庭焼すなわち偕楽園焼の焼成に力を尽くした。その功のよって「永楽」の姓とともに「河濱支流」の陶器用印が贈られ、以後永楽家の製品にはこの印が押印された。

なお、河濱支流の語意は中国上代の皇帝尭氏が黄河の傍らで土器を造った言い伝えから、その流れを汲んで陶業に従うということである。

また「白蔵主」とは狂言からきたもので狐が僧侶に化身し、猟師にこれ以上の殺生を諌めることに由来している。永楽家には保全が画を描き、大綱和尚が賛をした白蔵主の軸が有名である。

本作品は本家から別家に伝わった作品。箱は共箱とあるが保全のものとは断定できない。箱書は14代の得全の妻妙全である。「悠」の一字の朱印を捺すのが特徴である。

作品そのものは妙全とは異なる。箱はあわせ箱であり、箱書きは後に書かれたものと推察される。ゆえに共箱ではない。→作品は永楽妙全の作品で共箱であるが、表書きを後日混同して記したものである。

印は永楽家のものとおもわれ「河賓支流」の印は保全の可能性が高いが真作かは後学の判断とする。いずれ秀作であり、家に伝わる作品として大事にすべきものである。」

というのが投稿した時までを含めての見解でした。

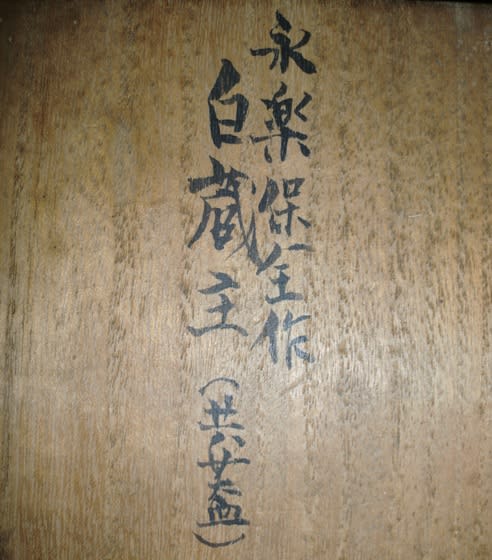

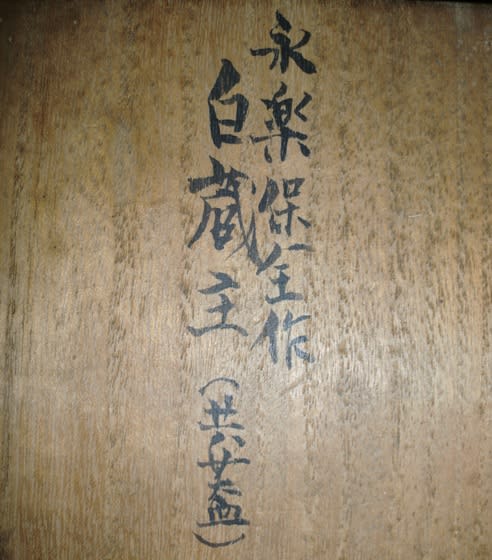

もう一度は箱書きから検証してみましょう。箱の表には「永楽保全 白蔵主(共蓋)」と記されています。

この表の箱書きからは永楽保全に直に書いたものとは思われません。やはり誰かの鑑定書きのような書き方です。ただ「共蓋」という意味は不明です。

次は箱の裏書です。

「印章「永楽」永楽妙全のものです。善五郎作と書かれ左脇に朱印が押印されています。この印章は「悠」という朱印です。

では本作品は永楽妙全の作品なのでしょうか?

問題は作品の底に押印されている「「河濱支流(かひんしりゅう)」の印です。

この印章は十一代保全が、1827年に、紀州藩十代藩主徳川治寶の別邸西浜御殿の御庭焼開窯に招かれ、作品を賞して「河濱支流(かひんしりゅう)」の金印「永樂」の銀印を拝領したものです。この印は保全・和全・妙全が使ったとあります。ただ、妙全が使った作品は数が少ないし、保全とは和全にしろ妙全にしろ、混同されるような作品への印は使わないものと推察されます。→妙全が押印した作品である。

出来や印章から贋作とは思われません。

以上の観点から本作品は永楽保全の作で、永楽妙全の鑑定書きと推察されます。→永楽妙全の作であり、共箱です。

気持ちが悪い作品と言う人もおられるかもしれませんが、私には非常にかわいい作品です。

後姿に哀愁を感じます。

骨董の楽しみのひとつに探索心を煽るということもあります。だからトイレで考え事をしている時、資料を見ている時などいろんな機会に「あれはもしかして・・」ということがときどきあります。すぐに確認しないと気が済まなくなるのです。その繰り返しによって知識や勘が深くなります。

2013年4月のコメントによりアンダーライン部分を訂正しております。残念ながら本作品は本作品は永楽保全の作ではなく、永楽妙全の作品で共箱ということです。表書きが混同を招いたということです。

以前に投稿したことのある作品です。「白蔵主」という題の作品です。「白蔵主」については多くの方がご存知でしょうから説明は省きますが、花見と縁の有る作品でもあります。

いままでは下記にある解説までの解釈でした。詳しくは以前の投稿した文章を参考にしてください。

「白蔵主像 永楽保全造→永楽妙全作合わせ永楽妙全箱入→永楽妙全共箱 高さ220*奥行き115*幅115

京焼の第2期黄金時代として、江戸時代後半。いわゆる化政時代が挙げられ、ここに青木木米、仁阿弥道八、永楽保全の三名工が名を残す。

保全は文化10年に紀州徳川家十代冶宝公に招かれて、藩の御庭焼すなわち偕楽園焼の焼成に力を尽くした。その功のよって「永楽」の姓とともに「河濱支流」の陶器用印が贈られ、以後永楽家の製品にはこの印が押印された。

なお、河濱支流の語意は中国上代の皇帝尭氏が黄河の傍らで土器を造った言い伝えから、その流れを汲んで陶業に従うということである。

また「白蔵主」とは狂言からきたもので狐が僧侶に化身し、猟師にこれ以上の殺生を諌めることに由来している。永楽家には保全が画を描き、大綱和尚が賛をした白蔵主の軸が有名である。

本作品は本家から別家に伝わった作品。箱は共箱とあるが保全のものとは断定できない。箱書は14代の得全の妻妙全である。「悠」の一字の朱印を捺すのが特徴である。

作品そのものは妙全とは異なる。箱はあわせ箱であり、箱書きは後に書かれたものと推察される。ゆえに共箱ではない。→作品は永楽妙全の作品で共箱であるが、表書きを後日混同して記したものである。

印は永楽家のものとおもわれ「河賓支流」の印は保全の可能性が高いが真作かは後学の判断とする。いずれ秀作であり、家に伝わる作品として大事にすべきものである。」

というのが投稿した時までを含めての見解でした。

もう一度は箱書きから検証してみましょう。箱の表には「永楽保全 白蔵主(共蓋)」と記されています。

この表の箱書きからは永楽保全に直に書いたものとは思われません。やはり誰かの鑑定書きのような書き方です。ただ「共蓋」という意味は不明です。

次は箱の裏書です。

「印章「永楽」永楽妙全のものです。善五郎作と書かれ左脇に朱印が押印されています。この印章は「悠」という朱印です。

では本作品は永楽妙全の作品なのでしょうか?

問題は作品の底に押印されている「「河濱支流(かひんしりゅう)」の印です。

この印章は十一代保全が、1827年に、紀州藩十代藩主徳川治寶の別邸西浜御殿の御庭焼開窯に招かれ、作品を賞して「河濱支流(かひんしりゅう)」の金印「永樂」の銀印を拝領したものです。この印は保全・和全・妙全が使ったとあります。ただ、妙全が使った作品は数が少ないし、保全とは和全にしろ妙全にしろ、混同されるような作品への印は使わないものと推察されます。→妙全が押印した作品である。

出来や印章から贋作とは思われません。

以上の観点から本作品は永楽保全の作で、永楽妙全の鑑定書きと推察されます。→永楽妙全の作であり、共箱です。

気持ちが悪い作品と言う人もおられるかもしれませんが、私には非常にかわいい作品です。

後姿に哀愁を感じます。

骨董の楽しみのひとつに探索心を煽るということもあります。だからトイレで考え事をしている時、資料を見ている時などいろんな機会に「あれはもしかして・・」ということがときどきあります。すぐに確認しないと気が済まなくなるのです。その繰り返しによって知識や勘が深くなります。

2013年4月のコメントによりアンダーライン部分を訂正しております。残念ながら本作品は本作品は永楽保全の作ではなく、永楽妙全の作品で共箱ということです。表書きが混同を招いたということです。

白蔵主は保全が掛軸の絵には描いていますが

塑像はありません。

たぶん、表の箱書はその辺を混同していることによって書かれたものと思います。

ブログの内容を訂正します。