郷里への列車の旅での愉しみは駅弁・・。私の郷里には有名な?「鶏めし」があります。最寄りの駅やコンビニ、スーパーでも売っていますが、こちらは作っているお店で直に買うのが美味しいとのこと。

もともとは「まかない飯」であり、日持ちがしないので、お店以外のお弁当には防腐剤が入っているとか? ほんとうかな? 宅配便については日持ちがしないという理由でお店では受け付けません。

数多くの賞を受賞している駅弁ですが、お勧めはいたってシンプルな「鶏めし」です。他はこれに比べると味がいまいちかな・・。

やはり出来立てもあり、お店で直に購入したお弁当の味が最高です。お店の脇にレストランがあり休日には行列ができるほどですが、なぜかしら駅弁の方が美味しいように思えます。

至ってシンプルな駅弁ですが、美味しいですよ。是非、東北までおいでいただいて直に郷里の駅前にてお店で買って食べてみて下さい。

さて駅弁ではありませんが、興味本位で衝動買い的に下記の作品を購入しましたので紹介します。

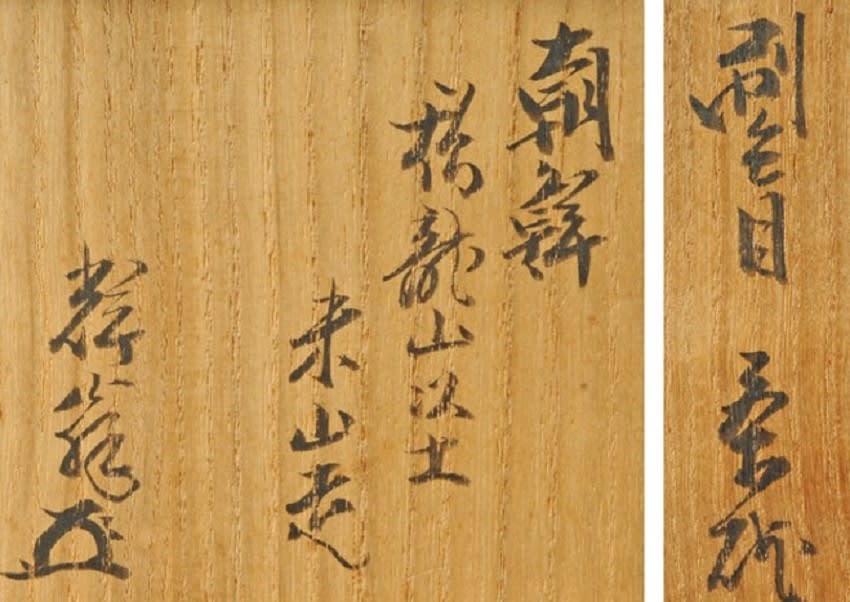

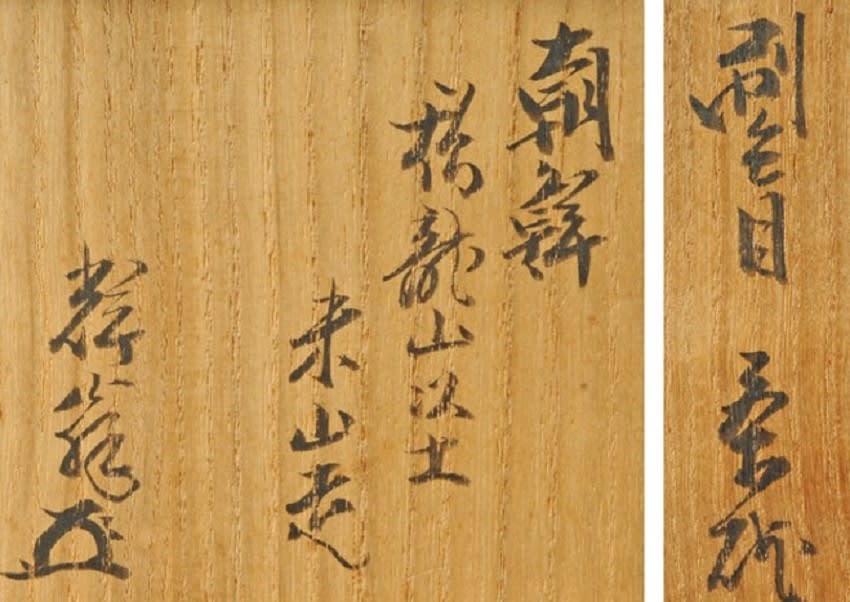

刷毛目茶碗 鶏龍山以土

薮内流十一代「透月斎竹窓」書付箱

口径121*高さ93*高台径51

「朝鮮鶏龍山以土 米山造 輝翁 花押」とあり、鶏龍山の陶土で薮内流十一代「透月斎竹窓」が自ら米山窯で製作した茶碗?と推察されますが、本来は米山窯の作に箱書きしたもの・・、つまり米山窯の作品に箱書きというの一般的でしょうね。

米山窯:愛知県瀬戸で作陶され、技法に詳しい陶芸家だった米山京路翁の時代、もしくは子息の米山章臣の時代の作か? 米山窯は米山京路翁の後、加藤土師萌に師事した子息の米山章臣(明治44年生)が継いでいる。朝鮮風、伝統の志野、織部で茶陶中心に作陶。

**************************************

薮内流[十一代]_竹窓紹智透月斎:1865年(慶応元年)~1942年(昭和17年)12月28日。

十一代竹窓は“忍耐の人物”であったと伝えられています。それは近代日本の幾多の戦争、戦時下の苦難の時を耐えたというだけではなく、幼少時に父を亡くし、厳しい修行に明け暮れ、さらには自らを厳しく戒めて茶の湯に邁進した自省的な人物であったことからもそう呼ばれています。

父を亡くした10歳から17歳までの7年間は、精神修養のために奉公働きをしていました。その後、八代竹猗より皆伝を受けた禅僧・笠仙老師(枕流軒老師とも)に茶を学びます。この老師が大変な人物で、岡山曹源寺の僧でしたが、大徳寺より招聘され管長に任じられるも、何が気に入らなかったのかこれを断り、高野川畔に庵を結んで暮らしていたそうです。若き竹窓は、家から8km離れたこの庵に毎日通い、茶の修行に勤しんだそうです。

老師の修行は大変に厳しかったそうで、後に孫の青々斎が記すところによると、竹窓の腕には、この老師が火箸で打擲し、誤って引っかいてしまった傷跡が残っていたといいます。

長じてからは関西、中国地方はもとより、遠く鹿児島まで常に指導の旅に出ており、茶の湯の普及に尽力していますが、代継ぎ前の31歳の時に、鹿児島へ渡る船が事故で沈没し、数時間漂流した後に救助されるという、まさに九死に一生を得る経験もしています。

**************************************

鶏龍山窯:朝鮮の代表的な窯の1つで、15~16世紀、韓国の霊山・鶏龍山の麓で活動していました。高麗の時代末期から李氏朝鮮の時代にかけて刷毛目、三島手、絵三島、彫三島などの粉青沙器や、白磁、黒釉など多くの陶磁器を制作し、近代では韓国で初めて本格的な発掘調査が行われた窯跡としても知られています。

鶏龍山の土には鉄分が多く含まれており、素地は黒く、白泥を掛けて化粧土を施した後に装飾されるのが一般的です。白化粧に透明釉をかけた無地のものも見られますが、ユニークでのびのびとした図柄で描かれた唐草や鳥、魚などの動植物は、鶏龍山窯の作品の大きな特徴のひとつともいえるでしょう。

鶏龍山の作品が日本に伝わると、茶道の道具の1つとして『高麗物』と呼ばれ親しまれました。のびやかな図柄と温かみのある器は日本の「侘び寂び」精神に通ずる美学が感じられるとされ、また、海の向こうから来た高度な技術と芸術性を持った作品として、当時からその名は知られていました。

鶏龍山窯は李氏朝鮮の時代に廃窯したとされていますが、20世紀に本格的な発掘調査が行われ6か所の窯が発見された後は、再度ブームとなり、現在でも骨董マニアの間では非常に人気の高い作品となっています。

11代透月斎の時代は明治、大正時代の近代茶道黄金時代の一翼を担い、現在の藪内流の組織的な基盤を築いています。この百年余りは全ての文化がそうであったように藪内流も近代文化の花開いた時代といえるのでしょう。

竹窓は書と漢籍は学者の山本亡羊、絵は日本画の森寛斎に学んでおり、才も豊かで多くの作品を残しました。書は力強く粘りがあり、忍耐の人柄であったことを偲ばせます。

茶道具では、歴代宗匠の手造りの写しを好んで作っていたようです。その作風には、そうした“おもしろき”を追求する心と、ただひたすらに真面目であろうとする2つの心持ちが見えるようで、それもまた作品を味わい深く感じさせます。

野菜を買う際には一度吟味して信用した農家のものを何十年も買い続けたというエピソードがあります。

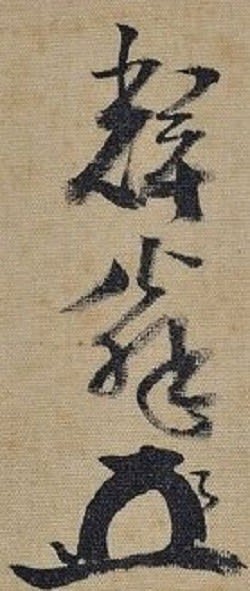

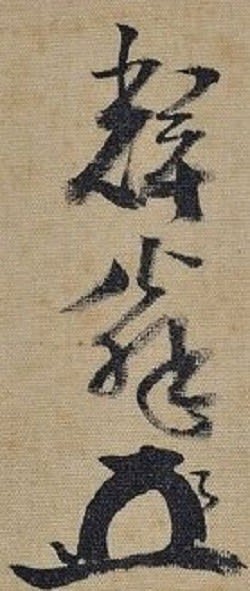

花押の検証は下記の写真によりますが、まだ確実なものではありません。これくらいの書体は贋作では真似できますからね。ただ贋作ではわざわざマイナーな「米山造」とはしないように思います。

普段使うお茶碗としては問題はありません。

*人前に出すお茶碗にはそれなりの確信が、さらに美的信念に基づいた茶碗でなくはなりません。

ちなみに骨董は「身銭で買うべし、資金調達に売るべし、勉強のため休むべし」が基本原則だそうですが、現在は「勉強のため休むべし」が必要な時期・・。ちょっと勉強(調査)が追い付かない状態。繰り返しの失敗が多く反省中です。

もともとは「まかない飯」であり、日持ちがしないので、お店以外のお弁当には防腐剤が入っているとか? ほんとうかな? 宅配便については日持ちがしないという理由でお店では受け付けません。

数多くの賞を受賞している駅弁ですが、お勧めはいたってシンプルな「鶏めし」です。他はこれに比べると味がいまいちかな・・。

やはり出来立てもあり、お店で直に購入したお弁当の味が最高です。お店の脇にレストランがあり休日には行列ができるほどですが、なぜかしら駅弁の方が美味しいように思えます。

至ってシンプルな駅弁ですが、美味しいですよ。是非、東北までおいでいただいて直に郷里の駅前にてお店で買って食べてみて下さい。

さて駅弁ではありませんが、興味本位で衝動買い的に下記の作品を購入しましたので紹介します。

刷毛目茶碗 鶏龍山以土

薮内流十一代「透月斎竹窓」書付箱

口径121*高さ93*高台径51

「朝鮮鶏龍山以土 米山造 輝翁 花押」とあり、鶏龍山の陶土で薮内流十一代「透月斎竹窓」が自ら米山窯で製作した茶碗?と推察されますが、本来は米山窯の作に箱書きしたもの・・、つまり米山窯の作品に箱書きというの一般的でしょうね。

米山窯:愛知県瀬戸で作陶され、技法に詳しい陶芸家だった米山京路翁の時代、もしくは子息の米山章臣の時代の作か? 米山窯は米山京路翁の後、加藤土師萌に師事した子息の米山章臣(明治44年生)が継いでいる。朝鮮風、伝統の志野、織部で茶陶中心に作陶。

**************************************

薮内流[十一代]_竹窓紹智透月斎:1865年(慶応元年)~1942年(昭和17年)12月28日。

十一代竹窓は“忍耐の人物”であったと伝えられています。それは近代日本の幾多の戦争、戦時下の苦難の時を耐えたというだけではなく、幼少時に父を亡くし、厳しい修行に明け暮れ、さらには自らを厳しく戒めて茶の湯に邁進した自省的な人物であったことからもそう呼ばれています。

父を亡くした10歳から17歳までの7年間は、精神修養のために奉公働きをしていました。その後、八代竹猗より皆伝を受けた禅僧・笠仙老師(枕流軒老師とも)に茶を学びます。この老師が大変な人物で、岡山曹源寺の僧でしたが、大徳寺より招聘され管長に任じられるも、何が気に入らなかったのかこれを断り、高野川畔に庵を結んで暮らしていたそうです。若き竹窓は、家から8km離れたこの庵に毎日通い、茶の修行に勤しんだそうです。

老師の修行は大変に厳しかったそうで、後に孫の青々斎が記すところによると、竹窓の腕には、この老師が火箸で打擲し、誤って引っかいてしまった傷跡が残っていたといいます。

長じてからは関西、中国地方はもとより、遠く鹿児島まで常に指導の旅に出ており、茶の湯の普及に尽力していますが、代継ぎ前の31歳の時に、鹿児島へ渡る船が事故で沈没し、数時間漂流した後に救助されるという、まさに九死に一生を得る経験もしています。

**************************************

鶏龍山窯:朝鮮の代表的な窯の1つで、15~16世紀、韓国の霊山・鶏龍山の麓で活動していました。高麗の時代末期から李氏朝鮮の時代にかけて刷毛目、三島手、絵三島、彫三島などの粉青沙器や、白磁、黒釉など多くの陶磁器を制作し、近代では韓国で初めて本格的な発掘調査が行われた窯跡としても知られています。

鶏龍山の土には鉄分が多く含まれており、素地は黒く、白泥を掛けて化粧土を施した後に装飾されるのが一般的です。白化粧に透明釉をかけた無地のものも見られますが、ユニークでのびのびとした図柄で描かれた唐草や鳥、魚などの動植物は、鶏龍山窯の作品の大きな特徴のひとつともいえるでしょう。

鶏龍山の作品が日本に伝わると、茶道の道具の1つとして『高麗物』と呼ばれ親しまれました。のびやかな図柄と温かみのある器は日本の「侘び寂び」精神に通ずる美学が感じられるとされ、また、海の向こうから来た高度な技術と芸術性を持った作品として、当時からその名は知られていました。

鶏龍山窯は李氏朝鮮の時代に廃窯したとされていますが、20世紀に本格的な発掘調査が行われ6か所の窯が発見された後は、再度ブームとなり、現在でも骨董マニアの間では非常に人気の高い作品となっています。

11代透月斎の時代は明治、大正時代の近代茶道黄金時代の一翼を担い、現在の藪内流の組織的な基盤を築いています。この百年余りは全ての文化がそうであったように藪内流も近代文化の花開いた時代といえるのでしょう。

竹窓は書と漢籍は学者の山本亡羊、絵は日本画の森寛斎に学んでおり、才も豊かで多くの作品を残しました。書は力強く粘りがあり、忍耐の人柄であったことを偲ばせます。

茶道具では、歴代宗匠の手造りの写しを好んで作っていたようです。その作風には、そうした“おもしろき”を追求する心と、ただひたすらに真面目であろうとする2つの心持ちが見えるようで、それもまた作品を味わい深く感じさせます。

野菜を買う際には一度吟味して信用した農家のものを何十年も買い続けたというエピソードがあります。

花押の検証は下記の写真によりますが、まだ確実なものではありません。これくらいの書体は贋作では真似できますからね。ただ贋作ではわざわざマイナーな「米山造」とはしないように思います。

普段使うお茶碗としては問題はありません。

*人前に出すお茶碗にはそれなりの確信が、さらに美的信念に基づいた茶碗でなくはなりません。

ちなみに骨董は「身銭で買うべし、資金調達に売るべし、勉強のため休むべし」が基本原則だそうですが、現在は「勉強のため休むべし」が必要な時期・・。ちょっと勉強(調査)が追い付かない状態。繰り返しの失敗が多く反省中です。

竹窓紹智透月斎が交流があったとしたら父は戦争にも言っていたので時代的に祖父と交流があったのかは知りませんが米山造となっているなら作品は祖父、父のものと思いますが銘が無いので定かではありません。他者を招いてその方が作ったのなら箱には米山造とは致しません。

悪質な贋作とすると箱の生身をすり替えたケースもあり得るかもしません。