池上秀畝は「月下双雁」に次いで第二作目の投稿となります。

結婚のお祝いに以前は番の掛け軸、たとえば「鴛」の絵とか、男の子の誕生のお祝いには「鐘馗様」の絵などを贈呈し、それなりに掛け軸も贈答に用意されていたようです。

そんなことからか割と番の作品は多いようです。現代もの掛け軸は品格がないので、本作品のように古くても状態が良く、出来のいい作品を贈ると喜ばれるかも知れません。

鵜 池上秀畝筆

紙本水墨淡彩 軸先象牙 堀田秀叢鑑定箱

全体サイズ:縦2145*横405 画サイズ:縦1250*横270

円山四条派と南画を同一させた作風を持ち、山水画や花鳥画を能くした池上秀畝です。

本作品は南画とも四条派ともいえない気高さが滲み出ているように思います。

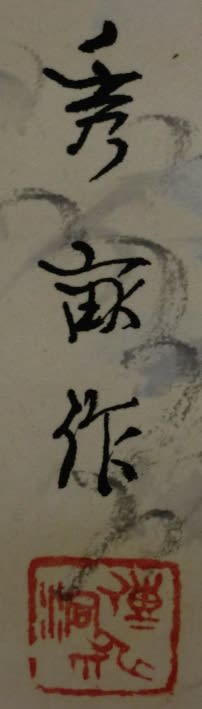

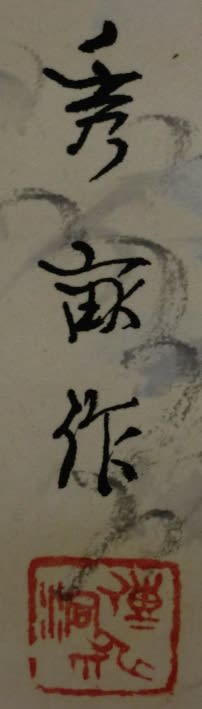

なお「秀畝作」というように「作」が落款に記される作品は昭和15年以降の最晩年の作品とのことです。

右は『参考落款 思文閣墨蹟資料「和の美」第457号 作品NO 79「秋渓翡翠」』より

下は『印章:思文閣墨蹟資料「和の美」第457号 作品NO 77「時雨」』より

鑑定者は堀田秀叢 :明治29年(1896)~昭和29年(1954)長野県に生まれる。池上秀畝の門人。日本画家

池上 秀畝:長野県上伊那郡高遠町(現在の伊那市)に紙商兼小間物屋の次男として生れる。

本名は國三郎。祖父池上休柳は、家業は番頭に任せて高遠藩御用絵師に狩野派を学び、慶応2年(1866年)には自らの画論『松柳問答』を刊行、その翌年亡くなっている。

父池上秀華も、岡本豊彦から四条派を学び、祖父と同様、俳句や短歌を詠み、茶道や華道に凝るといった趣味三昧の生活ぶりだったという。のちに秀畝が口述筆記させた自伝では、生まれた時からこのような環境だったので、絵の描き方を自然に覚えたと語っている。

明治22年(1889年)15歳で小学校を卒業後、本格的に絵師になるために父と共に上京。瀧和亭、川辺御楯を訪ねるが父は気に入らず、結局親戚から紹介され当時無名だった荒木寛畝の最初の門人・内弟子となり文人画を学ぶ。

明治39年(1906年)同じ門下生の大岡豊子(緑畝)と結婚。同年、詩画堂塾と称していた寛畝塾は、新たに詩画会を起こし、太平洋戦争で自然解散する昭和17年まで続けられるが、秀畝はその中心人物となる。1916年から3年連続で文展特選となるも、1918年同志と共に新結社を結び、文展審査に不満を示し、文展改革の口火を切る。

1919年、発足したばかりの帝展で無鑑査となる。1933年、帝展審査員。伝神洞画塾を主宰し後進の指導に尽力した。

晩年になっても力作を次々と発表したが、第二次世界大戦のさなか狭心症にて70歳で没する。戒名は清高院殿韓山秀畝大居士。谷中霊園に葬られ、菩提寺はその近くの天台宗東叡山津梁院。昭和25年(1950年)伊那公園に、池上家三代の絵師を顕彰する『画人三代碑』が建てられた。

結婚のお祝いに以前は番の掛け軸、たとえば「鴛」の絵とか、男の子の誕生のお祝いには「鐘馗様」の絵などを贈呈し、それなりに掛け軸も贈答に用意されていたようです。

そんなことからか割と番の作品は多いようです。現代もの掛け軸は品格がないので、本作品のように古くても状態が良く、出来のいい作品を贈ると喜ばれるかも知れません。

鵜 池上秀畝筆

紙本水墨淡彩 軸先象牙 堀田秀叢鑑定箱

全体サイズ:縦2145*横405 画サイズ:縦1250*横270

円山四条派と南画を同一させた作風を持ち、山水画や花鳥画を能くした池上秀畝です。

本作品は南画とも四条派ともいえない気高さが滲み出ているように思います。

なお「秀畝作」というように「作」が落款に記される作品は昭和15年以降の最晩年の作品とのことです。

右は『参考落款 思文閣墨蹟資料「和の美」第457号 作品NO 79「秋渓翡翠」』より

下は『印章:思文閣墨蹟資料「和の美」第457号 作品NO 77「時雨」』より

鑑定者は堀田秀叢 :明治29年(1896)~昭和29年(1954)長野県に生まれる。池上秀畝の門人。日本画家

池上 秀畝:長野県上伊那郡高遠町(現在の伊那市)に紙商兼小間物屋の次男として生れる。

本名は國三郎。祖父池上休柳は、家業は番頭に任せて高遠藩御用絵師に狩野派を学び、慶応2年(1866年)には自らの画論『松柳問答』を刊行、その翌年亡くなっている。

父池上秀華も、岡本豊彦から四条派を学び、祖父と同様、俳句や短歌を詠み、茶道や華道に凝るといった趣味三昧の生活ぶりだったという。のちに秀畝が口述筆記させた自伝では、生まれた時からこのような環境だったので、絵の描き方を自然に覚えたと語っている。

明治22年(1889年)15歳で小学校を卒業後、本格的に絵師になるために父と共に上京。瀧和亭、川辺御楯を訪ねるが父は気に入らず、結局親戚から紹介され当時無名だった荒木寛畝の最初の門人・内弟子となり文人画を学ぶ。

明治39年(1906年)同じ門下生の大岡豊子(緑畝)と結婚。同年、詩画堂塾と称していた寛畝塾は、新たに詩画会を起こし、太平洋戦争で自然解散する昭和17年まで続けられるが、秀畝はその中心人物となる。1916年から3年連続で文展特選となるも、1918年同志と共に新結社を結び、文展審査に不満を示し、文展改革の口火を切る。

1919年、発足したばかりの帝展で無鑑査となる。1933年、帝展審査員。伝神洞画塾を主宰し後進の指導に尽力した。

晩年になっても力作を次々と発表したが、第二次世界大戦のさなか狭心症にて70歳で没する。戒名は清高院殿韓山秀畝大居士。谷中霊園に葬られ、菩提寺はその近くの天台宗東叡山津梁院。昭和25年(1950年)伊那公園に、池上家三代の絵師を顕彰する『画人三代碑』が建てられた。