郷里に帰省しましたが、喪中が続き「男の隠れ家」の神棚を新たにすることがおろそかになっていたので、一応しめ縄の交換などは行いました。

ついでに本年は大黒様のお使いの子の年でもらい玄関の大黒天も・・・。

長寿健康を祈念して廊下の突き当りの寿老人も・・・。

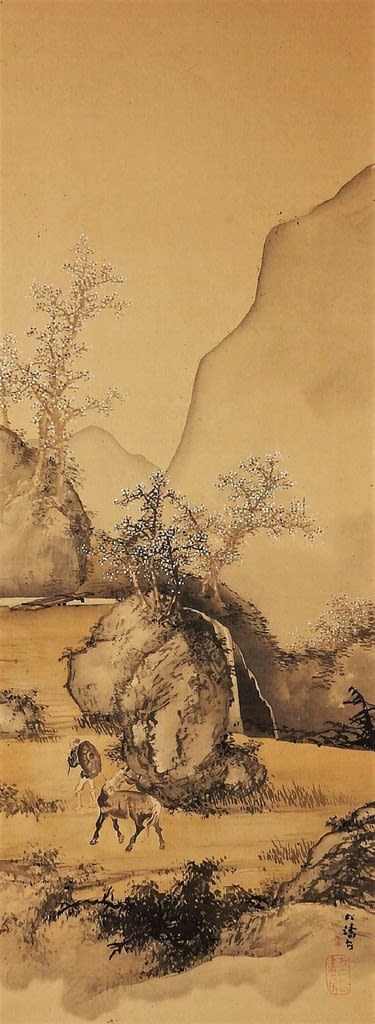

さて本日の作品紹介は郷里出身の画家、倉田松濤の作品です。もっと評価されていい画家なのですが、今では郷里でも忘れ去られた画家になっています。平福穂庵から受け継いだ奔放な筆致と当時の四条派からの影響がある作風は独特なものがあります。

春景帰農図 倉田松濤筆

絹本水墨着色軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1880*横565 画サイズ:縦1130*横412

本作品は濃厚な宗教画を描く前の頃の作ではないかと思われます。平福穂庵の着色画の雰囲気に似たところがあります。

***********************************

倉田松濤:明治~大正期の日本画家。慶応3年(1867)生~昭和3年(1928)歿。秋田県出身。巽画会・日本美術協会会員。 幼い時から平福穂庵に師事。

特異な画家といわれ、匂いたつような濃厚な筆で一種異様な宗教画(仏画)をのこした。少年時代から各地を転々とし、大正期初の頃には東京牛込に住んだ。この頃より尾崎紅葉らと親交を深め、帝展にも数回入選し世評を高くした。宗教画の他に花鳥も得意とし、俳画にも関心が高く「俳画帳」などの著作もある。豪放磊落な性格でしられ、酒を好み、死の床に臨んだ際にも鼻歌交じりで一句を作ったという逸話もある。

落款「百三談画房」、雅号は「百三談主人」など。

***********************************

倉田松濤の作品には難読の賛が多く記されますが、主に後半生の作品に多いように思われます。本作品には落款と印章のみでそのような賛はありません。

風景の描き方には滲みなど四条派の影響がみられますね。

画力には定評のある画家の力量が伝わる作品です。

さらりと描いた俳画のような仏画にはそれほど魅力は感じませんが、濃厚な色合いで異様な雰囲気のある特異な画風の作品はもっと評価されていいと思います。

展示室では古備前火襷船徳利を前にして床に掛けています。

これほど火襷がきれいに発色し、大きさのある古備前の船徳利は他では見たことがありません。

古備前火襷船徳利は下の写真の古備前の壷と並んで展示室によく飾る作品のひとつです。

本ブログではおそらく読者の皆さんが飽きられるほど倉田松濤の作品が紹介されいますが、この度の帰省で家内の勧めもあって他に二作品を地元の骨董店から購入しました。その作品の紹介はいずれまた・・

ついでに本年は大黒様のお使いの子の年でもらい玄関の大黒天も・・・。

長寿健康を祈念して廊下の突き当りの寿老人も・・・。

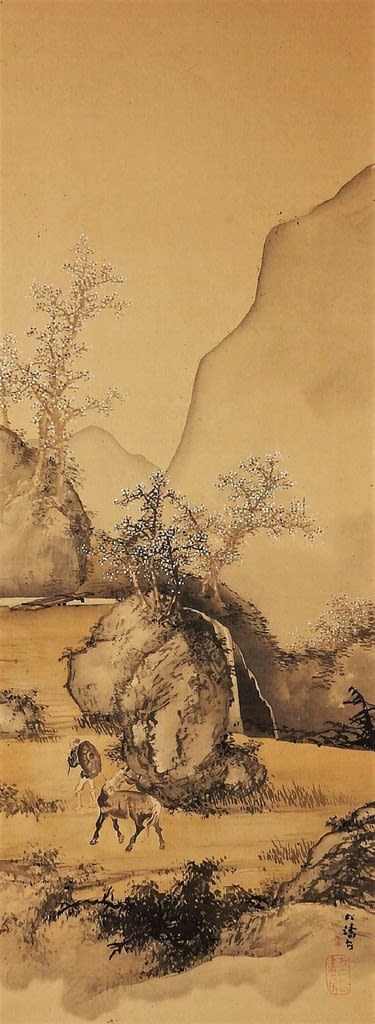

さて本日の作品紹介は郷里出身の画家、倉田松濤の作品です。もっと評価されていい画家なのですが、今では郷里でも忘れ去られた画家になっています。平福穂庵から受け継いだ奔放な筆致と当時の四条派からの影響がある作風は独特なものがあります。

春景帰農図 倉田松濤筆

絹本水墨着色軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1880*横565 画サイズ:縦1130*横412

本作品は濃厚な宗教画を描く前の頃の作ではないかと思われます。平福穂庵の着色画の雰囲気に似たところがあります。

***********************************

倉田松濤:明治~大正期の日本画家。慶応3年(1867)生~昭和3年(1928)歿。秋田県出身。巽画会・日本美術協会会員。 幼い時から平福穂庵に師事。

特異な画家といわれ、匂いたつような濃厚な筆で一種異様な宗教画(仏画)をのこした。少年時代から各地を転々とし、大正期初の頃には東京牛込に住んだ。この頃より尾崎紅葉らと親交を深め、帝展にも数回入選し世評を高くした。宗教画の他に花鳥も得意とし、俳画にも関心が高く「俳画帳」などの著作もある。豪放磊落な性格でしられ、酒を好み、死の床に臨んだ際にも鼻歌交じりで一句を作ったという逸話もある。

落款「百三談画房」、雅号は「百三談主人」など。

***********************************

倉田松濤の作品には難読の賛が多く記されますが、主に後半生の作品に多いように思われます。本作品には落款と印章のみでそのような賛はありません。

風景の描き方には滲みなど四条派の影響がみられますね。

画力には定評のある画家の力量が伝わる作品です。

さらりと描いた俳画のような仏画にはそれほど魅力は感じませんが、濃厚な色合いで異様な雰囲気のある特異な画風の作品はもっと評価されていいと思います。

展示室では古備前火襷船徳利を前にして床に掛けています。

これほど火襷がきれいに発色し、大きさのある古備前の船徳利は他では見たことがありません。

古備前火襷船徳利は下の写真の古備前の壷と並んで展示室によく飾る作品のひとつです。

本ブログではおそらく読者の皆さんが飽きられるほど倉田松濤の作品が紹介されいますが、この度の帰省で家内の勧めもあって他に二作品を地元の骨董店から購入しました。その作品の紹介はいずれまた・・