「鯉」を題材にした作品を少しずつ蒐集していますのが、その過程で因幡画壇の「鯉」の作品も何点か蒐集しています。因幡画壇の作品はマイナー?ゆえ贋作は少なかろうとたかをくくっていたのですが、例にもれず因幡画壇の作品にも贋作が多くあるようです。そのような事情から鳥取の因幡画壇の鯉の作品を調べているうちにある程度の見識が身についたように思います。

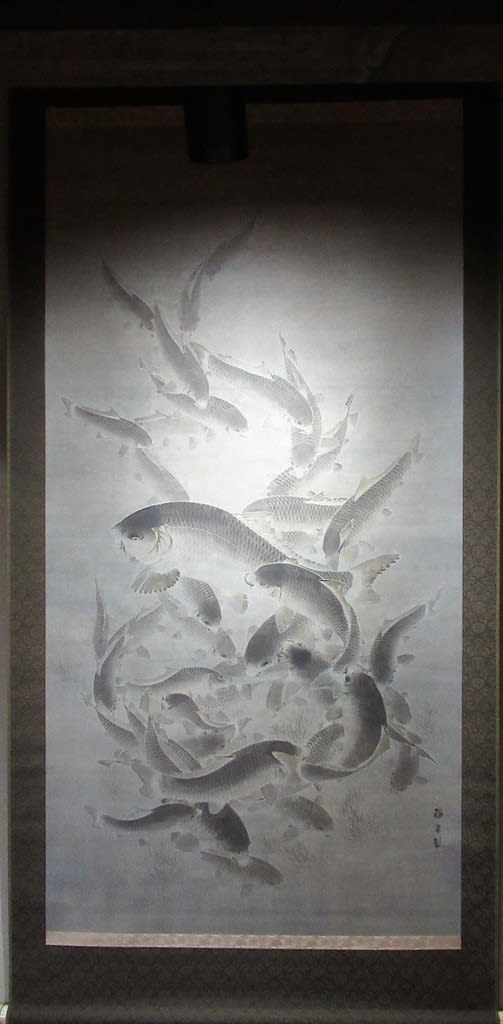

本日紹介する作品は因幡画壇の鯉の作品の中でもかなり大きな作品となります。

なんでも鑑定団出品に「黒田稲皐」の掛軸が出品され(2014年1月21日放送)その作品は贋作と鑑定されていました。本日紹介する作品は当方では真作と判断していますが、まだ見識が甘い点もあろうかと、あくまでも「伝」としておりますのでご了解ください。

「稲皐の描く鯉の鱗はジグソーパズルをはめこんだような描き方をするのが特徴だが、依頼品の鱗は重なり合って描かれている。また鱗の一枚一枚を見ると、根本が黒く先端が白く描かれているが、その対比がはっきりしすぎている。本来の稲皐の鱗はもっと微妙な変化をしている。」との「なんでも鑑定団」における贋作に対する評で、その贋作の作品に対する評価金額は5万円であったと覚えています。

この評はある程度的を得ていますが、すべてにそうではないというのも解ってきました。なお本日の作品は水墨に金彩を絶妙に使っている佳作と言えます。

黒田稲皐は因幡画壇にて鯉の絵にすぐれ、「鯉の稲皐」と呼ばれていたため、贋作も横行しているのでしょう。相変わらず掛け軸などの日本画は「マイナー?な画家」でも油断のならぬものです。

贋作が多いと知るとチャレンジ精神が湧くのが当方の悪い癖です。このたび「黒田稲皐」では「その3」となります。

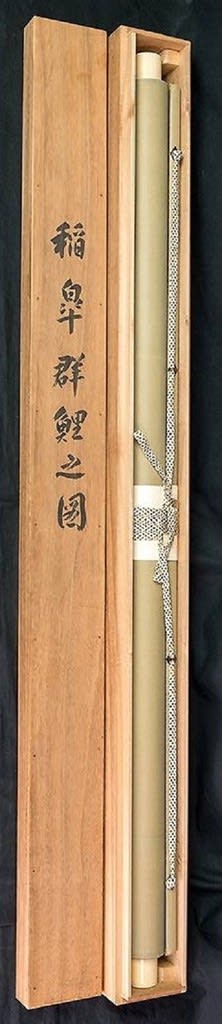

群鯉図 伝黒田稲皐筆 その3

紙本水墨金彩軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦2140*横1000 画サイズ:縦1600*横850

3点目の作品ですので「黒田稲皐」についてはなんどか説明していますが、あらためての説明は下記のとおりです。

*****************************************

黒田稲皐:(くろだ とうこう、天明7年(1787年)~弘化3年11月6日(1846年12月23日))。江戸時代後期の絵師、鳥取藩士。本姓は林。名は文祥。通称は六之丞。字は叔奎か。号ははじめ稲葉、のち稲皐。鳥取藩士・林源三郎の弟として生まれています。

文化4年(1807年)から9年(1812年)の間に鳥取新田藩(東館藩)池田家の家臣・黒田家に養子に入りました。藩主池田仲雅の近習となり、しばしば江戸へ赴き公務を勤めたそうです。

幼少の頃から画を好み、藩絵師土方稲嶺(本ブログでも作品を投稿しています。)に写生画法を学びました。

稲嶺は病の床で稲皐を枕元に呼び寄せ、「我が門流中、相当の技量ある者のみ、画号に稲字を冠せしめよ」と語ったとされ(『鳥取藩史』)、師の信頼が厚かったのを見て取れます。また、弓馬、刀槍、水練などの武芸にも長じ、落款には「弓馬余興」の印をしばしば用いたそうです。

更に「因州臣」「因藩臣」と落款に入った作もあり、これらは、自分はあくまで武士であり絵は余興にすぎないという稲皐の矜持を表しているのでしょう。

当主仲雅の没後は役務を退いて画業に専念しました。家には鷹を飼い、池には鯉を放って、その飛翔遊泳を観察して写生したとのことです。人物、花卉、禽獣いずれも巧みであったようですが、特に特に鯉の絵にすぐれ、「鯉の稲皐」と呼ばれて高く評価されました。

弘化3年(1846年)11月6日死去、享年60歳。墓は鳥取市玄忠寺にあります。跡は甥の黒田稲観が継ぎ山水画を得意としていましたが、稲観は33歳で亡くなっています。他の弟子に小畑稲升(この画家の作品も本ブログに作品を投稿しています。)がおり、稲皐の墓前には稲升が寄進した水盤石が置かれています。

*****************************************

「稲皐の描く鯉の鱗はジグソーパズルをはめこんだような描き方をするのが特徴であり、稲皐の鱗はも微妙な変化をしている。」という鑑定団の評ですが、晩年には鱗は簡略化されてすっきり描かれている作品もあり、どちらかというと鰓の描き方に注目して真贋を見極めるのがよさそうです。

鯉の鱗を微妙に変化させて描いているのは群鯉の作品でも何匹もの鯉のうち数匹です。

二匹だけ描いている作品には鱗を簡略化して描いている作品もあります。前述のようにとくに晩年の作はその傾向が強いようです。

「なんでも鑑定団」に出品された作品の鱗がどのような描き方のものであるかは画像が鮮明でなく詳しくは知りませんが、鱗の表現だけで真贋を見極めるのは早計なのかもしれません。

真贋は構図、鰓、鱗と総合的な判断が必要なのでしょう。

鯉の作品は円山応挙、内海吉堂、松永天章、そして近代では徳岡神泉、福田平八郎の画家らと著名な画家が多いですが、評価のポイントは作品の品格ですね。

鯉の日本画の作品はひと作品くらいはいいものが手元にあるといいでしょう。

本日紹介した作品は印旛画壇の鯉の作品を語る上でなくてはならない作品のように思えます。

改装したと思われ、作品の状態は抜群にいい状態です。

一匹一匹の鯉の表情がなんともユーモラスで観る側を飽きさせません。

一匹一匹に名前を付けたくなるような描写です。

贋作の多い因幡画壇の作品ですが、本作品は「伝」とはしていますが江戸期の名作と推察しています。

江戸期から幕末の画壇では鳥取には片山楊谷、土方稲嶺、黒田稲皐、小畑稲升らの画家がおり、この4名が注目すべき画家でしょう。

画題では「片山楊谷の虎」、「土方稲嶺、黒田稲皐、小畑稲升の鯉」の評価が高いようです。なかなか出来の良い作品は入手困難なようです・・・・

当方ではあまり詳しくない分野の画家の作品の紹介ですが、さて、本作品をご覧の読者の皆さんの感想や如何?

本日紹介する作品は因幡画壇の鯉の作品の中でもかなり大きな作品となります。

なんでも鑑定団出品に「黒田稲皐」の掛軸が出品され(2014年1月21日放送)その作品は贋作と鑑定されていました。本日紹介する作品は当方では真作と判断していますが、まだ見識が甘い点もあろうかと、あくまでも「伝」としておりますのでご了解ください。

「稲皐の描く鯉の鱗はジグソーパズルをはめこんだような描き方をするのが特徴だが、依頼品の鱗は重なり合って描かれている。また鱗の一枚一枚を見ると、根本が黒く先端が白く描かれているが、その対比がはっきりしすぎている。本来の稲皐の鱗はもっと微妙な変化をしている。」との「なんでも鑑定団」における贋作に対する評で、その贋作の作品に対する評価金額は5万円であったと覚えています。

この評はある程度的を得ていますが、すべてにそうではないというのも解ってきました。なお本日の作品は水墨に金彩を絶妙に使っている佳作と言えます。

黒田稲皐は因幡画壇にて鯉の絵にすぐれ、「鯉の稲皐」と呼ばれていたため、贋作も横行しているのでしょう。相変わらず掛け軸などの日本画は「マイナー?な画家」でも油断のならぬものです。

贋作が多いと知るとチャレンジ精神が湧くのが当方の悪い癖です。このたび「黒田稲皐」では「その3」となります。

群鯉図 伝黒田稲皐筆 その3

紙本水墨金彩軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦2140*横1000 画サイズ:縦1600*横850

3点目の作品ですので「黒田稲皐」についてはなんどか説明していますが、あらためての説明は下記のとおりです。

*****************************************

黒田稲皐:(くろだ とうこう、天明7年(1787年)~弘化3年11月6日(1846年12月23日))。江戸時代後期の絵師、鳥取藩士。本姓は林。名は文祥。通称は六之丞。字は叔奎か。号ははじめ稲葉、のち稲皐。鳥取藩士・林源三郎の弟として生まれています。

文化4年(1807年)から9年(1812年)の間に鳥取新田藩(東館藩)池田家の家臣・黒田家に養子に入りました。藩主池田仲雅の近習となり、しばしば江戸へ赴き公務を勤めたそうです。

幼少の頃から画を好み、藩絵師土方稲嶺(本ブログでも作品を投稿しています。)に写生画法を学びました。

稲嶺は病の床で稲皐を枕元に呼び寄せ、「我が門流中、相当の技量ある者のみ、画号に稲字を冠せしめよ」と語ったとされ(『鳥取藩史』)、師の信頼が厚かったのを見て取れます。また、弓馬、刀槍、水練などの武芸にも長じ、落款には「弓馬余興」の印をしばしば用いたそうです。

更に「因州臣」「因藩臣」と落款に入った作もあり、これらは、自分はあくまで武士であり絵は余興にすぎないという稲皐の矜持を表しているのでしょう。

当主仲雅の没後は役務を退いて画業に専念しました。家には鷹を飼い、池には鯉を放って、その飛翔遊泳を観察して写生したとのことです。人物、花卉、禽獣いずれも巧みであったようですが、特に特に鯉の絵にすぐれ、「鯉の稲皐」と呼ばれて高く評価されました。

弘化3年(1846年)11月6日死去、享年60歳。墓は鳥取市玄忠寺にあります。跡は甥の黒田稲観が継ぎ山水画を得意としていましたが、稲観は33歳で亡くなっています。他の弟子に小畑稲升(この画家の作品も本ブログに作品を投稿しています。)がおり、稲皐の墓前には稲升が寄進した水盤石が置かれています。

*****************************************

「稲皐の描く鯉の鱗はジグソーパズルをはめこんだような描き方をするのが特徴であり、稲皐の鱗はも微妙な変化をしている。」という鑑定団の評ですが、晩年には鱗は簡略化されてすっきり描かれている作品もあり、どちらかというと鰓の描き方に注目して真贋を見極めるのがよさそうです。

鯉の鱗を微妙に変化させて描いているのは群鯉の作品でも何匹もの鯉のうち数匹です。

二匹だけ描いている作品には鱗を簡略化して描いている作品もあります。前述のようにとくに晩年の作はその傾向が強いようです。

「なんでも鑑定団」に出品された作品の鱗がどのような描き方のものであるかは画像が鮮明でなく詳しくは知りませんが、鱗の表現だけで真贋を見極めるのは早計なのかもしれません。

真贋は構図、鰓、鱗と総合的な判断が必要なのでしょう。

鯉の作品は円山応挙、内海吉堂、松永天章、そして近代では徳岡神泉、福田平八郎の画家らと著名な画家が多いですが、評価のポイントは作品の品格ですね。

鯉の日本画の作品はひと作品くらいはいいものが手元にあるといいでしょう。

本日紹介した作品は印旛画壇の鯉の作品を語る上でなくてはならない作品のように思えます。

改装したと思われ、作品の状態は抜群にいい状態です。

一匹一匹の鯉の表情がなんともユーモラスで観る側を飽きさせません。

一匹一匹に名前を付けたくなるような描写です。

贋作の多い因幡画壇の作品ですが、本作品は「伝」とはしていますが江戸期の名作と推察しています。

江戸期から幕末の画壇では鳥取には片山楊谷、土方稲嶺、黒田稲皐、小畑稲升らの画家がおり、この4名が注目すべき画家でしょう。

画題では「片山楊谷の虎」、「土方稲嶺、黒田稲皐、小畑稲升の鯉」の評価が高いようです。なかなか出来の良い作品は入手困難なようです・・・・

当方ではあまり詳しくない分野の画家の作品の紹介ですが、さて、本作品をご覧の読者の皆さんの感想や如何?