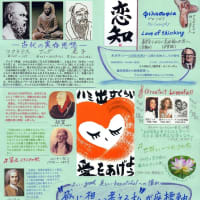

教育哲学

人間が人間になるための原理について(「おどけ、ふざけ、悪さ・・」もご覧下さい)

人間が人間になるための原理について(「おどけ、ふざけ、悪さ・・」もご覧下さい)?意味を問う

幼い子供は、なぜ? どうして? とうるさいくらいに問いを発します。

そのとき、大人がどういう態度をとるかで、子供の未来は大きく変わります。

なぜ? というのは、言うまでもなく「意味」を問うことです。

ただの知識―事実ではなく、その事実には、一体どんな意味があるのか?を知りたいのです。

何より大切なのは、そのとき大人が、子供の問いに対して一緒に考えようとする態度をもつことです。答えられなくてもいいのです。「不思議だね?」とか「なぜだろう?」と一緒に考えようとすることが、人間的なよき心と頭を育てるための条件です。

でも、残念ながらわが日本の現状は、そうはなっていません。むやみに「もの」を与えるのと同じように「事実」―「知識」を与えてしまいます。「なぜ?」を共に考えることをしません。問い=疑問・質問を喜ぶ態度が見られません。しばしば嫌な顔をして「問い」を遮り、上からの決まり文句で終わりにしてしまいます。考えることを一緒に楽しむのではなく、やり方と答えばかりを教えようとします。手っ取り早く覚えさせることを知育だと信じでいます。

こういう環境で育つと人は、答えばかりを求めるようになります。日本では問いと答えを繰り返す「対話的思考」が育ちません。哲学までも「問い」ではなく「正解」!?の集合になってしまいます。「できること」や結論だけに関心が行き、考えるプロセスと答えがひとつの全体をなしていることを理解している人は少ないのです。いつも目先の「正解」ばかり求めるために、薄っぺらな世界しか与えられません。

意味の探求をしない「事実とやり方」だけの勉強には喜びや面白みがありません。

「なぜ?」「どうして?」という子供の初発の問いに就くこと、

それが人間の心と頭の底力ー実存の魅力を生み育てる源泉になるのです。

(つづく)

2005.4.13 武田康弘