源義経が、越後、出羽の国を経て奥州平泉に辿り着いたのは、束稲山の花も

すっかり葉桜に代わった頃で、傷つき、疲れ果てたその姿を見て、いたわり、手

厚く迎え入れたのは藤原三代・秀衡であった。

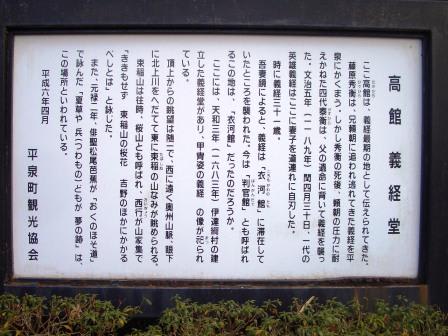

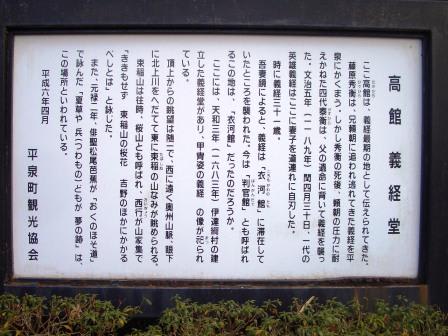

そんな義経が、ささやかな平和を愉しんだのが高館の「衣川館」である。

ここは中尊寺の東南に位置する丘陵地で、秀衡の居館であったと言われる「伽羅

の御所」からも、中尊寺からも十町(約1km)とは離れていない場所だ。

当時、こんもりと木の繁る丘は、片側が切立った崖となっていて、その下は北上

川の流れに接していた。そんな山上に館が有り、その麓には随身たちの武者長屋

が二・三十戸ほど建っていたと言われている。

ここを暗夜、四代・泰衡が急襲した。

秀衡亡き後、嫡男として跡目をどう継ぐか混乱の中、鎌倉の頼朝の執拗な圧力に

屈したのである。時を悟った義経は、長年辛苦を共にした郎党たちに最後の別れ

を告げ、持仏堂に走り込み、火を放ち、自刃したのである。

時に義経、31歳の若さであった。

“夏草や 兵どもが 夢の跡”

今は人の気も無い荒れ地に、夏草だけが生い茂っている。

かつては功名をかけ、栄華を夢見た戦いの場であった。

荒れ果てた地を見ていると一抹の哀れを感じずにはいられない。

奥の細道を旅した松尾芭蕉は、高館に立ちこう詠んだ。

薄らと雪を頂いた束稲山、悠久と流れる北上川、冬枯れの南部平野を見下ろす

高館には、今「義経堂」が建てられている。

中尊寺には義経に最後まで従い、忠実な臣として各地で奮戦し、終にはこの地で

立ち往生した弁慶に因む弁慶堂も残されている。(続)

JR北海道留萌線・留萌-増毛駅間を廃止。12月4日最終列車の運行を終え、

95年の歴史に幕を閉じました。 関連記事はこちらをクリックして下さい。

にほんブログ村

にほんブログ村

すっかり葉桜に代わった頃で、傷つき、疲れ果てたその姿を見て、いたわり、手

厚く迎え入れたのは藤原三代・秀衡であった。

そんな義経が、ささやかな平和を愉しんだのが高館の「衣川館」である。

ここは中尊寺の東南に位置する丘陵地で、秀衡の居館であったと言われる「伽羅

の御所」からも、中尊寺からも十町(約1km)とは離れていない場所だ。

当時、こんもりと木の繁る丘は、片側が切立った崖となっていて、その下は北上

川の流れに接していた。そんな山上に館が有り、その麓には随身たちの武者長屋

が二・三十戸ほど建っていたと言われている。

ここを暗夜、四代・泰衡が急襲した。

秀衡亡き後、嫡男として跡目をどう継ぐか混乱の中、鎌倉の頼朝の執拗な圧力に

屈したのである。時を悟った義経は、長年辛苦を共にした郎党たちに最後の別れ

を告げ、持仏堂に走り込み、火を放ち、自刃したのである。

時に義経、31歳の若さであった。

“夏草や 兵どもが 夢の跡”

今は人の気も無い荒れ地に、夏草だけが生い茂っている。

かつては功名をかけ、栄華を夢見た戦いの場であった。

荒れ果てた地を見ていると一抹の哀れを感じずにはいられない。

奥の細道を旅した松尾芭蕉は、高館に立ちこう詠んだ。

薄らと雪を頂いた束稲山、悠久と流れる北上川、冬枯れの南部平野を見下ろす

高館には、今「義経堂」が建てられている。

中尊寺には義経に最後まで従い、忠実な臣として各地で奮戦し、終にはこの地で

立ち往生した弁慶に因む弁慶堂も残されている。(続)

JR北海道留萌線・留萌-増毛駅間を廃止。12月4日最終列車の運行を終え、

95年の歴史に幕を閉じました。 関連記事はこちらをクリックして下さい。