宿場内は広い通りが貫き、明るい雰囲気である。

中心的な場所の交差点の両側は、小さな公園が整備されている。

ベンチを備えた東屋風の休憩所が有り、回りは地元ボランティアによる

草花で彩られている。

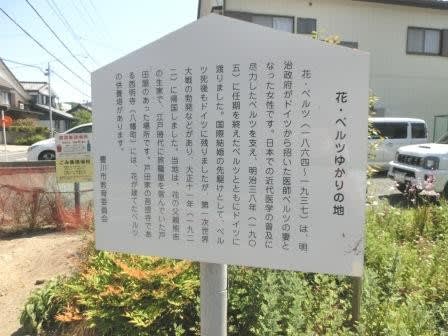

又街道筋の本陣、高札場、問屋場跡などの跡地には、立派な案内板や

常夜灯が立っていて、積極的に観光客を受け入れようとの意気込みが感

じられる。

しかし残念ながら、四軒有ったとされる本陣は、何れも本物は残って

いなくて、遺構を示す案内板のみである。

その内の松平家は、間口十七間半、奥行き二十八間、畳は四二二畳も有

る堂々とした建物であったらしい。

広場にある高札場も復元したものが飾られている。

「大橋屋」から西に50m程行くと、無料の茶店風休憩施設、旅籠を

イメージしたと思われる「赤坂宿よらまいかん」がある。

「よらまいか」とは、土地の言葉で、「寄っていこうよ」との意味で、

平成14年にオープンした公共の施設だ。

二階には宿場を描いた浮世絵が展示されていて、駐車場やトイレ、

自動販売機などが整備されている。

近隣地には、赤坂宿資料館(市の生涯学習施設)などもある。

「大橋屋」や「よらまいかん」等は、広重の描く世界を念頭に、復元

整備したもので宿場感を醸す演出に一役買っているようだ。

また街道には僅かながら格子戸の古い町屋も残されている。

そんな場所に立てば、当時の旅人になったような錯覚に陥る事も有る。

弥次産喜多さんが闊歩した、当時の町へ引き込まれそうな気がしてくる。

町並や沿道を眺めつつの膝栗毛は、空想ながら当時の旅人と渾然一体と

なり、時にはそれになりきれるのが醍醐味で、それが又楽しいのである。

(東海道歩き旅・三河の国 前編完・後編に続く)

にほんブログ村

にほんブログ村

中心的な場所の交差点の両側は、小さな公園が整備されている。

ベンチを備えた東屋風の休憩所が有り、回りは地元ボランティアによる

草花で彩られている。

又街道筋の本陣、高札場、問屋場跡などの跡地には、立派な案内板や

常夜灯が立っていて、積極的に観光客を受け入れようとの意気込みが感

じられる。

しかし残念ながら、四軒有ったとされる本陣は、何れも本物は残って

いなくて、遺構を示す案内板のみである。

その内の松平家は、間口十七間半、奥行き二十八間、畳は四二二畳も有

る堂々とした建物であったらしい。

広場にある高札場も復元したものが飾られている。

「大橋屋」から西に50m程行くと、無料の茶店風休憩施設、旅籠を

イメージしたと思われる「赤坂宿よらまいかん」がある。

「よらまいか」とは、土地の言葉で、「寄っていこうよ」との意味で、

平成14年にオープンした公共の施設だ。

二階には宿場を描いた浮世絵が展示されていて、駐車場やトイレ、

自動販売機などが整備されている。

近隣地には、赤坂宿資料館(市の生涯学習施設)などもある。

「大橋屋」や「よらまいかん」等は、広重の描く世界を念頭に、復元

整備したもので宿場感を醸す演出に一役買っているようだ。

また街道には僅かながら格子戸の古い町屋も残されている。

そんな場所に立てば、当時の旅人になったような錯覚に陥る事も有る。

弥次産喜多さんが闊歩した、当時の町へ引き込まれそうな気がしてくる。

町並や沿道を眺めつつの膝栗毛は、空想ながら当時の旅人と渾然一体と

なり、時にはそれになりきれるのが醍醐味で、それが又楽しいのである。

(東海道歩き旅・三河の国 前編完・後編に続く)